エチカ福島第5回 ワークショップ開催のご案内です。

よろしかったらぜひご参加ください。

お問い合わせはこちら。

エチカ福島Gmailアドレス

ethicafukushima@gmail.com

----------------------------------------------------

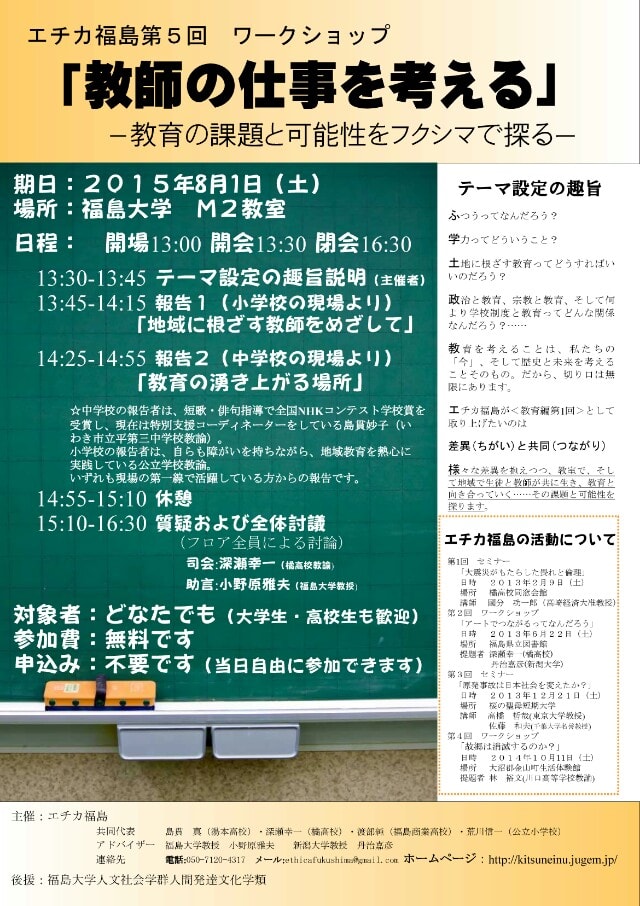

テーマ

「教師の仕事を考える」

ー教育の課題と可能性を福島で探るー

日時 2015年8月1日(土)13:30~16:30

場所 福島大学 M2教室

参加費 無料

日程

13:00開場

13:30趣旨説明

13:45 報告1「地域に根ざした教育」

14:25 報告2「教育の湧き出る場所」

15:10 全体討議

参加者 どなたでも(大学生・高校生も大歓迎です。大学見学代わりに、あるいは教職のネタ準備にご利用ください)

参加申込み 不要です。当日ふらりとおいでください。

テーマ設定の趣旨

教育は私たちにとって身近でありながら、何十年も前からの制度に縛られていたり、成果を手にするのが10年20年後だったりそします。それぞれの違いを尊重する場所でもあり、同時に共同性をはぐくむ場所でもありましょう。個人の自由と社会の公共性をどういう次元で出会わせていくか、も大きな課題です。

エチカ福島では、今後<教育編>として、教育の課題と可能性を継続的に考えていく予定です。

今回はその<教育編第1回>として、「地域教育」と「特別支援」の実践をしている公立学校の先生をお呼びし、現場からの報告をいただいた後で、そのことについてフロア全体で討議していきたいと考えています。

お二人の実践は東日本大震災や原発事故と直接の関係はありません。

けれども、それぞれがここに「違い」を抱えたまま分断線を生きる経験と、同時に共同性・ネットワークの再構築をこの大震災以後に経験してきた私たちにとって、「地域」について考えること、個々の違いに応じた「支援」を考えること、は教育の今日的課題であると同時に、福島の「今」を生きる上で避けて通れない課題でもありましょう。

後半話し合いの時間も十分取ってあります。

ぜひよろしかったらご参加ください。高校生・大学生・一般の方・現職の教員、どなたでも大歓迎です。

正直な話、現場の実践について、技術論・方法論・制度論や社会的視点ではなく、じっくり教育の根本からさかのぼって考えてみる機会は、現場の教師でもそうあるわけではありません。

いやむしろ、現場にいるからこそ、目の前の授業やイベント、事務や部活動などに忙殺されて、日常の繰り返しの中に埋もれてしまっているのが実情かもしれません。

夏休みの土曜日、ゆっくりじっくり「教育」とかを、他の人のお話を聞きながら考えたり話したりしてみませんか。

お待ちしています。

エチカ福島 共同代表 島貫 真

問い合わせはこちらへ。

エチカ福島Gmailアドレス

ethicafukushima@gmail.com

以前のイベントについては

こちらへ。

http://kitsuneinu.jugem.jp/

よろしかったらぜひご参加ください。

お問い合わせはこちら。

エチカ福島Gmailアドレス

ethicafukushima@gmail.com

----------------------------------------------------

テーマ

「教師の仕事を考える」

ー教育の課題と可能性を福島で探るー

日時 2015年8月1日(土)13:30~16:30

場所 福島大学 M2教室

参加費 無料

日程

13:00開場

13:30趣旨説明

13:45 報告1「地域に根ざした教育」

14:25 報告2「教育の湧き出る場所」

15:10 全体討議

参加者 どなたでも(大学生・高校生も大歓迎です。大学見学代わりに、あるいは教職のネタ準備にご利用ください)

参加申込み 不要です。当日ふらりとおいでください。

テーマ設定の趣旨

教育は私たちにとって身近でありながら、何十年も前からの制度に縛られていたり、成果を手にするのが10年20年後だったりそします。それぞれの違いを尊重する場所でもあり、同時に共同性をはぐくむ場所でもありましょう。個人の自由と社会の公共性をどういう次元で出会わせていくか、も大きな課題です。

エチカ福島では、今後<教育編>として、教育の課題と可能性を継続的に考えていく予定です。

今回はその<教育編第1回>として、「地域教育」と「特別支援」の実践をしている公立学校の先生をお呼びし、現場からの報告をいただいた後で、そのことについてフロア全体で討議していきたいと考えています。

お二人の実践は東日本大震災や原発事故と直接の関係はありません。

けれども、それぞれがここに「違い」を抱えたまま分断線を生きる経験と、同時に共同性・ネットワークの再構築をこの大震災以後に経験してきた私たちにとって、「地域」について考えること、個々の違いに応じた「支援」を考えること、は教育の今日的課題であると同時に、福島の「今」を生きる上で避けて通れない課題でもありましょう。

後半話し合いの時間も十分取ってあります。

ぜひよろしかったらご参加ください。高校生・大学生・一般の方・現職の教員、どなたでも大歓迎です。

正直な話、現場の実践について、技術論・方法論・制度論や社会的視点ではなく、じっくり教育の根本からさかのぼって考えてみる機会は、現場の教師でもそうあるわけではありません。

いやむしろ、現場にいるからこそ、目の前の授業やイベント、事務や部活動などに忙殺されて、日常の繰り返しの中に埋もれてしまっているのが実情かもしれません。

夏休みの土曜日、ゆっくりじっくり「教育」とかを、他の人のお話を聞きながら考えたり話したりしてみませんか。

お待ちしています。

エチカ福島 共同代表 島貫 真

問い合わせはこちらへ。

エチカ福島Gmailアドレス

ethicafukushima@gmail.com

以前のイベントについては

こちらへ。

http://kitsuneinu.jugem.jp/