伊万里で焼き物を見る。

クルマは、自由に動けるからいい。そして、それが自分の好みのクルマならこれ以上のことはない。

レンタカーももっといろいろな種類のクルマが乗れるならてしいけれど、多くは一般的な乗用車で、面白味が今ひとつ。

とゆうわけで自前のクルマでや屋根を開け、日焼けを

恐れつつ伊万里へ。

ガイドブックにあった鍋島焼きの里を訪ねる。しかし、高速からナビを使って行くと大変な山道を「紹介」される。

距離評価では確かにちかいのだろうが、対向車一台もなく観光地の裏手山道の急勾配を降りて行くのは心臓によくない。

聞けば、ナビで来るお客さんはよくその道からこられます。うちらもあんな道とおらんのに、とのこと。

こういう道路評価ってのも、スタンドアロンじやなく、オンラインで交通量のデータが取れていれば修正が早いんだろうなぁ。

ま、個人的には山道の方が楽しいからいいんですが(^-^)

この大川内山は伊万里鍋島焼き窯元が並ぶ地区。

全部ゆっくりまわったら間違いなく一日がかり。

ここでゆっくりしすぎたため、山を下りたらもう有田のお店が殆んど閉店していました(>_<)

ほんとは有田焼もゆっくりみたかった……。

それでも鍋島伊万里を10いくつ回っただけで、まだ窯元の半分にもならない。

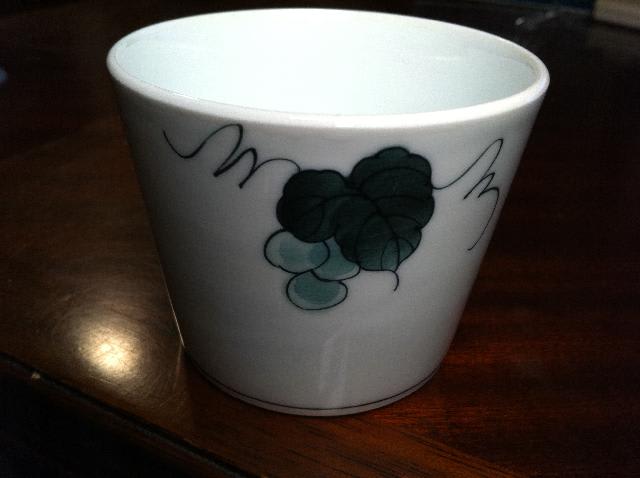

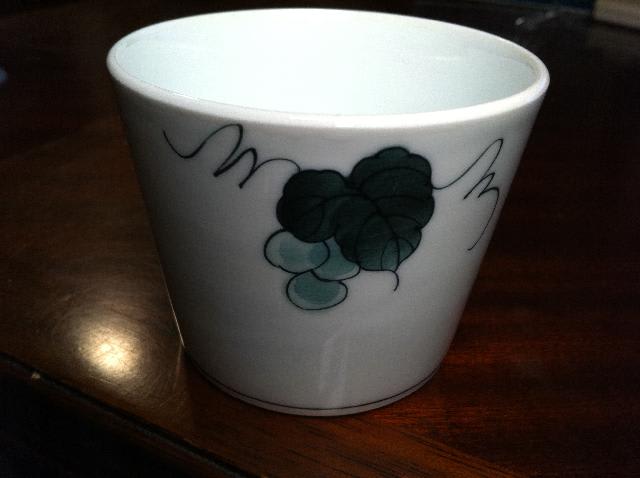

お買い物がメインじやないので、買ったのは特売の皿(写真)と、蕎麦猪口ひとつ。

でも、同じ伊万里でも、いろいろあって、その中で自分の趣味に合うものをさがしはじめると、全く違ったものを比較するより面白く、また難しく、あちらこちらを行ったり来たり。結局訪ねた窯元を二度づつ回ったような気がする。

ここはまた来なくちゃ!

と思う観光地のひとつ。

リピーターが多い、と近くの梨屋さんが言っていたのも納得である。

ただ、蕎麦猪口を買った窯元のお母さんが、

「むすこを見てると、伝統的なものも追求せねばならんし、他方ではデパートなどで催し物があると必ず新しいものを、ともいわれるしねぇ、大変だわ」

という言葉も耳に残った。

ブランドイメージと、観光戦略と、現代陶器としての可能性と、ってことだろうか。

生きてくだけでも大変なのに、生き残ってくのはもっと大変。

早く隠居してぇ(^-^)

まあ、こうやって旅したり入院したりするのも、プチ風狂だったり、小隠居もどきだったりするのかもしれないけれど。