リトアニアのヴィリニュスからカウナスへのバスは感動の涙でいっぱいでした。添乗員田中啓介さん(知識、気配り、統率力、三拍子そろったすばらしい添乗員でした)の「6千人の命のビザ」(杉原幸子著)の朗読でした。

杉原幸子さんの夫千畝さん(1900~1987)についてはテレビでも放映されたこともありご承知の方も多いいと思いますが簡単に紹介しておきます。 1940年7月18日、第二次世界大戦のさなか、リトアニアのカウナスに置かれていた日本領事館前に突然の人垣ができました。彼らはナチスに追われポーランドから逃れてきたユダヤ人でした。ユダヤ人の望みは日本通過ヴィザでした。彼らの生きる道はシベリア→日本→アメリカ大陸でした。

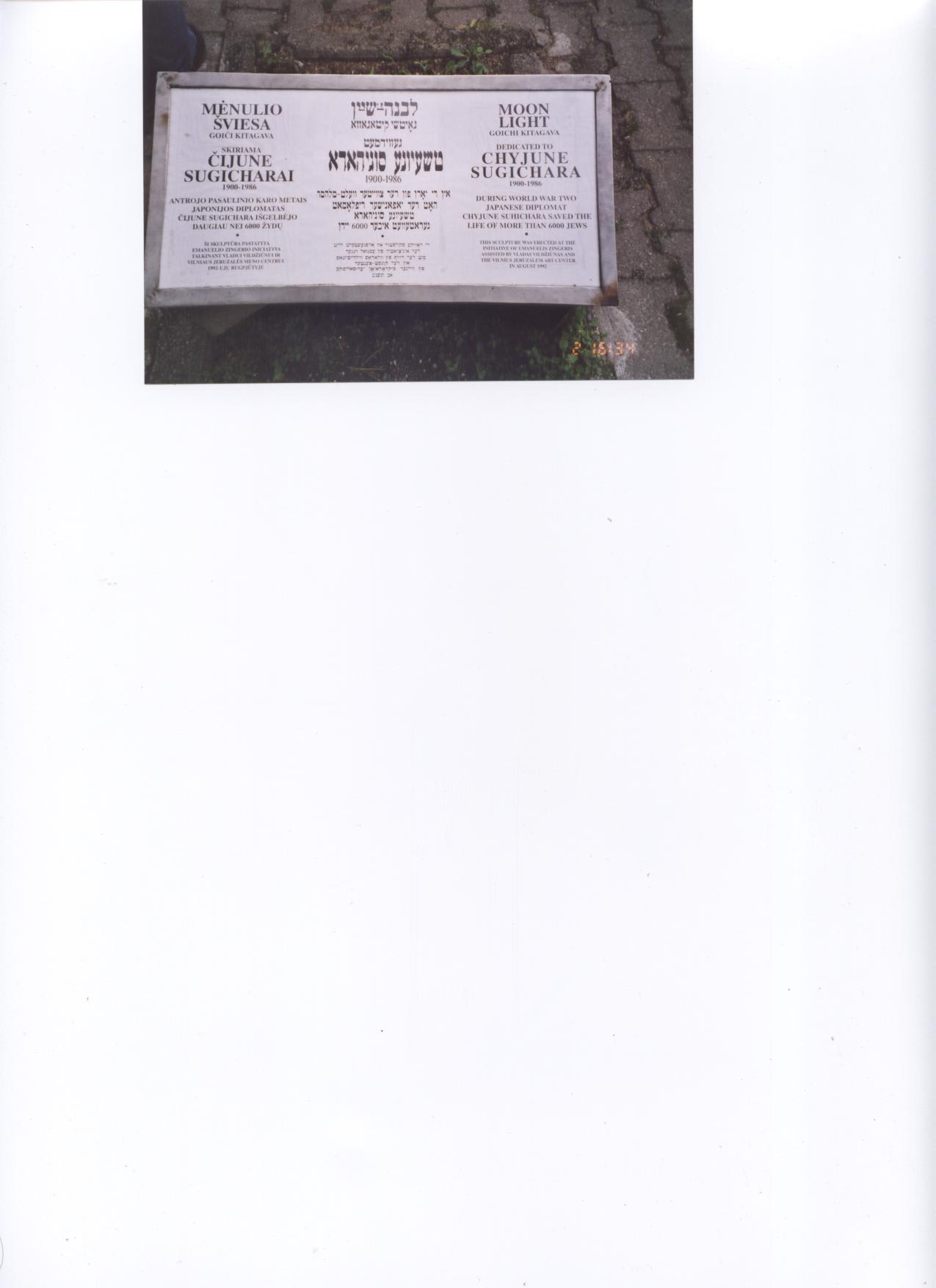

当時の領事代理の杉原千畝氏はヴィザ発給の許可を求める電報を幾度も日本政府に打ちますがその答えは「否」でした。当時の日本はナチスドイツの同盟国でした。 「私の一存で彼たちを救おう。そのために処罰を受けてもそれは仕方がない。人間として信念を貫かねば」と決意しました。 その後、約半月(一説には1か月)の間、二人は(幸子夫人)腕が動かなくなるまでヴィザを書き続けました。その数約3000、日本経由で助かったユダヤ人は約6000人といわれています。

帰国した彼はその罪を問われ戦後外務省を離れます。(外務省を退官したのはそのことが理由ではないという説もあります) その後これらの経緯については殆ど忘れ去られていました。1960年代にイスラエルから感謝の気持ちが伝えられ次第に彼の業績が明らかになってきました。

日本での名誉回復に貢献した人に「ムネオハウス」で有名な鈴木宗男氏がいます。その経緯については彼とともに有罪判決を受けている外務官僚佐藤優氏の著書「国家の罠」〔p284~286〕に触れられています。

外務省を離れて後貿易会社に勤められました。そのとき一緒に仕事をした人が偶然旅の同行者にいました。彼女(某著名哲学者の娘さん)は私にだけそのことを明らかにして「彼は大変重要な仕事をした人とは聞いていたが具体的な事は本人も何もおっしゃらないので最近まで詳しいことは何も知りませんでした。物静かな温厚な方でした」と教えてくれました。 写真は杉原千畝氏です。「リトアニア杉原記念館ホームページ」(http://www.geocites.jp/lithuaniasugiharahouse)からの転載です。

meghさんコメントありがとうございました。クーリエジャボンという雑誌を私は知りません。どんな食事か教えてください。

meghさんコメントありがとうございました。クーリエジャボンという雑誌を私は知りません。どんな食事か教えてください。