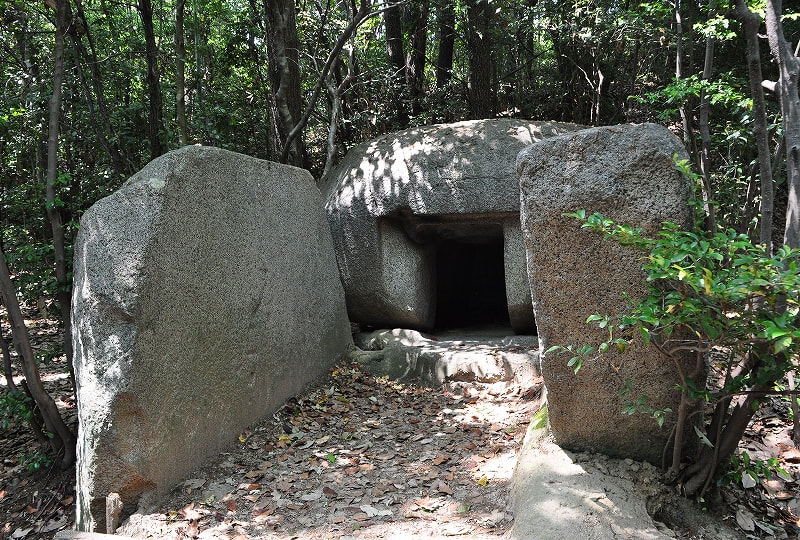

珍しい六角形に石室が見所です 撮影日;2014.11.20

忍坂古墳群は住宅地開発の為消滅していますが、4基が朝倉台2号公園の北側斜面に移築保存されています

西側から9号墳・8号墳・2号墳・一番奥が1号墳です

○1号墳

外鎌山から伸びる尾根の南東端に位置していました

径7mの円墳

南に開口する片袖式の横穴式石室が有りました

石室規模は現存長で全長約4.5m、玄室長3.5m・幅約1.7m

墳丘の殆どが流失しており、羨道も既に失われていました

玄室床面は2層あり追葬の痕跡が有ります

(築造当初は角礫が玄室全面に敷かれていたようです)

出土遺物は築造当初のものとして鉄鏃・馬具・飾り金具・鉄釘・須恵器等

追葬時のものとして鉄釘・須恵器・土師器

土器や石室の形態から6世紀後半頃の築造と考えられ7世紀中葉頃に追葬されているようです

○2号墳

1号墳の西19mに位置した径13mの円墳です

南南西に開口する両袖式横穴式石室で天井石と羨道部は失われていました

規模は現存で全長4.6m、玄室長3.6m・幅約1.85m

玄室内で6体分の頭蓋骨が検出されているそうです

出土遺物は金環・鉄刀・鉄釘・刀子・須恵器・土師器など

6世紀末~7世紀初め頃の築造(7世紀中葉~後半にかけて追葬)

○8号墳

我が国で初めて発見された6角形の平面形の石室を持つ古墳です

1号墳から約190mの外鎌山から西に伸びる尾根の南斜面に斜面上方を削平し南側に盛土して築かれていました

墳丘は開墾のため盛土を全て失い南半分は消失していました

径約12mの円墳と思われます(多角形墳の可能性も有り)

墳丘の周囲には幅約3mの濠を巡らせていました

埋葬施設は最下段の石材が一部残存(南半分は既に失われていました)

南西に開口していたと思われます

榛原石(室生安山岩)による磚槨式の横穴式石室です

出土遺物は、石室内床面には砂利層が敷かれ上面より被葬者の可能性もある歯1個・銅製釘・ガラス玉・須恵器

周濠より土師器甕1点

砂利層の下には板石によってつくられた暗渠状の排水施設も確認されています

更に石室周囲にも排水施設が設けられていました

築造時期は7世紀中葉~後半と考えられています

○9号墳

8号墳と隣接して築かれていました

9号墳も南半分は無くなっていましが、墳丘の規模は8号墳とほぼ同規模と推定されます

埋葬施設も8号墳と同じ磚槨式石室です

奥壁と右側壁の一部しか残存していませんが、長方形の平面プランのようです

出土遺物は周濠内から小形の土師器の甕が見つかっています

築造の時期は7世紀後半~末と推定されています

★所在地など;

忍阪古墳群参照

榛原駅より バスで大宇陀下車 徒歩25分

榛原駅より バスで大宇陀下車 徒歩25分