ビクトリア朝の慎み

(bustle03.png)

(june901b.png)

(june001.gif)

デンマンさん、ビクトリア女王が君臨していた当時のイギリスの慎み深い女性たちのことを取り上げるのォ〜?

(kato3.gif)

そうです。。。ジューンさんは不満なのですかァ〜?

ビクトリア女王が亡くなって長男のエドワード7世が王様になったのが1901年でしょう。。。100年以上も前のイギリスの女性の話をしても面白くないと思うわァ〜。。。

でも、当時の慎み深い女性に関心を持っているネット市民がいるのですよ。。。次のリストを見てください。。。

(liv23-05-03a.jpg)

■『拡大する』

■『Victorian Prudery』

■『日本語に自動翻訳されたページ』

(全文が自動翻訳されるまで2分ほどかかる。)

これはライブドアの僕の「徒然ブログ」の日本時間で5月3日の午前2時53分から午前6時39分までのアクセス者の記録です。。。赤枠で囲んだ箇所に注目して欲しい。

あらっ。。。5月3日の午前6時39分に Victorian Prudery を読んだネット市民がいたのねぇ~。。。これはデンマンさんが英語で書いた記事でしょう!?

そうです。。。実は、ブラジルのサンパウロ州のカラグアタトゥバ市(通称:カラグア)に住んでいるマリア・カブラル(Maria Cabral)さんが読んだのです。。。

(ip82209.jpg)

サンパウロというのはよく聞く名前だけれど、カラグアタトゥバ市なんて、聞いたことがなかったわ。。。海岸沿いにある観光地なのねぇ〜。。。

上のクリップを見る限り、そうらしい。。。

この町でマリアさんは何をしているのですか?

地元のタウバテ大学(Universidade de Taubaté)で英文学を勉強しているのですよ。。。

(unitau2.jpg)

英文学の授業でビクトリア朝の慎ましい女性たちを調べる課題でも出たのですか?

そうらしいのです。。。

。。。で、マリアさんは記事のどこに参考になるパッセージを見つけたのですか?

次の箇所ですよ。。。ジューンさんも読んでみてね。。。

Foreign prejudice

against bathing

(shimod2.jpg)

Foreigners coming to Japan was amazed to witness the mixed-bathing scene in Japan.

Why is that?

Well..., if you want to understand their wonder, you should know thier prevailing common sense at the time.

First of all, the Western approach to nudity was quite different from the Japanese.

For example, the British at the time abided by the Victorian prudery.

During the Victorian era, the British must not expose their naked bodies.

There are some episodes about those strict social codes.

One episode goes like this:

A newly-wed husband was stunned to death when he saw the pubic hair between his wife's legs for the first time.

Another episode goes like this:

Even the glimpse of an ankle of a piano leg was scandalous so that it was covered with tiny pantalettes.

(piano90.jpg)

(piano91.jpg)

Such being the case, the British were stunned to death when they saw the Japanese men and women bathe together naked.

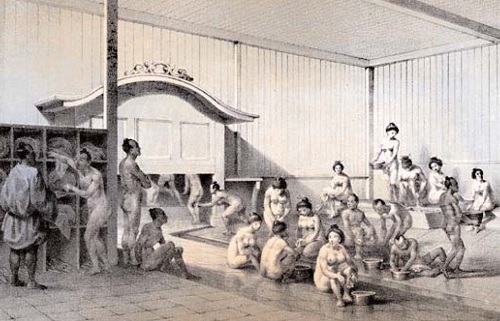

Besides, the Western bathing custom was quite different from the Japanese.

In much older times, the Westerners took a bath and mixed bathing was also found in Europe.

(mixed2.jpg)

However, when the medieval plague went rampant, spread the rumor that "the heat and water caused a rift to the skin and the plague slip into the body through the rift."

Because of this rumor, the bathing custom became obsolete.

Some historians believe that most European women in the 18th century died without taking a bath for their lifetime.

Most Westerners had this kind of prejudice when they visited Japan in the 1850s.

Even in 1897, other historians say, "some French women never took a bath for their lifetime.

(translated by Kato)

(pictures from the Denman Library)

入浴に対する外国人の偏見

来日した外国人は、日本の混浴風景を目撃して驚嘆した。 その驚きがいかばかりだったかを知るには、当時の外国人、中でも西洋人の常識について理解しておくべきであろう。

まず、裸体に対する考え方である。 たとえば当時のイギリス人の場合、厳しい社会規範とお上品さをモットーとするヴィクトリア時代のまっただ中である。 この時代、裸体を人目にさらすなど非常識もはなはだしかった。 たとえば、「初めて見る新妻の恥毛に腰を抜かした」という男 ...が、この時代には存在したともいわれる。 ...そんな彼らが、裸体ばかりか男女が一緒に入浴する様子を目撃したのだから、驚かないはずがない。

加えてこの入浴というものに対する西洋人の考え方も、当時の日本とは全く異なっていた。 古くはヨーロッパでも頻繁にお湯につかっていた。 混浴も見られた。 ところが、中世の末期からペストが猛威をふるうと、「熱と水のために皮膚に裂け目が生じ、そこからペストが身体内に滑りこむ」という迷信がはびこる。 このためたくさんあった街の風呂屋は一気にすたれてしまう。 ...「18世紀のカトリック諸国では、たいていの女性が一度も入浴することもなく死んだ」という、信じられない指摘もある。 そうしてこうした偏見は、日本が幕末の頃にも根強く残っていた。 1897年になってもフランス女性は、一生に一度も風呂に入らなかったともいう。

(注: 赤字はデンマンが強調)

Pages 30 - 31

"When did the Japanese feel ashamed of nakedness"

by Akira Nakano;

published by Shincho-sha(新潮社)

on May 25, 2010

Quoted in :

"Nudity and Censor"

(August 29,2011)

『ヌードと写真狩り』に掲載

この上の箇所がレポートを書くのにとても参考になったというのです。。。マリアさん自身も驚いたそうです。。。

新妻の恥毛を見て腰を抜かしたというのは、ちょっとオーバーですよねぇ〜。。。そんなことはないと思うのですけれど。。。

僕も、そのエピソードは眉唾(まゆつば)だと思うのです。。。結婚するまでに、男なら1度か2度ぐらい裸の女性の恥毛を見たことがあると思うのですよ。。。

そうですわねぇ〜。。。

そういうエピソードが実際にあったかのように言い伝えられているという事は、まさに、女性は体の一部でも露出してはいけないという女性のエチケットがあったということですよ。。。

ピアノの脚のエピソードは原文にはないですよねぇ〜。。。デンマンさんが付け加えたのでしょう?

原文には書いてありません。。。恥毛のエピソードがあまりにも眉唾なので、読者が これならば信用できるというようなエピソードを僕が付け加えたのですよ。。。

実際に、そういう事が行われたのですか?

すべてのイギリスの家庭でピアノの脚を「素肌」が見えないように隠したわけじゃないだろうけれど、ビクトリア朝時代に、そういうことをしていた家庭があるということを僕は英語の本で読んだことがあるのです。。。

とにかく、幕末に日本へやってきたイギリス人が混浴風景を見たら、確かにビックリするでしょうねぇ〜。。。

日本では、明治維新までは混浴は当たり前だったのですよ。。。実際、今でも、混浴露天風呂がありますからねぇ〜。。。

(bare04e.gif)

こんにちは。ジューンです。

日本の露天風呂っていいですよね。

カナダにも露天の温泉ってありますわ。

でも、日本と違うのは、まず間違いなく

水着を着用しなければならないことです。

(hotspa2.jpg)

人里離れた山奥でも行かない限り

日本のような露天風呂に入ることはできません。

わたしはデンマンさんとご一緒に

北海道の長万部(おしゃまんべ)にある

ラジウム温泉の露天風呂に入ったことがありました。

2度目に入った時にはわたし一人だけで行きました。

20代の若い男の人が2人ほど入っていましたが、

わたしが行くと、あわてて出てしまいました。

3度目にはわたし一人だけでしたが、

50歳くらいの男の人があとからやって来ました。

英語が少しだけ話せましたが、

かなりしつこくわたしに話しかけてきました。

お酒の臭いがしたので、たぶん、

いたずら心を起こしたのかもしれません。

ニコニコしながら、わたしに近づいて

お尻に触ろうとしたのです。

わたしは合気道2段の技を持っていますので、

「逆手取り」にその老人を沈めました。

イテテテぇ~、と言いながら、かなりお湯を飲み込んで

目を白黒させながら、わたしを恨めしそうに見て

ゲロゲロとお湯を吐き出していましたわ。

(roten09.jpg)

大変面白い経験をしました。

うふふふふ。。。

『混浴オフ会ブログ』より

(2021年5月15日)

こうして、ジューンさんも混浴露天風呂で愉快な体験をしたのですから。。。だけど、明治維新の頃、先進国と言われているイギリス人が「混浴を許しているということは野蛮国だと思われるので止めたほうが良い」と「おためごかし」な忠告をしたのですよ。。。それを聞いた明治政府のお偉いさんが、日本文化の良さを捨ててまで、いわゆる「先進国の人」の意見に迎合してしまったのです。。。「猿真似」ですよ!

でも、江戸時代にも、わたしのお尻に触ろうとした 上のエピソードの おじさんのような人がたくさんいたと思うのですわ。。。

当然居たでしょう。。。でも、ジューンさんの尻にさわろうとしたおっさんは酒を飲んでいたのですよ。。。ついつい、出来心で金髪のお姉さんのケツを触ってみたくなったのですよ。。。うへへへへへへへ。。。でもねぇ〜、江戸時代にも常識があった。。。混浴風呂で女性にいたずらするような男は、座頭市のような正義の人に痛い目にあったのです。。。

(zato1b.jpg)

『座頭市千両首』の1場面

だから、そういうことをする人が多くなって先進国の人たちに野蛮国だと思われるのが嫌だから、明治政府は建前として混浴を禁止したのですわねぇ〜。。。

そうですよ。。。でも、今でも、混浴温泉があるように、決して日本の伝統文化を忘れているわけではない。。。建前として公衆浴場は混浴禁止だけれど、混浴温泉は、所によって お構いなしになっているのですよ。。。

(laugh16.gif)

【卑弥子の独り言】

(himiko22.gif)

ですってぇ~。。。

あなたも混浴露天風呂でジューンさんのような体験をしたことがございますかァ〜?

あたくしは何度もありますわァ〜。。。そのたびに、やらしい男を合気道3段のすごいわざで、半(なか)ば溺れさせてきましたわァ。。。おほほほほほ。。。

ええっ。。。? 「そんな事はどうでもいいから、もっと面白い話をしろ!」

あなたは、そのように あたくしに命令なさるのでござ~♪~ますかァ?

分かりましたわァ。。。

じゃあ、英語ではなく日本の時代劇の映画でも紹介しますわァ〜。。。

座頭市二段斬り の全編を見たい人は次のクリップを見てくださいまし。。。

映画を観る時間がない人は、ちょっと次の検索結果を見てくださいなァ。。。

(gog60409a.png)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

「卑弥子 ヴィーナスのえくぼ」と入れてGOOGLEで検索する殿方が多いのでござ~ますわァ。

つまり、あたくしの“ヴィーナスのえくぼ”を目当てにやって来るのですわよう。

うふふふふふふ。。。

あなたも、ビックリするでしょう?

ジムに毎日通って“ヴィーナスのえくぼ”をゲットしたのですわァ。

(buttdimp5.jpg)

どうでござ~ますかァ?

ええっ。。。 あたくしのお尻だとは思えないのでござ~ますかァ~?

どうしてよう?

ええっ。。。 スタイルがよすぎると、おっしゃるのござ~ますかァ~?

あたくしが十二単を一枚、一枚脱いでゆくと、

最後には上のようなおヌードになるのですわよう。

信じてくださいましなァ~。。。

ところで、話は変わりますけれど、

かつて、レンゲさんの親友の めれんげさんは 一生懸命にブログを更新していたのでした。

でも、時には、他のことに夢中になって、会費を滞納したことがあったのでござ~ますわァ。。。

そのために、サイトを削除されてしまったのです。

それでも、2013年の6月にライブドアで『即興の詩』サイトを再開しました。

■めれんげさんの『即興の詩』サイト

再開して間もないのに 検索結果 3,960,000件中の 9位に躍り出るなんてすごいですよねぇ~。。。

(gog30703.gif)

■『現時点での検索結果』

現在、めれんげさんは お休みしています。

でも、これからも、ブログを通して「愛のコラボ」を続けて欲しいですよねぇ~。。。

かつて めれんげさんの「即興の詩をはじめました!」の『極私的詩集』サイトは 次の検索結果で見るようにトップを占めていたのです。

(gog30928a.png)

また、ブログを更新して トップに返り咲いて欲しいものです。

ところで あなたは「どうしたら、上位に掲載されるのォ~?」と考えているかもしれません。

その秘訣を知りたかったらデンマンさんが面白い記事を書いていますわ。

次のリンクをクリックして読んでみてください。

(seo001.png)

■『おばさんの下着に見るSEO』

話は変わりますけれど、めれんげさんは可愛い猫を飼っています。

あなたも、猫ちゃんを飼っていますか?

ええっ。。。 ワンワンちゃんを飼っているのですか?

そういえばデンマンさんが『ワンワンちゃん』という面白い記事を書いていました。

気が向いたら下のリンクをクリックして読んでみてください。

(dog202.jpg)

■『ワンワンちゃん』

とにかく、次回も興味深い話題が続きます。

あなたもどうか、また読みに戻ってきてくださいね。

では、また。。。

(hand.gif)

(surfing9.gif)

メチャ面白い、

ためになる関連記事

(linger49.gif)

■ 『センスあるランジェリー』

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

■ 『軽井沢タリアセン夫人 - 小百合物語』

■ 『今すぐに役立つホットな情報』

■ 『 ○ 笑う者には福が来る ○ 』

(babdol6.jpg)

■『死に誘われて』

■『愛と心の構造なのね』

■『愛の心が広まる』

■『いとしき言霊』

■『カミュを読みたい』

■『日本の神話』

■『素敵な人』

■『吉祥天に恋をして』

■『ウィルスアタックだ!』

(kimo911.jpg)

■『めれちゃん、ありがとう!』

■『萌える愛長歌』

■『思い出のハロウィン』

■『萌える愛』

■『愛の死刑囚@バルセロナ』

■『愛の地獄なのね』

■『淫らな恋なのね』

■『愛の構造』

■『純毛のズロース』

■『坊っちゃんとチンドン屋』

■『あふれ出すしずく』

(renge37w.jpg)

■『愛と性@破綻』

■『淫らな恋』

■『人間失格@マレーシア』

■『身を焼く恋心』

■『愛と性の悦び@東京』

■『堺まち歩き』

■『イギリス領インド洋地域』

■『思い出の夕顔@ジャカルタ』

■『大宮五郎と野口五郎』

■『千代に再会@即興の詩』

■『月岡芳年を探して』

■『断絶夫婦』

■『きみ追う心』

(sayuri201.jpg)

■『ニンフォマニア』

■『一人で酒を飲む女』

■『ブチギレたの?』

■『ノルウェイ@即興の詩』

■『きくた まなみ』

■『永遠の愛』

■『平安の愛と性』

■『猫に誘われて』

■『わが青春に悔なし』

■『日本で一番長い五月』

(rengfire.jpg)

■『出会えてよかった』

■『月さえも』

■『知られざる蚤』

■『死刑囚の気持ち』

■『私を見つけてね』

■『未来は愛と共に』

■『愛と心の旅路』

■『片思いで絶望』

■『休息と幸福』

■『今でもあなたを』

■『出会えたね』

(renge62e.jpg)

■『愛ある未来だね』

■『愛のしずく』

■『こんにちわ@チェシャム』

■『二人の未来』

■『熱いファン』

■『夢の中』

■『別世界』

■『ソフィア@ビックリ』

■『永遠の愛なの』

■『幻想世界』

■『リタリン』

■『ファンタジー@愛と性』

■『デンマン生態研究』

■

■『幻想世界』

■『リタリン』

■『ファンタジー@愛と性』

■『デンマン生態研究』

■『スミレの花 阿部定』

■『愛すること』

■『浜美枝の愛犬』

■『浜美枝@パリ』

■『きみ慕う心』

■『素敵な美尻』

■『すてきな美尻』

■『25セント』

■『ボンカーズ』

■『座頭市二段斬り』

■『盲蛇に怖じず』

■『ヤコブの梯子』

■『ヤノマミの乙女たち』

(june06.jpg)

こんにちはジューンです。

バンクーバーでは例年に無い暑さを記録しました。

1960年7月30日に記録した33.3度を破って

今年の7月30日に 33.8度を記録したのです。

でも、日本の暑さと比べれば

たいしたことはありませんよね。

Hottest Day Ever Recorded

in Vancouver

Source: The Canadian Press

Posted: 07/30/09 8:09AM

VANCOUVER, B.C.

(june08c.jpg)

The city of Vancouver has registered its hottest day on record.

Environment Canada says a temperature of 33.8 C was recorded at Vancouver airport on Wednesday, shattering the previous high of 33.3 C that was set in 1960.

"A very strong ridge of high pressure is currently dominating all of B.C.," said Gary Dickinson, a meteorologist with Environment Canada.

"The ridge of high pressure also brought up from the south very warm air, which was responsible for the record-breaking temperatures."

ところで、今日は8月7日ですけれど、

最高気温は18度でした。

夏というよりも、もう秋という感じです。

わずか1週間しか経っていないのですが

変われば変わるものです。

あなたの地方では、いかがですか?

まだまだ暑さが続いているのでしょう?

(valent1.gif)

話は変わりますが、

デンマンさんがレンゲさんの記事を集めて

一つにまとめました。

もし、レンゲさんの記事をまとめて読みたいならば、

次のリンクをクリックしてくださいね。

■ 『最近のレンゲ物語 特集』

(wildrose.jpg)

とにかく、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょうね。

じゃあね。

(bikini84b.jpg)

(kissx.gif)