スコーン姉妹 (PART 1)

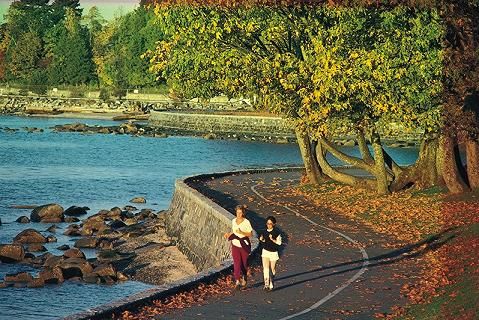

(scone93.jpg)

(twins.jpg)

(pudding01.jpg)

(blackcat5.jpg)

(mayumi55.jpg)

今日はデンマンさんの知り合いのスコーン姉妹を紹介してくれるのですか?

(kato3.gif)

スコーン姉妹には違いないのだけれど、僕は会ったことがないのですよ。。。

それなのにデンマンさんは、この姉妹について知っているのですか?

あのねぇ~、不思議なことがあるもので真由美ちゃんと先日 次の記事で日系三世のヘレン・テラオカ (Helen Teraoka)さんの事を取り上げて語り合ったのですよ。。。

(sebeka05c.jpg)

■『スコーンとプディング』

覚えてますわ。。。 そのヘレンさんのお姉さんか妹さんがデンマンさんのブログにアクセスしたのですか?

そうなのです。。。 ちょっと次のリストを見てください。。。

(liv80919a.png)

■『拡大する』

■『Scones & Puddings』

これはライブドアの 僕の「徒然ブログ」の日本時間で9月18日の午後11時48分から19日の午前1時10分までの約1時間半の「生ログ」です。。。 赤枠で囲んだ箇所に注目して欲しい。。。

あらっ。。。 GOOGLEで検索して デンマンさんが投稿した『Scones & Puddings』を読んだのですわねぇ~。。。

そうです。。。

。。。で、どのように検索して上の記事を見つけたのですか?

次のように検索したのです。。。

(gog80919a.png)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

あらっ。。。 「Scones Puddings All Creatures Great And Small Documentary」という長い語句を入れて検索したのですわねぇ~。。。

そうです。。。

。。。で、上の検索結果に出てくる写真の女性が赤枠で囲んだ記事をクリックして読んだのですか?

そういうことです。。。

上の写真の女性は緑の枠で囲んだ記事『スコーンとプディング』に出てくるヘレン・テラオカ (Helen Teraoka)さんと瓜(うり)二つではありませんか!

実は、この女性はヘレンさんと双子の姉妹なのですよ。。。

(twins2.jpg)

IPアドレスを調べたので、その結果を見てください。。。

(ip24247b.png)

上の写真の女性がエミリー・テラオカさんですか?

そうです。。。 住んでる町は違うけれど、ヘレンさんと同じミネソタ州で暮らしているのですよ。。。 妹のヘレンさんは直線距離で約50キロ離れた セベカ市に住んでいる。。。

。。。で、お姉さんのエミリーさんはピラジャー市に住んでいるのですねぇ~。。。

そうです。。。

(pillager2.jpg)

。。。で、エミリーさんは何をしているのですか?

隣町のブレイナード市(Brainerd)にあるセントラル・レイクス・カレッジで教務課の事務員をしているのですよ。

(clc001.jpg)

エミリーさんもヘレンさんもイギリスのジェームズ・ヘリオットさんのファンなのです。。。 ジェームズさんの作品の中にはスコーンやプディングが しばしば出てくる。。。

それでエミリーさんもスコーンが好物なのですか?

そういうことですよ。。。 二人が話し合ったわけでもないのに、同じように検索して、僕が投稿した記事を読んだ。。。

やっぱり、双子には 共通する何かがあるのでしょうか?

あるのですよ。。。

双子研究

(twins2.jpg)

双子研究は一卵性双生児を医学的・遺伝子的・心理学的性格分類の諸側面から研究し、環境的な影響を極力排除した上で遺伝的要素による影響を抽出するものである。

人類学・分子生物学の分野で非常に興味深い研究分野として存在している。

特に誕生して間もない時期に離れ離れとなり、異なる家庭環境で別々に育てられたような双子(別離双子)が最も研究の対象として適しているとされる。

双子を用いた相加的遺伝 (A)、共有環境 (C)、非共有環境 (E) を分析する手法はACEモデルと呼ばれる。

相加的遺伝Aは(狭義の)遺伝率と呼ばれる。モデルには非相加的遺伝 (D)を用いる場合もある。

一卵性双生児は同一のDNAを持っているが各々の人生を通して異なる環境的影響を受け、その影響は各種の遺伝的素質の発現に影響を及ぼす(双生児の遺伝子型は同一であっても表現型は環境の影響を受け、後天的に定まる)。

これをエピジェネティクス(後成)変異と呼ぶ。

3 - 74歳の一卵性双生児80組の研究によると幼い双子ほど相対的な後成的差異はほとんどないが後成的差異の数は加齢と共に上昇し、50歳の双子は3歳の双子の幼児の三倍以上の後成的差異が発現していた。

そして離れ離れに育った双子の後成的差異が最も巨大だった。

質的な形質に対して、双生児の類似性を示す指標に一致率があり、組一致率(pair concordance)と発端者一致率(proband concordance)の2種類がある。

ある形質が一致した双子がX組、一致しなかった双子がY組いたとき、組一致率はX/(X+Y)となり、発端者一致率は2X/(2X+Y)となる。

発端者一致率は双子を個人単位で見た場合の一致率である。

食品の嗜好と双子

(twineat2.jpg)

食べ物の好みが「環境」と「遺伝」のどちらから影響を受けるのか、しばしば双子を利用して調査される。

それらの研究によると、双子間の食品の嗜好に関して次のような結果が示されている。

1. 遺伝による影響を一卵性双生児と(同性の)二卵性双生児を利用して調査した結果では、明らかに一卵性双生児の嗜好の一致性は二卵性双生児を上回った。

(食品の嗜好に関して、遺伝による影響は十分に大きい)。

2. 各種の食品に対する遺伝的影響の強さを調査した研究によれば遺伝的嗜好の影響は動物系蛋白質の食品に対して強く(相関係数は0.78)、デザート系食品に対しては弱く(同、0.20)発揮される。

野菜や果実においては中間程度の影響を示した(それぞれ0.37、0.51)。

3. 上記の研究では双子で非共通の体験をした結果(環境的要因、non-shared environmental influences)による影響は大きいものではなかったが、非共通体験が食品嗜好に与える影響は十分に大きいとする研究結果も存在する。

出典: 「双生児」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

エミリーさんとヘレンさんは一卵性双生児なので、食品の嗜好が マジで似ているのですよ。。。

話し合ったわけでもないのに、同じ時期に同じ記事を読んだというのも、双子の間には何かテレパシーのようなものが働くのかしら?

そういう事は可能性としてあると僕は思うのですよ。。。 たとえば、物語などでも、この双子のテレパシーを取り上げている場合が多い。。。

物語に登場する双子

架空の物語では、大きく分けて3つの意図から双子を登場させることが多い(もちろん、複数の意図が被る場合もある)。

1) 酷似した外見を持つ存在

(略)

2) 精神的肉体的な分身

母親の胎内に同居し同時に出産されたという、非常に強い連帯感を相互に持った二人組という演出が可能となる。

場合によっては相反する(相互補完的な)性格付けがなされたり(『海の闇、月の影』、『ゲームの達人(第三部)』など)、テレパシー等を有する超能力者として登場する(『ミラクル☆ガールズ』など)。

(telepathy3.jpg)

この場合、登場する双子が強い精神的絆を持っていれば2人の外見や学力、身体能力が似ていなくとも良い(『生徒諸君!』や成長後の『ふたりっ子』など)。

また、一方が亡き後に夢や事跡を継ぐ『タッチ』のような形で描かれることも多い。

さらには、オカルトチックながら肉体的精神的な相互干渉がある場合もある(『コルシカの兄弟』など)。

また理論上では一応はあり得る話ではあるにせよ、双子の登場する作品の中には異性双生児であるにもかかわらず一卵性として描かれたり一卵性とは明示しないまでも二人の外見が非常によく似ているように描写されたりするものもあるが(単純な作劇ミスの場合もあろうが)、これも絆や双子達の分身性を強調したい故だろう。

逆に分身性を強調するために「双子」という設定を利用する物語もあり、勇者王ガオガイガーでは設定上双子であるロボットが、ローゼンメイデンでは設定上双子であるドールが登場する。

3) 親子以上に濃い関係の血縁

(略)

出典: 「双生児」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

つまり、物語などで、双子の間にテレパシーが発生することが書かれているということは、作者がそういう事を見たか?双子の作者が経験したことを書いたのか? とにかく、「火のない所に煙は立たず!」と昔の人は言いましたからねぇ~。。。 双子の間にテレパシーが発生することは充分に考えられることですよ。。。

エミリーさんとヘレンさんが、話し合ったわけでもないのに、同じ時期にデンマンさんの記事を読んだということは、証拠とは言わないまでも、テレパシーに似た現象が起こったということですか?

。。。と思います。。。

。。。で、エミリーさんもヘレンさんのように、“クリームティー”を楽しむことにしたのですか?

そうです。。。

(creamtea2.jpg)

エミリーさんもヘレンさんのように、“クリームティー”を楽しむことにしたのですよ。。。

スコーン

(scone03.jpg)

スコーンは、スコットランド料理の、バノックより重いパン。

小麦粉、大麦粉、あるいはオートミールにベーキングパウダーを加え、牛乳でまとめてから軽く捏ね、成形して焼き上げる。

粉にバターを練り込んだり、レーズンやデーツなどのドライフルーツを混ぜて焼き上げられることも多い。

粗挽きの大麦粉を使って焼いたバノック(bannock)というお菓子がその起源とされ、文献に初めて登場するのは1513年といわれる。

19世紀半ばに、ベーキングパウダーやオーブンの普及によって、現在の形になった。

現在では発祥地のスコットランドのみならずイギリス全土で食べられており、また大西洋を渡ってアングロアメリカでもよく食べられている。

名前

ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの言語学者による調査によれば、イギリス人全体ではほぼ3分の2、中でもスコットランド人の99%は英語発音: [skɒn](単母音、conに同じ)と発音し、残りは英語発音: [skəʊn](二重母音、coneに同じ)と発音する。

上流階級が用いる発音は前者である。

オックスフォード英語辞典によれば、英語の「スコーン」という名詞は「白いパン」を意味する中世オランダ語: schoonbrood(スコーンブロート)に由来するといい、英語での使用が一般的になるよりも先にスコットランド語の語彙に現れている。

米英の違い

イギリスのプレーンスコーンはアメリカ合衆国でビスケットと呼ばれているものとほぼ同じであるが、ビスケットにはバターの代わりにショートニングを使うことが多く、牛乳の代わりにクリームを使うこともある(クリームビスケット)。

(biscuit02.jpg)

一方、北米でスコーンといえば具入りのもののみを指す。

北米のスコーンにはレーズンやブルーベリー、クランベリーといったドライフルーツの他、ナッツやチョコレートチップ、チョコレートチャンク(チョコレートの小さな塊)が使われることが多く、イギリスのスコーンよりも生地に砂糖を多く加えるのが特徴である。

焼き上がったスコーンに砂糖衣を垂らすこともある。

また、チーズやタマネギ、ベーコンなどを混ぜた塩味のスコーンを、軽食として食べることもある。

イギリス風のお茶には、スコーンは欠かせないものである。

イギリスではジャムやクロテッドクリームを添えたスコーンを食べながら紅茶を飲む習慣をクリームティーと呼ぶ。

(creamtea2.jpg)

一方北米では、朝食やおやつに食べることが多く、スコーン自体がイギリスのものに比べて甘いので、何もつけずに食べるのが普通である。

出典: 「スコーン」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

デンマンさんは、どうしてそんな事まだ知っているのですか?

あのねぇ~、エミリーさんも僕にメールをよこしたのですよ。。。

マジで。。。? 信じられませんわァ~。。。

これも、二人が双子だから、テレパシーに似た現象が起こったのですよ。。。 真由美ちゃんは、僕の言う事が信じられないのですか?

もちろん、信じますわァ~。。。 昔の人が“信じる者は救われる!”と言いましたから。。。 うふふふふふふ。。。

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)