播磨町では新聞の父として知られるジョセフ・ヒコと共に加古川より灌漑用水である

新井(しんゆ)用水を建設した功績で知られる今里伝兵衛が2大有名人である。

2019年3月17日、兵庫県立考古博物館で開催の企画展『ひょうごの遺跡2019-調査研究速報-』

を観覧するために山陽電車播磨町駅より喜瀬川沿いを歩いている時に今里伝兵衛が苦労して

考案した逆サイフォンの原理を利用して作った新井用水の大中埋樋(おおなかうずみび)の

写真を撮りましたので紹介します。

上の3枚の写真は新井(しんゆ)の逆サイフォンの設備の近・中・遠景です。

この逆サイフォン設備を別の表現をすると新井水道の大中埋樋(おおなかうずみび)と

なります。

上の写真は現地説明板。

上の4枚の写真は別の現地説明板。新井用水が加古川下西条平松の五ヵ位洗堰から分水し

古宮(播磨町)の大池までの13Kmの経路が地図上に書かれています。

また、逆サイフォンの仕組みが説明されています。

当初は松材が使用され「埋樋」と呼ばれていましたが天保元年(1830)に石造りに変わり

昭和32~33年(1957~1958)に鉄筋コンクリート造りとなて現在に至っています。

大中埋樋は⑦の場所(文化13年(1816)の絵図に入れ込んだもので

他の場所は下記のとおり。

1.新井用水と五ヶ井

昭和63年建設の加古川大堰、加古川のめぐみを送る14Kmの出発点です。

2.曇川と新井用水

曇川の由来と川を横断するサイホン技術を紹介する

3.新井緑道

地形を活用した水路が四季彩かわる緑道沿いを流れる

4.昭和の歴史

用水に架かる軌道や橋の名前など80年前の近代歴史が遺る

5.ため池と水路

新井用水は多くのため池をうるおす。これは地形を巧みにりようした新井用水の特徴です。

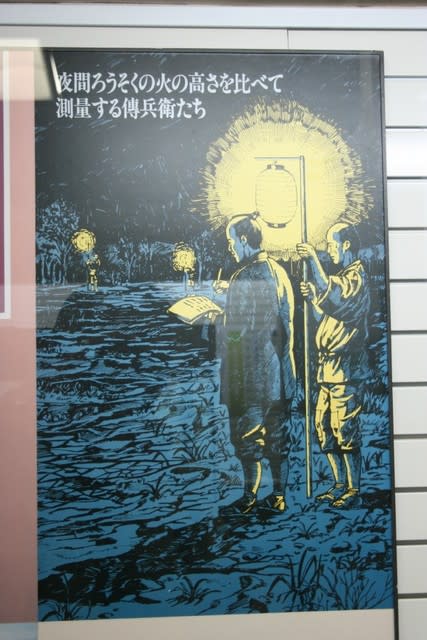

6.傳兵衛の工夫

用水全線 14Km上下流の楽さはわずか 7m、ここに水をながす傳兵衛の工夫が随所に遺る

7.大中埋樋(うずみび)

50年前は農地ばかりの景色、加古川からの水はここ喜瀬川を超え大地へ流れる

8.播磨町大池

新井用水の終点、水鳥などの楽園、近くには今里傳兵衛の墓碑や公徳碑がある

上の写真は播磨町郷土資料館の展示で今里傳兵衛の活躍ぶりを伝えています。

承応3年(1654)古宮組18ヵ村の大庄屋であった今里傳兵衛=今里伝兵衛は

近隣の庄屋とともに藩に陳情した。

今里伝兵衛はすでにその時、自分の作った絵図面を作製しており、計画図もあった。

当時の藩主榊原忠次は、この溝を作ることは干害を防ぐ良策だと認め、領内全体から

夫役を集め、早急に完成させるよう命じた。

その結果工事は明暦元年(1655)1月16日から着工し、16万4千人という人夫が動員された。

五ヶ井は昔から水利用の権利は持っていたが藩の主導で決め事(干ばつ時には五ヶ井を優先)

をして新井用水の工事を進めさせた。

工事は技術的に難しい面も多々あったが明暦2 年(1656)3月に一応終わり、通水できた。

樋門、刎所、埋樋など木製の設備はメンテナンスが繰り返され新井用水は完成後も

順調に機能した。

説明板にも記載されているように大中埋樋は天保元年(1830)に石造りに変わり、

昭和32-33年(1957-1958)にはコンクリート造りとなり現在に到っています。

上の写真は播磨町郷土資料館の展示で大中埋樋の断面の図で逆サイフォンの仕組みを

説明しています。

ひろかずのBlogに今里伝兵衛について詳しい記事がありましたので紹介させて

いただきます。

平岡町二俣探訪:新井物語③ 今里伝兵衛

シリーズになっており平岡町二俣探訪:新井物語④・逆勾配

http://azaleapines.blog.ocn.ne.jp/hirokazu/2009/06/post_2d1b.htmlや

平岡町二俣探訪:新井物語⑤・新井と池

http://azaleapines.blog.ocn.ne.jp/hirokazu/2009/06/post_704d.html

も興味をもって読ませていただきました。

関連ブログとして下記の記事を書いています。

今里伝兵衛ゆかりの石灯籠と頌徳碑(しょうとくひ) in 播磨町 on 2012-6-9

上記ブログの顕彰碑に記載の新井用水に関する文章を再掲します。

溜池や野井戸による灌漑しか方法がなかった当地はしばしば干ばつに悩まされて

いました。

このため、今里伝兵衛は関係23ケ村の庄屋を集め、西条平松五ケ井洗堰

(加古川市神野町)より分水路

を古宮大池まで開削する案を示して同意を得、明暦元年(1655)正月から着工し

翌年3月に完成しました。

働いた人夫延べ16万4千人、延長3里18町(約13Km)に及ぶ公示は、全てが

順調に進んだわけではなく、

大中堤樋にも見られる逆サイホン式通水などの技術を駆使し灌漑面積600ha、

当時の石高で1万石の良田を作りました。

他に播磨町立播磨南中学校の体育館の前に設置された今里伝兵衛ゆかりの

頌徳碑と新井(しんゆ)改修記念碑を写真紹介した下記ブログも書いています。

今里伝兵衛ゆかりの頌徳碑(しょうとくひ)と新井(しんゆ)改修記念碑 in 播磨町 on 2012-6-9