本日は表題のテーマとしました。

姫路城の危機-1(官軍の攻撃)

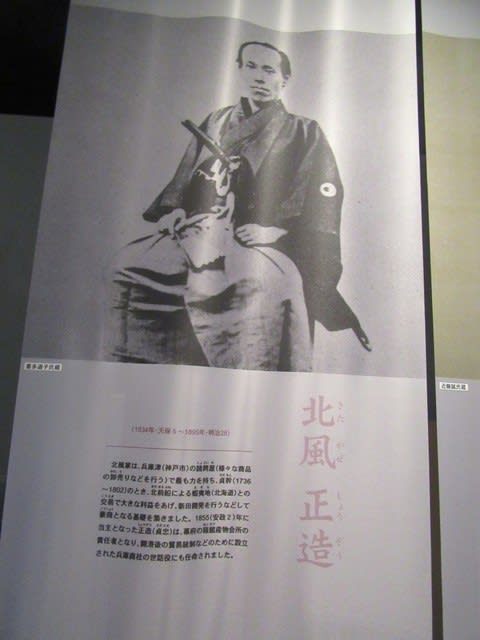

兵庫津(現在の神戸市兵庫区)で代々続く豪商の北風正造が明治新政府軍(官軍)により

姫路藩を攻めようとしたとき有栖川宮に陳情仲裁に入り、十五万両を軍資金として官軍に

寄付することで姫路を救ったという話はあまり知られていない。(特に姫路の人々)

そういう意味で北風正造は姫路城と姫路の恩人と言えます。

(姫路藩では高須隼人が北風正造に仲裁を依頼した)

また播州大塩村(現在の姫路市)出身の神田兵右衛門もまた姫路城が官軍の攻撃から

さらされる事を防いだ恩人であります。

和田神社(神戸市兵庫区)にある神田兵右衛門の顕彰碑に下記の記述があります。

明治元年二月会計宮御用掛となり東征の出納を掌る。時に姫路藩未だ順逆をつまびらかにせず

向背決せず。岡山兵来りせまる。上下紛擾し藩家老高須隼人、薩将岩下氏と謀り以って帰順す。

上の写真は北風正造の肖像と説明文(兵庫県立歴史博物館の展示)

北風正造が姫路を救った恩人である事は下記のブログで書いています。

幕末の姫路藩の城主は酒井氏であり幕府の大老や老中を務める徳川将軍の側近であった。

当時の状況についてWikipediaの解説を引用紹介します。

幕末には藩主酒井忠績が1865年に大老となり、勤王派の制圧に力を振るったが1867年に蟄居した。

弟で次の藩主になった酒井忠惇は老中となるが、鳥羽・伏見の戦いで徳川将軍家の徳川慶喜に

随行して大坂退去にも同道したので、戊辰戦争では姫路藩は朝敵の名を受け、官軍の討伐対象とされた。

在国の家臣は1868年1月17日に無血開城して姫路城は岡山藩に占領されるが、3月7日になって

藩主忠惇の官位剥奪と入京禁止が命じられ、会津藩などと同様に慶喜の共犯者とみなされた。

慶喜が江戸城を無血開城して恭順の意を表明すると、江戸藩邸にいた忠績・忠惇もそれに従って

新政府軍に降伏した。ところが5月5日になって、忠績は江戸の大総督府に対して、酒井家は

徳川家の臣であり天皇家の臣として主家と相並ぶことを拒絶して所領没収を望むとの嘆願書を提出した。

姫路藩は、5月20日に忠惇が蟄居して分家上野伊勢崎藩酒井家から迎えた酒井忠邦に藩主の地位を譲り、

軍資金として15万両を新政府に献上することで藩存続を許されるものの、佐幕派として立場が

明確となった忠績への対応が迫られることになった。

しかし、忠邦や重臣たちの説得に忠績は応じず、蟄居中の忠惇も忠績に同調する動きを示した。

7月23日、新政府は家老の高須隼人・重臣河合屏山らに対して、忠績・忠惇の言動の背景には

彼らの側近である佐幕派の影響があるとして、彼らの処断を迫った。このため、高須らは

佐幕派の粛清に乗り出し、自害4名・永牢7名など多数の家臣が処分された。

そして9月14日に忠績が実弟忠恕(静岡藩家臣、忠惇には兄にあたる)に預けられ、忠惇も

静岡藩に身柄を移された後、明治2年(1869)9月28日に赦免されて同じく忠恕に預けられた。

こうした事情からか、明治元年11月に河合屏山の進言で諸藩に先駆けて版籍奉還の建言書を提出する.

1871年、廃藩置県が実施されると姫路藩は姫路県となり、飾磨地方の諸県と合併して飾磨県と

なるが、1876年に飾磨県は廃止されて兵庫県に合併された。

華族に列した藩主家は1887年に伯爵を受爵し、隠居の忠績と忠惇にも1889年に男爵が授けられる

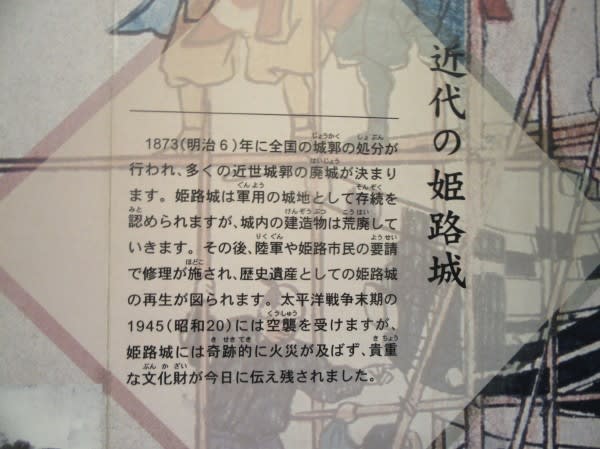

姫路城の危機2 (廃城令)

明治6年(1873)1月14日に明治政府において太政官から陸軍省に発せられた太政官達

「全国ノ城廓陣屋等存廃ヲ定メ存置ノ地所建物木石等陸軍省ニ管轄セシム」所謂

「明治維新後の廃城令」に伴い江戸時代に300藩の城または陣屋のうち陸軍により利用される

ことが決まった43の在城処分以外の城は荒廃の運命を辿った。

陸軍の「中村重遠」大佐は陸軍卿「山県有朋」にたいして、建築学的にも芸術としても価値のある

お城をどうにか保存できないかを訴えました。中村大佐の訴えを聞き入れた山県有朋は

お城の保存を決定し、1879年には陸軍の費用で姫路城と名古屋城の修理がされました。

姫路城の恩人として中村重遠が挙げられます。

姫路城の危機3(戦災)

昭和20年(1945)姫路市でも陸軍の施設があることから空襲を受けます。

姫路城は奇跡的に火災から免れ貴重な文化財が残ります。

上の写真は兵庫県立歴史博物館の常設展示の説明パネルで上述の危機2と危機3について

簡略に記述されています。

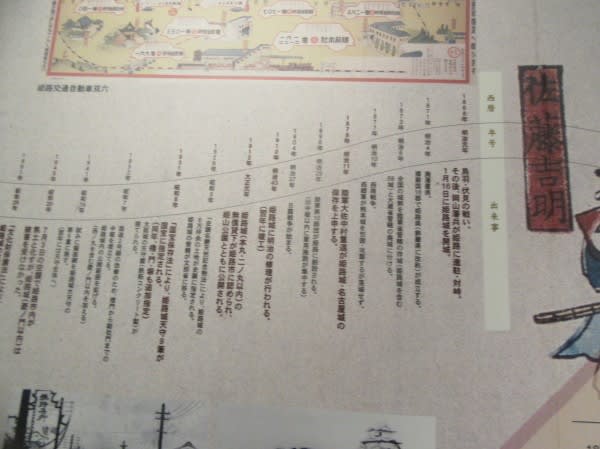

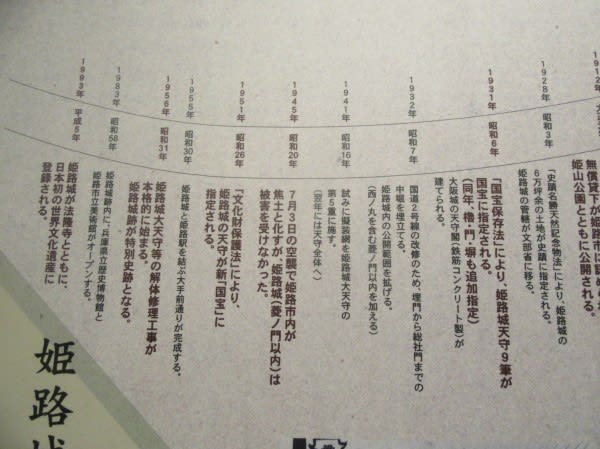

上の2枚の写真は姫路城を中心とした年譜

出典:兵庫県立歴史博物館の説明パネル

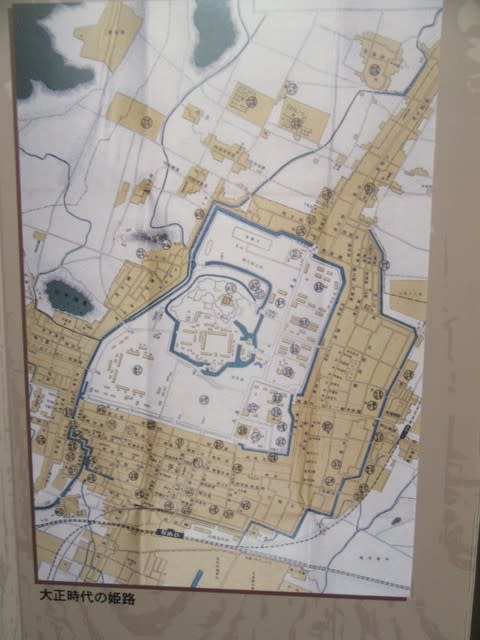

姫路城周辺の地図

上の写真は江戸時代の姫路城と周辺の地図

出典:兵庫県立歴史博物館の説明パネル

上の写真は大正時代の姫路城周辺の地図

出典:兵庫県立歴史博物館の説明パネル

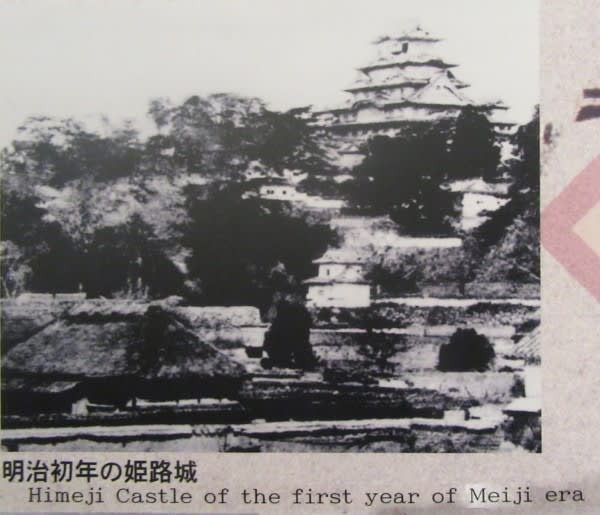

姫路城の古写真

上の写真は明治初年の姫路城の写真展示

出典:兵庫県立歴史博物館の説明パネル

上の写真は明治の修理に関する写真展示

上述の年譜にあるように明治43年(1910)から修理が始められ翌年に竣工しています。

出典:兵庫県立歴史博物館の説明パネル

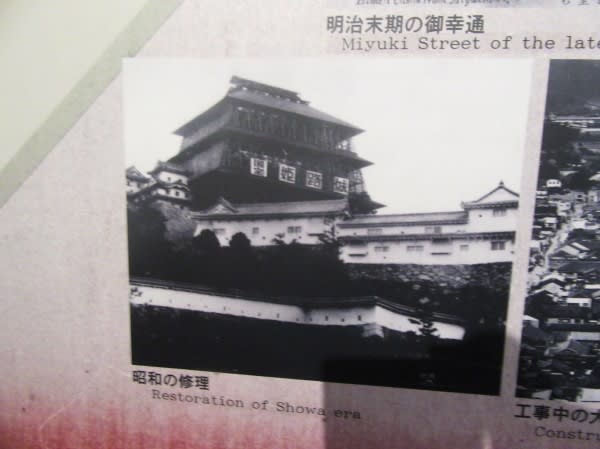

上の写真は昭和の修理に関する写真展示

出典:兵庫県立歴史博物館の説明パネル

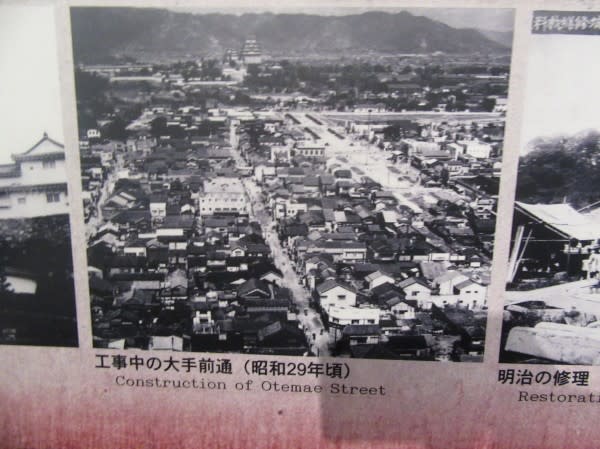

上の写真は昭和29年(1954)頃に進められた大手前通りの拡幅工事の様子です

出典:兵庫県立歴史博物館の説明パネル