納豆の行商をしながら、コツコツと発掘調査をし3万年前から1万2千年前の約1.8万年

続いたの旧石器時代が日本に存在したことを実証した在野の考古学者、相沢忠洋

(あいざわ ただひろ 1926-1989)について調べてみました。

上の写真は相澤忠洋さん(1926-1989)

日本列島に旧石器時代が存在しないと考えられている時期もあったが1946年に

相沢忠洋(あいざわただひろ)氏が群馬県の岩宿遺跡で打製石器を発見し

1949年に再調査が行われた結果旧石器時代の人類・文化の存在が確認された。

出典:NHK高校講座 2021年4月9日放送「原始社会の生活と文化」

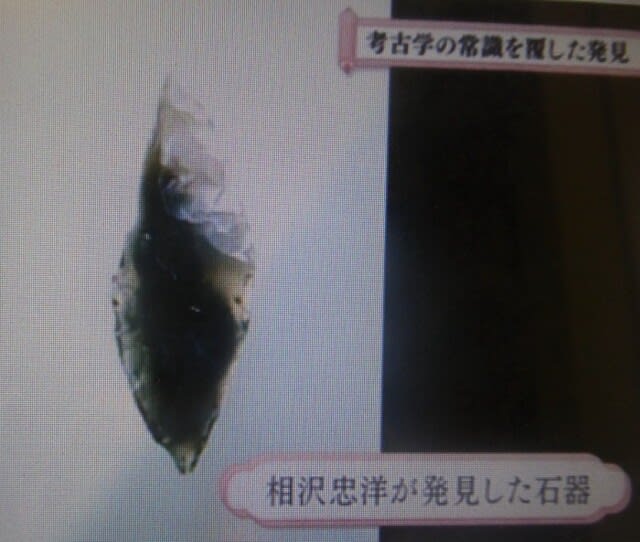

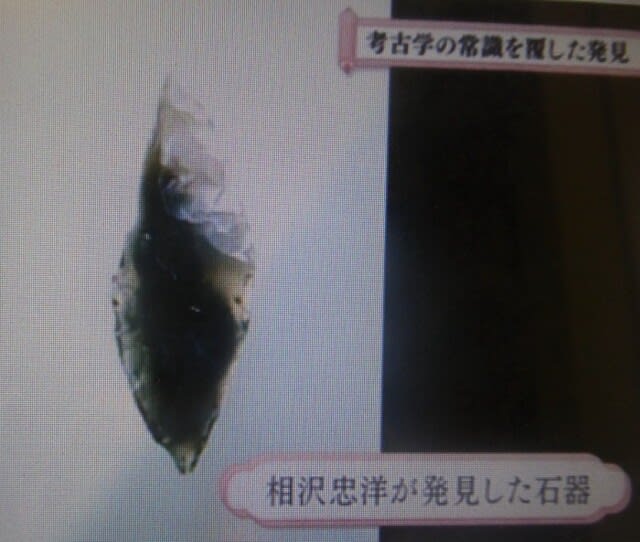

上の写真は相沢忠洋氏が岩宿遺跡で昭和24年(1949)に見つけた黒曜石の石器

出典:NHK高校講座 2021年4月9日放送「原始社会の生活と文化」

相澤忠洋は大正15年(1926)6月21日東京都羽田に生まれる。正徳小学校夜間部卒業。

昭和9年(1934)鎌倉へ移住、この時考古学に興味を持つ。両親の離婚など恵まれない

環境にあったが、考古学に対する興味をもち続け、納豆や小間物などの行商をしながら

石器の収集を続けた。1948年(昭和23)から1949年にかけて、群馬県新田郡笠懸村

(現みどり市)岩宿の切り通しの赤土の中から、黒曜石片を発見した。

これが深い地層のローム層からの出土であったことから、昭和24年(1949)明治大学

考古学研究室と共同で発掘調査し、岩宿遺跡が旧石器時代のものと判明、日本で最初の

旧石器時代遺跡の発見者となった。

Wikipediaよりこの時の様子をもう少し詳しく解説

この石器を相沢から見せられた明治大学院生芹沢長介(当時)は、同大学助教授杉原荘介

(当時)に連絡し、黒曜石製の両面調整尖頭器や小形石刃などの石器を見せた。

赤土の中から出土するという重大性に気づいて、昭和24年9月11日 - 13日、岩宿の現地で、

杉原、芹沢、岡本勇、相沢ら6人で小発掘(本調査に先立つ予備調査)が行われた。そして、

11日、降りしきる雨の中をも厭わず掘り続け、杉原の手により、卵形の旧石器が発掘された。

後に刃部磨製石斧と名付けられる。9月20日、東京に帰った杉原はこの発掘の結果を主要新聞

に発表した。

その後、同年10月2日から10日あまりにわたって、杉原を隊長とする明治大学を中心とした

発掘調査隊が岩宿遺跡の本格的な発掘を実施し、その結果、旧石器の存在が確認され、

縄文時代に先行し土器や石鏃を伴わない石器文化の存在が確実な事実となり、旧石器時代

の存在が証明されることとなった。

後に相澤忠洋が著した講談社文庫「岩宿の発見」で関東ローム層から黒曜石の破片を発見した

当時の感動した様子が綴られています。

1967年岩宿遺跡発見により吉川英治賞を受賞。著書に自伝の『岩宿の発見』などがある。

以下、Wikipediaより年譜方式でその他の事績を記載していきます。

1955年(昭和30年)、結婚。

1961年(昭和36年)、群馬県から表彰を受章。

1972年(昭和47年)、宇都宮大学で講師を務める。

1973年(昭和48年)、妻死去。

1977年(昭和52年)、相沢千恵子(後の相沢忠洋記念館館長)と再婚。

1989年(平成元年)、5月22日死去。墓は桐生市薬王寺。勲五等瑞宝章を授与される。

笠懸村より名誉村民第一号の称号贈呈。

1991年(平成3年)、相沢忠洋記念館が開館。

相澤忠洋記念館の公式サイト:相澤忠洋について | 相澤忠洋記念館公式ホームページ (aizawa-tadahiro.com)

在野の考古学研究者を対象にした相沢忠洋賞が創設される。

1992年(平成4年)、相澤忠洋記念館後援会の設立。

在野の考古学者・相沢忠洋の妻が伝える岩宿への道

旧石器時代の遺跡や生活

世界レベルで旧石器時代を概観すると

旧石器時代前期(400万~20万年前) 12万5千人

旧石器時代中期(20万~4万年前) 100~120万人

旧石器時代後期(4万~1万3千年前) 220~300万人

日本の人口は1万3千年前の縄文草創期で約2万人と言われているが旧石器時代では

寒冷期が長かったので人口1万人以下であろうと推測する。

日常生活は10人前後の小集団で生活しており、住居は移動に便利なテント式小屋

や洞穴や岩陰での夜営生活であったと考えられています。

日本においては樺太と北海道が陸続きになっており気候は現在より寒冷でナウマンゾウや

ヘラジカ、オオツノジカ等の大型の動物を追って狩猟生活をしていた。

石器時代の遺跡は現在のところ、全国で約5,000箇所の遺跡が確認されています。

旧石器時代で現在最古とされるのは金取遺跡(岩手県宮守村)で中期石器時代で

約8万年前~3万8千年前と鑑定されています。

上の写真は兵庫県立考古博物館の展示でナウマンゾウの狩猟の場面です。撮影:2021-7-4

上の写真は同じく兵庫県立考古博物館の展示でナウマンゾウの狩猟の解説

上の2枚の写真も兵庫県立考古博物館の展示で石器について年代別に整理したものです

上の写真は神戸市垂水区東石ケ谷遺跡から発掘されたナイフ形石器です。

出典:神戸市埋蔵文化財センター平成24年(2012) 春季企画展「古代の神戸」

約2万年前のものと鑑定されているそうです。

このことから少なくとも2万年前に神戸に古代人が住んでいたと考えられます。

神戸市内では他に灘区の桜ヶ丘B地点遺跡でもナイフ形石器が見つかっています。

旧石器時代の主な遺跡を列挙しておきます(除く岩宿遺跡、明石人、金取遺跡)

置戸安住遺跡(北海道)

白滝遺跡群(北海道)

樽岸遺跡(北海道)

野尻湖立ケ鼻遺跡(長野県)

茶臼山・上ニ平遺跡(長野県)

葛生人(群馬県)

茂呂遺跡(東京都)

月見野遺跡群(神奈川県)

浜北人(静岡県)

牛川人(愛知県)

国府遺跡(大阪府)

早水台遺跡(大分県)

聖岳人(大分県)

神戸市における旧石器時代の遺跡を列記する

-北区の神出町の遺跡

-垂水区の大歳山遺跡

-垂水区東石ケ谷遺跡

-垂水区境川遺跡

-垂水区鉢伏山遺跡

-灘区の滝の奥遺跡

-兵庫区会下山遺跡

上記の遺跡の数から現在の神戸市域の人口は100人程度か?