2023年10月4日(水)、城下町「丹波篠山」を散策してきました。

今回はその第4回で平尾竹霞 誕生之地碑をテーマに書いていきます。

丹波篠山へは2011年10月30日に「丹波の王墓、雲部車塚古墳の謎にせまる」という

シンポジウムがあり訪問しており、今回が2回目の訪問です。

城下町「丹波篠山」散策記のIndex

平尾竹霞(南画家) 誕生之地碑

上の写真は南画家 平尾竹霞の誕生之地碑です。

設置場所は多谷畳・敷物店(丹波篠山市河原町130)の隣地

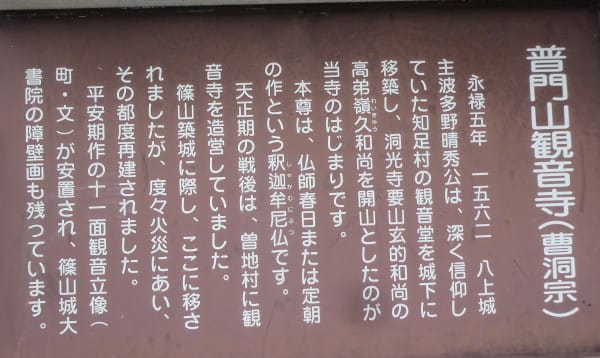

現地説明板

説明版の要旨(一部加筆)を転記しておきます。

平尾竹霞(ひらおちくか)は安政3年(1856)3月28日、丹波篠山城下河原町の

王地山焼の陶画士平尾惣左衛門( そうざえもん)(画号竹郭)の長男として生まれ、

本名を織之助(おりのすけ)といい、竹霞はその雅号である。

幼少の頃から篠山藩学者渡辺弗措に漢書を学び、明治4年(1871)16歳で画家を志し

京都に出て日本画家(円山四条派)塩川文麟に、次いで南画家の田能村直入

(たのむらちょくにゅう)に師事し画業の研鑽に努めました。

次第に自らの画風を培い作品を発表 斯界に注目されるようになった

特に「嵐峡(らんきょう)12景」は皇室献納の栄誉に浴している

一方では、直入とともに京都府画学校(現京都市立芸術大学)開校

日本南画協会設立等に尽力、南画の新興と発展に寄与し京都画壇の重鎮と称せられたが

昭和14年(1939)7月27日 84歳を一期に京都で病没した。

今年 生誕150年に当たり顕彰のため ここ生家跡に記念碑を建立する

平成18年(2006)3月26日

平尾竹霞顕彰会

協賛 篠山文華学会

代表作「嵐峡十二景」について

保津峡の移りゆく風景を描いた作品です。

京都保津川の保津峡に3年間分け入り、四季に変わりゆく姿を画帳に収めた労作でした。

京都保津川の保津峡に3年間分け入り、四季に変わりゆく姿を画帳に収めた労作でした。

高風閣について

京都三条に高風閣(こうふうかく)という茶屋を建て、文人墨客と広く交わりました。

王地山焼について

王地山焼は、江戸時代中ごろの文化文政期(1804~1830)、当時の篠山藩主であった

青山忠裕(あおやまただやす)が王地山の地に築いた藩窯です。

丹波篠山で最も有名な篠山城跡大書院と丹波焼

丹波篠山で最も有名な篠山城跡大書院と丹波焼