2023年10月4日(水)、城下町「丹波篠山」を散策してきました。

今回はその第11回で国指定史跡「篠山城」をテーマに書いていきます。

丹波篠山へは2011年10月30日に「丹波の王墓、雲部車塚古墳の謎にせまる」という

シンポジウムがあり訪問しており、今回が2回目の訪問です。

城下町「丹波篠山」散策記のIndex

第1回 城下町「丹波篠山」散策記 on 2023-10-4 その1 JR福知山線 篠山口駅の観光案内掲示物など - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第2回 城下町「丹波篠山」散策記 on 2023-10-4 その2 河原町妻入商家群 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第3回 城下町「丹波篠山」散策記 on 2023-10-4 その3 普門山 観音寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第4回 城下町「丹波篠山」散策記 on 2023-10-4 その4 平尾竹霞 誕生之地碑 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

今回はその第11回で国指定史跡「篠山城」をテーマに書いていきます。

丹波篠山へは2011年10月30日に「丹波の王墓、雲部車塚古墳の謎にせまる」という

シンポジウムがあり訪問しており、今回が2回目の訪問です。

城下町「丹波篠山」散策記のIndex

第1回 城下町「丹波篠山」散策記 on 2023-10-4 その1 JR福知山線 篠山口駅の観光案内掲示物など - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第2回 城下町「丹波篠山」散策記 on 2023-10-4 その2 河原町妻入商家群 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第3回 城下町「丹波篠山」散策記 on 2023-10-4 その3 普門山 観音寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第4回 城下町「丹波篠山」散策記 on 2023-10-4 その4 平尾竹霞 誕生之地碑 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

大坂城の豊臣秀頼の存在を警戒する徳川家康は、慶長14年(1609)、

浅野幸長・蜂須賀至鎮・加藤嘉明・ 福島正則ら20諸侯の豊臣恩顧の大名を動員して

新たに篠山城を築かせました。篠山城は山陰道の要衝であり、山陽道の姫路城

とともに防衛の拠点として重要視された。約半年で完成させたと伝わる。

普請総奉行は池田輝政、縄張りは藤堂高虎が担当した。

初代城主は家康の実子といわれる松平康重が八上城から移り松平三家8代と青山6代と

いずれも徳川譜代の有力大名に引き継がれた。

篠山城大書院の基本情報

住所:丹波篠山市北新町2−3 TEL:079-552-4500

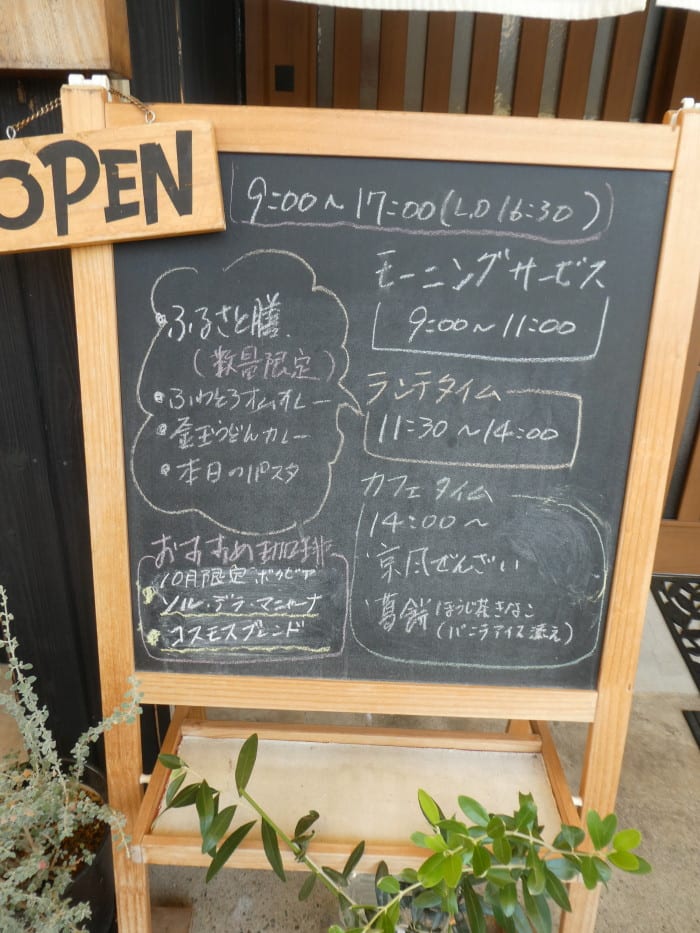

開館時間:9:00~17:00 定休日:月曜日、年末年始

入館料:大人400円、大学・高校生200円、中学・小学生100円

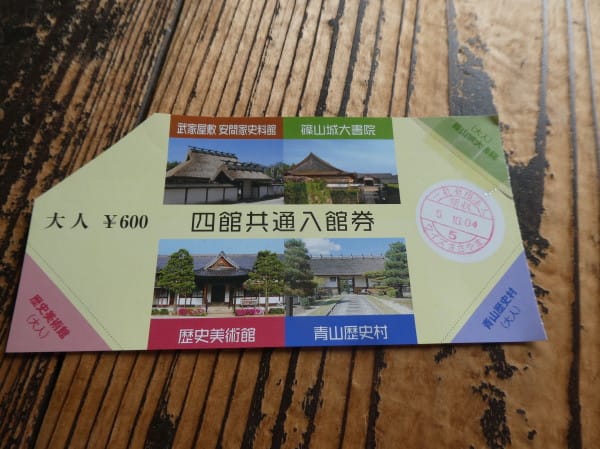

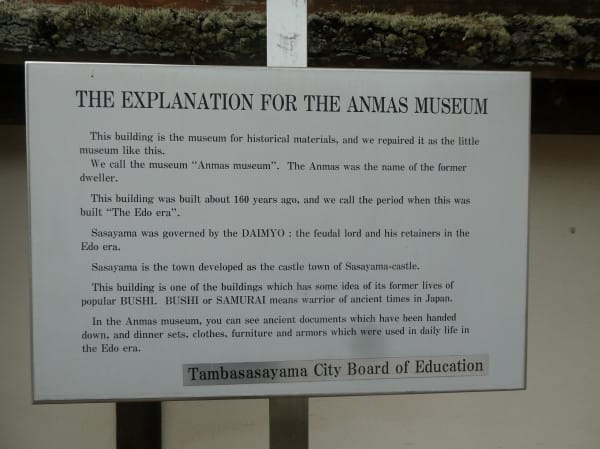

4館(篠山大書院、武家屋敷安間家史料館、歴史美術館、青山歴史村)共通券

大人600円、大学・高校生300円、中学・小学生150円

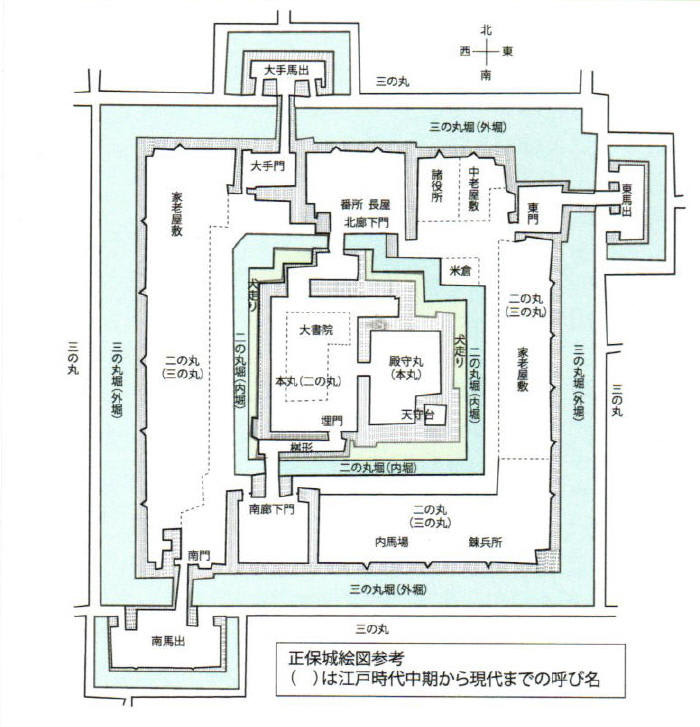

篠山城全体像

上の写真は大書院に展示の「篠山城」の模型

上の写真は明治2年(1869)当時の城下町絵図 北が下になっていますので注意

上の写真は篠山城の全体平面図

出典:丹波篠山のあゆみー古代から令和までー第三版(2023年9月30日)Page12

上の写真は篠山城大書院のリーフレットに掲載の篠山城跡の現況平面図

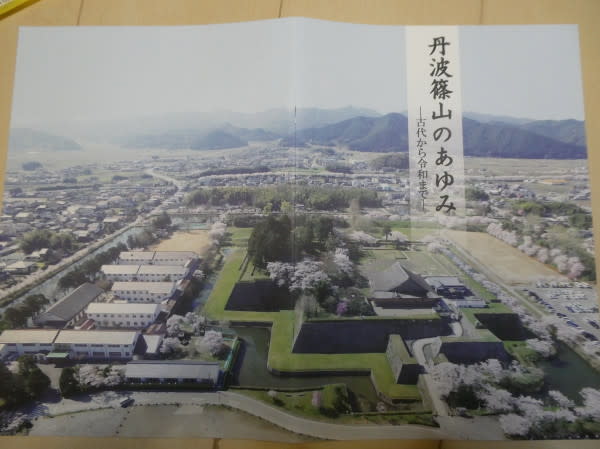

上の写真は篠山城跡の航空写真 大書院の全景が判ります。

上の写真は丹波篠山のあゆみー古代から令和までー第三版(2023年9月30日)の表紙

全体の概要が判る航空写真です。

大書院

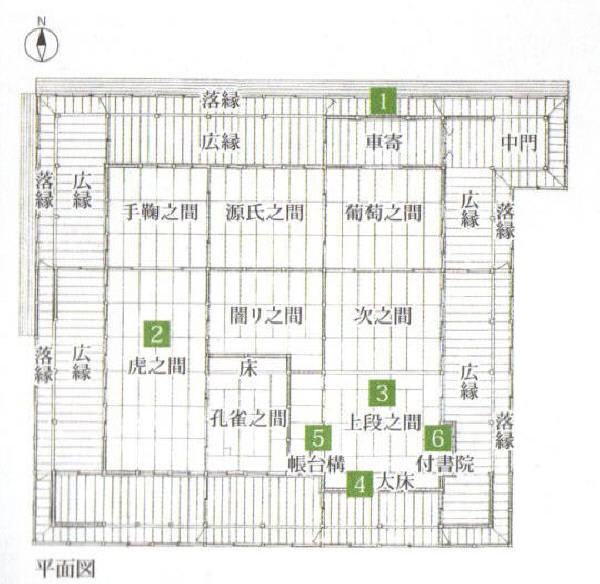

上の写真は大書院の平面図

出典:篠山城大書院のリーフレット

大書院は慶長14年(1609)の篠山城築城と同時に建てられました。

昭和19年(1944)1月6日夜焼失してしまいましたが、篠山市民の熱い願いと

尊い寄付によって平成12年(2000)3月再建されました。

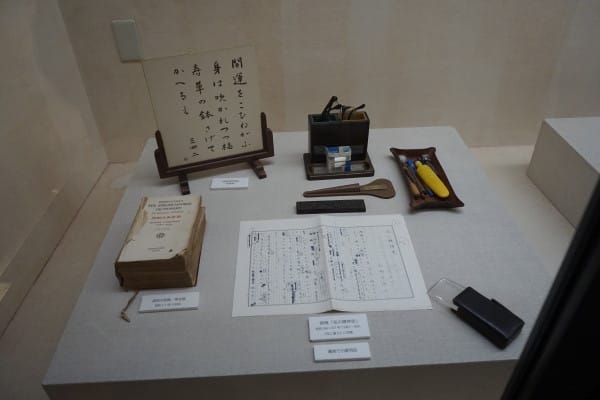

篠山城に関する貴重な資料が展示されています。

丹波篠山を訪れる観光客にとって必見の観光スポットです。

上の写真は篠山城跡大書院への入口です。

上の写真は大書院の建物への入口です。

上の写真は篠山城大書院孔雀の間

上の写真は大書院で最も格式の高い部屋。上段の間、付書院、大床、帳台構などを

備えた正規の書院造り

上の写真は大書院の模型(縮尺は1/10)と鬼瓦などの展示

石垣と堀

上の写真は西側の内堀(二の丸堀)

上の写真は北西隅の内堀

上の写真は南東隅から観た外堀 外堀の最大幅は45mと、城の規模に対して破格の広幅である。

2011年10月30日に訪問時は蓮が植えられていなかった。

上の写真は北側の外堀(三の丸堀)市役所の建物が見えています。

ここでは9月16日から10月29日 観光手漕ぎボートが30分500円で貸出されていました。

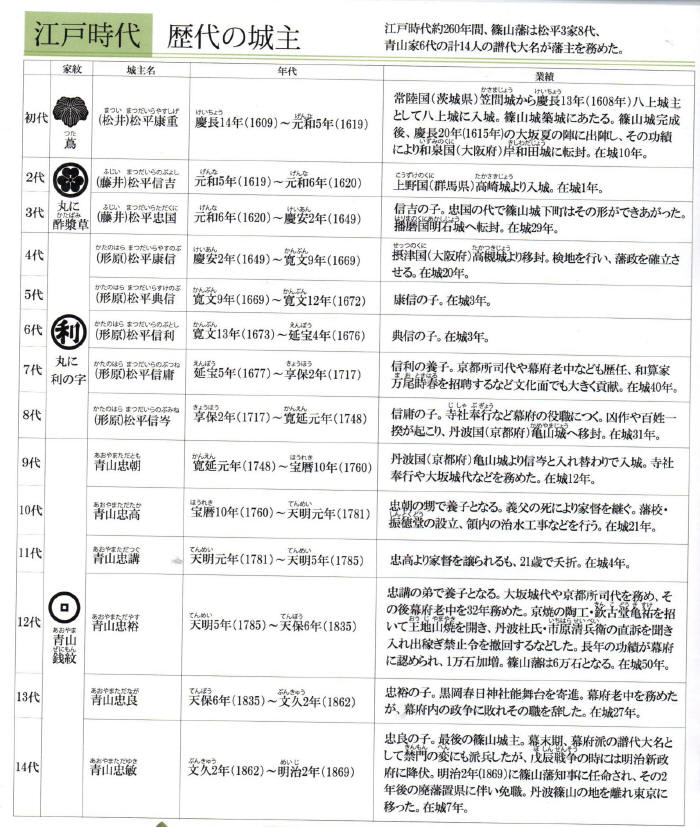

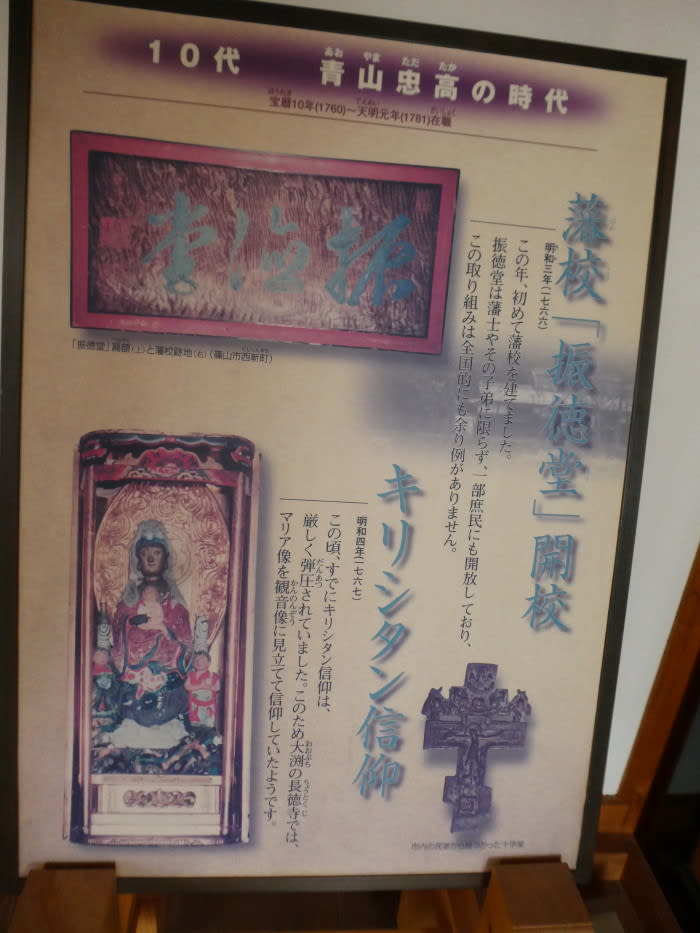

歴代城主

上の写真は江戸時代「篠山城」の城主のリストです。

出典:丹波篠山のあゆみー古代から令和までー第三版(2023年9月30日)Page14

名君と言われた12代(青山家第4代)の青山忠裕(ただやす)について

もう少し詳しく書いていきます。

藩主在位:天明5年(1785)~天保6年(1835) 在位50年

生没:明和2年(1765)5月8日~天保7年(1836)3月27日没

寛延元年(1748)丹波亀山より青山忠朝(ただとも)が5万石で篠山城に入封し、

篠山城は青山家が6代にわたり続き明治を迎えた。

青山忠裕は幸運な星の下に生まれた男だった。藩主青山忠講(ただつぐ)が病死して、

部屋住の三男坊の忠裕に藩主の座が転びこむ。この青山家は才覚に関係なく、

幕閣の一員寺社奉行が約束された家柄である。

父親は篠山藩青山家2代藩主(通算10代)青山忠高(ただたか)。

青山忠裕が寺社奉行に拝命された時の将軍は50年も治世した第11代、徳川家斉だった。

家斉は学問好きで庶民の暮らし向きに耳を傾ける青山忠裕を重用し、忠裕は寺社奉行→若年寄

→大坂城代→京都所司代→老中と出世していった。

青山家で老中を勤めたのは青山忠裕と青山家祖の青山忠俊(ただとし)の2人で

篠山城内の青山神社に祀られています。

老中に起用されて30年以上勤め、文化文政期の幕閣の中心人物として活躍した。

老中在任中、相馬大作事件の裁判や、桑名藩、忍藩、白河藩の三方領知替えなどを担当した記録がある。

老中職が長かったため在地より江戸での生活が長かった。

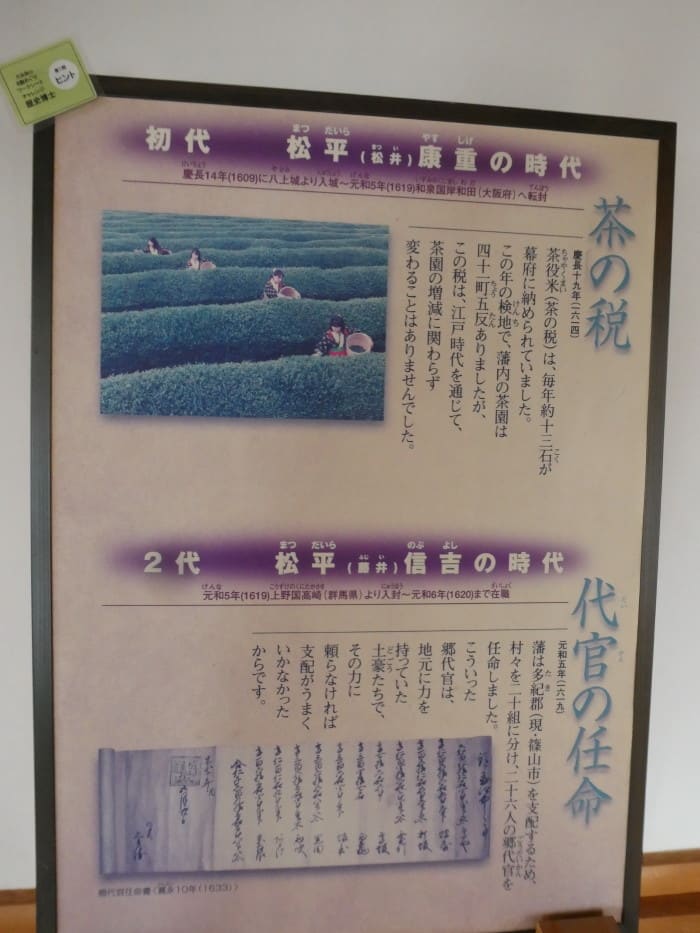

文政元年(1818)、藩領の王地山に、京焼の陶工欽古堂亀祐を招いて窯を開かせる。

また、内政面では地元で義民とされる市原村の清兵衛ら農民の直訴を受け、農民が

副業として冬季に灘など摂津国方面に杜氏として出稼ぎすることを認めた。

また、丹波茶の専売、立杭焼の専売などきっちりと領民の要望に応えた。

文政10年(1827)5月7日、長年の幕政での功績により、遠江国に1万石を加増された。

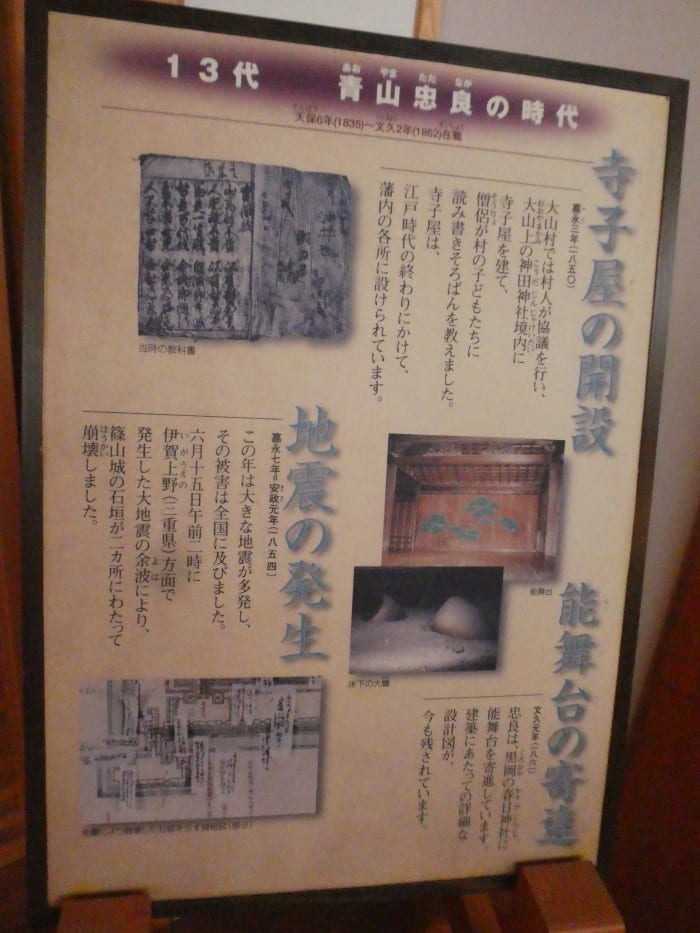

天保6年(1835)に老中を辞任。隠居し家督を四男の忠良(ただなが)に譲る。

文政10年(1827)5月7日、長年の幕政での功績により、遠江国に1万石を加増された。

天保6年(1835)に老中を辞任。隠居し家督を四男の忠良(ただなが)に譲る。

天保7年(1836)3月27日 に没した。

墓所は東海寺(東京都品川区北品川3-11-9) 見龍院殿従四位下侍従前野州大守雲岫宗興大居士 の銘

墓所は東海寺(東京都品川区北品川3-11-9) 見龍院殿従四位下侍従前野州大守雲岫宗興大居士 の銘

日本100名城スタンプ

日本百名城のNo.57として選ばれています。

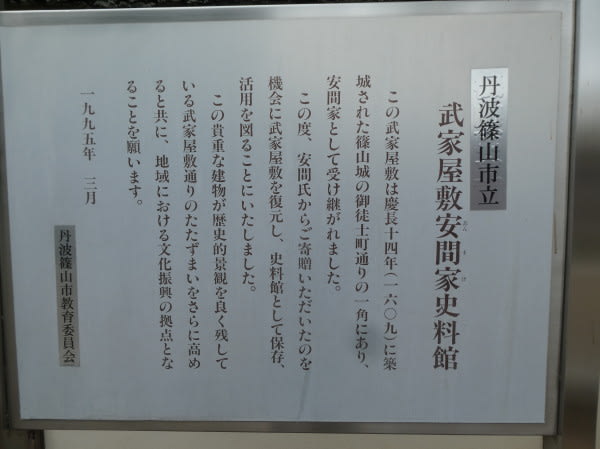

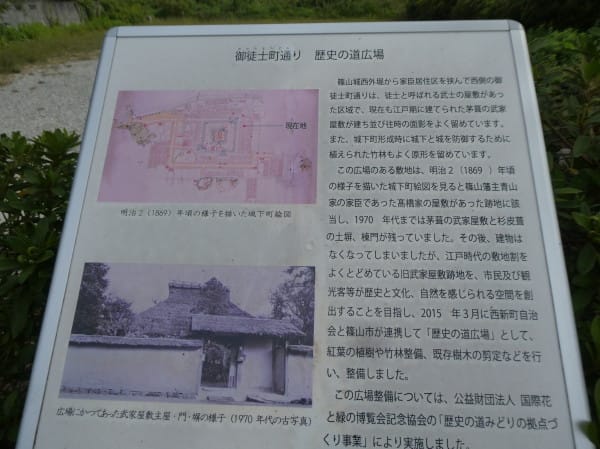

上の写真は江戸時代の古地図における安間家の位置を示しました。

上の写真は江戸時代の古地図における安間家の位置を示しました。