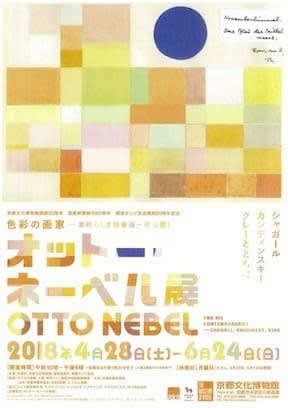

★色彩の画家 オットー・ネーベル展 シャガール、カンディンスキー、クレーとともに

京都文化博物館

オットー・ネーベルの絵を観に行きました。

《知られざる画家》との肩書ですが、

僕も名前は知りませんでした。

ポスターの絵を観る限り、

《クレーに近いなぁ》という印象。

●ネーベルの肖像写真 1937年 (オットー・ネーベル財団提供)

会場の中は、若い人が多いということには、驚きでした。

《前衛的》、《現代的》絵画思考ということでしょうか?

シャガール、カンディンスキー、クレーの作品に出会えるというのも魅力でしょうか?

若い頃は、建築家および舞台俳優を目指していたという。

彼の思考スタイルが作品によく現れています。

感情に流されず、構築的であり、表現的です。

バウハウスでとともに学んだということで、

クレーやカンディンスキーの作品との融和性がみられます。

時に、誰の作品かわからないという類似性がみられます。

しかし、オットー・ネーベルは自分の信念を強く持っていたこともよくわかります。

独自の作画スタイルを追求しています。

作家としての強さを最後まで持ち続けていたことが理解できます。

勇気づけられる展覧会でした。

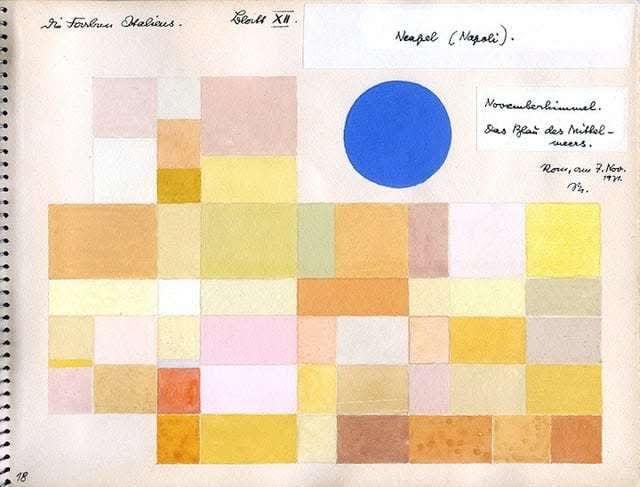

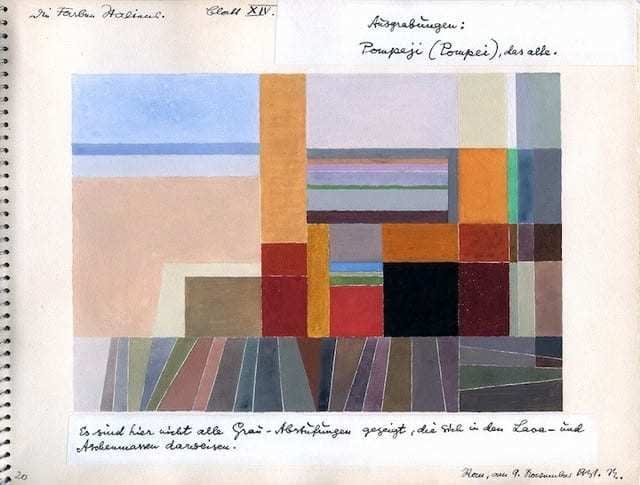

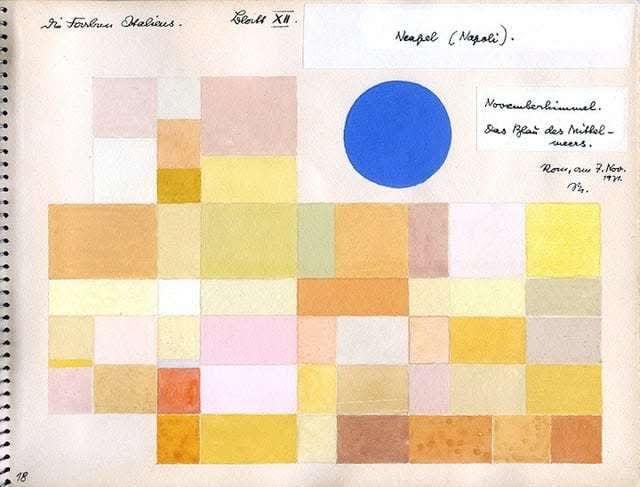

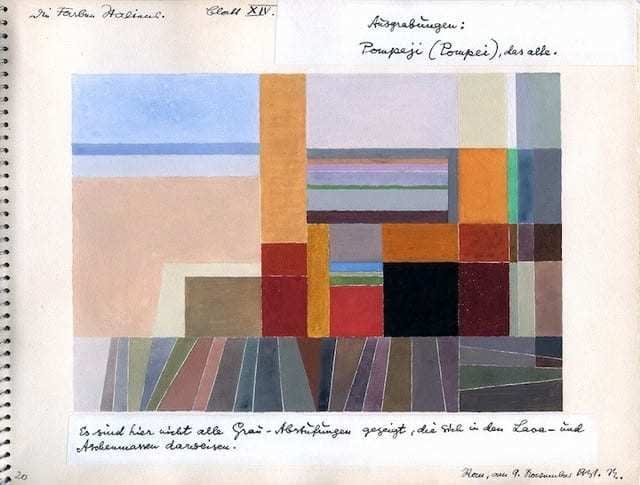

●オットー・ネーベル『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』より、1931年、インク、グアッシュ・紙、 オットー・ネーベル財団

彼は、独自に色彩の追求をしています。

『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』は魅力的でした。

1931年にイタリアを旅した際に

都市や町の景観を、視覚感覚によって色や形で表現した色彩の実験帳です。

観る者は、解き放たれた感覚を味わいます。

学ぶ者には、多くの示唆を与えてくれます。

かつて、僕も同じようなことに挑戦していたことがあり、

とても興味深い展示でした。