(「実話web」より転載)

宮崎学氏(1945-2022)については、その死後も様々な評価・評論がなされている。思索者、体制批判者として彼がどれだけ世界や社会を透徹して見ていたのかは問題があるが、一つだけ感心して彼の文章を読んだ記憶がある。その著「突破者外伝」(祥伝社2014年)において次のようなことを述べている(p216)。

「最近、農村や一部の都市でもクマが出没して問題になってるが、この原因の一つは村や町内で結界を作っていた放し飼いのイヌがいなくなったためである。昔は犬は放し飼いが基本で、これらが習性から自然に集団化して縄張りをもち、集落の周辺に現れる野生動物を追いかけた。クマよりずっと小さくて弱いイヌも集団になると強い。日本のようにイヌの放し飼いを禁止している国家もめずらしい。イヌが人を噛む、吠えてうるさい、糞で道路が汚れるなどの小市民的な理由から、農村部でも都市でもイヌの放し飼いをやめるようになった。その結果、シカ、クマ、イノシシなどの野外動物がそこに進出してきた」

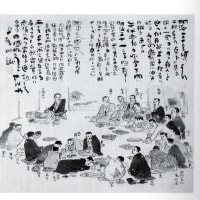

筆者も比叡山延暦寺のお坊さんに同じようなことを聞いたことがある。昔は、叡山にはかなりの野犬がいて、彼らのお陰でシカやイノシシが畑に入り込まなかったそうである。さらに個人的な思い出を述べると、昭和20年代には都市でも犬は放し飼いで、幼稚園に通う道すがら町の辻々にボス犬がいて、これと闘いながらの通園だった。また、1970年代ごろでも京都市内の某大学の植物園内に夜な夜な野犬が集まってきて、夜中に園内で作業をする人を取り囲んだりしていた。日本では大昔から人と犬は密着して暮らしてきたし、そのような記録がある。そもそもホモ・サピエンスが栄えてネアンデルタール人が滅びた原因の一つがイヌとの共生の有無だったという説もある。

暴力団対策法で新宿のヤクザ(町内の犬)が取り締まれて、いなったくなったので、”本物の犯罪者”である中国マフィア(熊)が縄張りに入り込んで来たという。社会でも身体でも無菌状態にすると、かえって脆弱になるという理屈に、どれだけの根拠があるかわからないが、宮崎氏の主張はなんとなくエコロジカルで合理的なものと思えた。

ところで、須田慎一郎氏がYutubeで語る宮崎氏の「追悼番組」(追悼 宮崎学さんから学んだこと - YouTube)にはかなりやばい話がでてくる。ホテルのロビーで宮崎氏が須田氏を恐喝し、いう事を聞かないので、ちゃぶ台返しをしたというのだ。これはチンピラヤクザの常とう手段で、ここでは町の野良犬を演じていた。”権力と戦うアウトロー”のはずが、チンピラヤクザの裏の顔を持っていたのである。それが魅力といえば魅力だったかもしれないが、こんな事で論客宮崎が”しのぎ”をしていたとは情けない。

(注1:「宮崎学」をインターネット検索していると写真家の宮崎学(みやざきがく)氏とかぶる。この人は長野県出身で、社会的視点にたって自然と人間をテーマに活動しているまじめな報道写真家である)こっちの宮崎氏の著「イマドキの野生生物」(農文協2012)には、ツキノワグマの生態の話がでてくる。森林構造の変化により、その活動分布が変化してきたという。

(注2:「ヒトとイヌの共生」から「人と犬の共生」への進化的考察が今後のテーマである。犬が街にいない社会がどのようになるのか? また人が減少すると犬はどのようになるのか文化動物学的考察の展開が期待できる。各民族におけるその形態と変遷を比較生態的に考究する必要がある。林良博の「日本から犬がいなくなる日 時事通信社 2023)も参考になるが、文化史的考察は希薄である。

追記(2023/07/17)

人と犬の「共生」を破壊したのは、明治政府であることをアーロン・スキャブランドが「犬の帝国-幕末日本から現代まで」(岩波書店、2009)で書いている。鑑札のない犬に懸賞金をつけて始末させた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます