京大の臍、百万遍の思い出

京都大学に入学した頃は、日本は高度成長期の真っただ中にあった。西陣の織物問屋の二階に下宿したので、千本から百万遍経由の市電①番で毎日、吉田の教養部に通った。

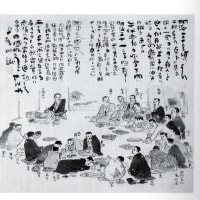

当時の教養部の南キャンパスには、まだ旧制三高の残り香が至る所に漂っており、古色蒼然たる新徳館、尚賢館などの木造の建物が構内に残っていた。入学後、剣道部に入り、授業が終わると、キャンバスの少し南にある武道場に通って練習した。練習が終わると、大抵、皆で百万遍のレストラン「円居」(まどい)で食事をとった。当時、円居ではご飯が食べ放題だったので、ソースだけで、おひつを一個、空にする豪の者がいた。円居は歴史の荒波の中で、頑張っていたが、最近廃業したようである。

百万遍は京都の今出川と東大路の交差点である。当時、東南角は京都大学、西南角は第一勧銀(現在はドラッグストアー)、西北角は本屋(平和堂)とパチンコ屋(モナコ)、北東角は岩崎宝石店があった。

学部に進学した。当時、化学教室は北部構内の理学部1号館にあったが、百万遍の北門のそばに、微生物実験室などのある赤レンガの分館がまだ残されていた。そこで酵母の培養実験などをおこなった。分館には半地下、一階、二階と屋根裏部屋があり、その中庭には花壇と藤棚、バレーコートがあった。屋根裏部屋には慎ましやかな天窓が付いており、「ゲーテの部屋」と呼ばれていた。フェルーメルの絵に出てきそうな、その優雅な部屋の片隅には、奇妙な形をした古典的なガラスの実験器具がいくつも並べられており、薄明かりの中で魔法の様に輝いていたのを記憶している。

しかし、大学院の途中で、この美しい赤レンガ棟は取り壊される運命となり、立ち退く前に、皆で不要になった有機溶媒をドラム缶にボンボン掘り込み、中庭で燃やした。今では、いや当時も、許されなかったことだったがいい加減な時代だった。ところが、予想外に炎と黒煙が高々と舞い上がり、そうこうしているうちに、そばの門衛所から守衛が消化器を抱えて飛んできて、消すの、消さないので一悶着があった。この赤レンガの建物はなくなり石油化学の建物になっている。

このドタバタな引っ越しが終わり、全員、北部構内に移った。大学院では、主として酵母のステロール代謝の研究を行った。その頃は、医化学第2講座の沼正作先生が、動物の脂肪酸代謝の研究を精力的に展開されていた頃で、時々そのセミナーにも参加した。当時は、またボーリングブームの最盛期で、夜になると実験の合間に、実験がうまくいったといっては、あるいはうまくいかなかったといっては、研究室の仲間と百万遍のおでん屋(「雪野屋」)などにでかけ、遅くまでワイワイといろんなことを議論した。

これ以外にも百万遍にまつわる筆者の遍歴は、「学士堂」・「カルチェラタン (1969)」・「モナコ」(パチンコ屋)・「吉岡書店」・「京科社」・「進々堂」などいろいろあった。さらに退職後はパスツールビルの5階にあった健康関係の財団法人の研究員として働いたこともある。ここは「ワガ人生の活性中心」みたいな場所でもある。

いまでもこの付近を少し歩くと、裏道に古い木造の家屋が残っており、まことに懐かしい。

。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます