今日は音楽の授業です(* ̄▽ ̄)ノ~~ ♪

金管楽器がどうやって音階を吹くことができるのかをご説明します。

これは私の楽器。

丸いロータリーが3つあるのがわかると思います。

トランペットなど他の金管楽器も原理そのものは同じです。

なお、この形状(システム)にはピストン方式とロータリー方式の2種類があります。

ホルンの場合は一部の例外を除いてロータリーが採用されています。

それに対し、ピストンホルンは一部のフランスのもの以外使われなくなっています。

これはその貴重なピストンホルン

フランスのセルマーです。

ただ、このバルブシステム形状はいわゆるメカニカルな機構の違いであり、楽器が音を奏でる根本とは直接関係ありません。

まず、今回はもっともシンプルな形状のナチュラルホルンについて簡単に説明します。

ナチュラルホルンとは

これです

いわゆるバルブシステムが全くないシンプルなもの

どうなっているかというと、単純に一本の金属の管をぐるぐるとまわしているだけなのです。

その長さによって基本の調(キー)が決まります。

ピアノのドは実音でCなのですが、日本語ではハといいます。

ドレミファソラシド(イタリア語)

C D E F G A H C(ドイツ語)

ハニホヘトイロハ(日本語)

それでピアノのドから始まる音階をハ長調といいます。

ドイツ語でC-dur、英語ならC-majorと言います・

分かりやすくするために、ナチュラルホルンがハ長調の長さのものとして説明します。

要は「ブー♪」と吹いた時に出る基音がピアノのドになる管の長さのホルンということです。

このハ長調のナチュラルホルンが出せる音というのは自然界の法則により決まっています。

これが自然倍音です。

アルプスのイメージにぴったりのアルペンホルンがありますよね。

画像お借りしてます

この、一本の木をくり貫いただけの楽器でも、決まった音の配列で様々な音を出すことができます。

物理的な原理はこうなります。

波の法則というのを皆さん習われたかと思いますが、この波一つのものが物理的な最低音となります。

この音がピアノのドの場合、ハ長調になるわけです。

そして、管の長さは決まっていますので、その中で出来る波の数は当然1、2、3、4、5、6、7、8、9・・と増えていきます。

それぞれ第一倍音、第二倍音・・・と呼びます。

理論上は無限です。

が、もちろん人間には限界があります。

そして、その限界点は人によって違います(^_^.)

先ほどの倍音を表す波の数をもう一度イメージしてください。

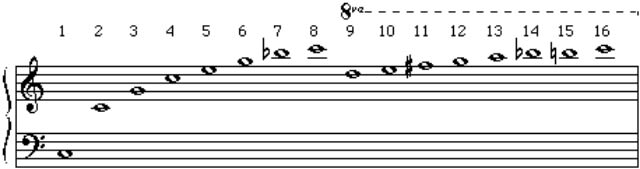

これを楽譜に表すとこうなるのです。

どうですか?

イメージできますでしょうか。

1.) 一番最低音のド

2.) 次はオクターブ上のド

3.) その上のソ

4.) さらに上のド(ここで最低音から2オクターブ)

5.) 次はミ

6.) その上のソ

7.) シの♭(ただし若干低め)

8.) ド(ここで最低音から3オクターブ)

そしてどんどんつながり4オクターブ上の上限に到達します。

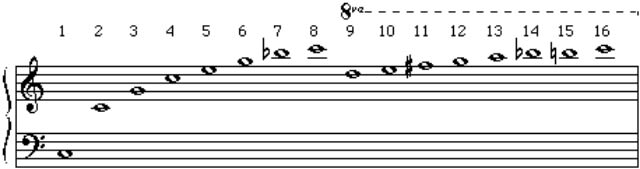

これをピアノの鍵盤に表してみると

こんな風になります。

上の写真の私が手にしているナチュラルホルンでも、あるいはアルペンホルンでもまったく同じように、こういう自然倍音を出すことができます。

以下、次回(^^)

金管楽器がどうやって音階を吹くことができるのかをご説明します。

これは私の楽器。

丸いロータリーが3つあるのがわかると思います。

トランペットなど他の金管楽器も原理そのものは同じです。

なお、この形状(システム)にはピストン方式とロータリー方式の2種類があります。

ホルンの場合は一部の例外を除いてロータリーが採用されています。

それに対し、ピストンホルンは一部のフランスのもの以外使われなくなっています。

これはその貴重なピストンホルン

フランスのセルマーです。

ただ、このバルブシステム形状はいわゆるメカニカルな機構の違いであり、楽器が音を奏でる根本とは直接関係ありません。

まず、今回はもっともシンプルな形状のナチュラルホルンについて簡単に説明します。

ナチュラルホルンとは

これです

いわゆるバルブシステムが全くないシンプルなもの

どうなっているかというと、単純に一本の金属の管をぐるぐるとまわしているだけなのです。

その長さによって基本の調(キー)が決まります。

ピアノのドは実音でCなのですが、日本語ではハといいます。

ドレミファソラシド(イタリア語)

C D E F G A H C(ドイツ語)

ハニホヘトイロハ(日本語)

それでピアノのドから始まる音階をハ長調といいます。

ドイツ語でC-dur、英語ならC-majorと言います・

分かりやすくするために、ナチュラルホルンがハ長調の長さのものとして説明します。

要は「ブー♪」と吹いた時に出る基音がピアノのドになる管の長さのホルンということです。

このハ長調のナチュラルホルンが出せる音というのは自然界の法則により決まっています。

これが自然倍音です。

アルプスのイメージにぴったりのアルペンホルンがありますよね。

画像お借りしてます

この、一本の木をくり貫いただけの楽器でも、決まった音の配列で様々な音を出すことができます。

物理的な原理はこうなります。

波の法則というのを皆さん習われたかと思いますが、この波一つのものが物理的な最低音となります。

この音がピアノのドの場合、ハ長調になるわけです。

そして、管の長さは決まっていますので、その中で出来る波の数は当然1、2、3、4、5、6、7、8、9・・と増えていきます。

それぞれ第一倍音、第二倍音・・・と呼びます。

理論上は無限です。

が、もちろん人間には限界があります。

そして、その限界点は人によって違います(^_^.)

先ほどの倍音を表す波の数をもう一度イメージしてください。

これを楽譜に表すとこうなるのです。

どうですか?

イメージできますでしょうか。

1.) 一番最低音のド

2.) 次はオクターブ上のド

3.) その上のソ

4.) さらに上のド(ここで最低音から2オクターブ)

5.) 次はミ

6.) その上のソ

7.) シの♭(ただし若干低め)

8.) ド(ここで最低音から3オクターブ)

そしてどんどんつながり4オクターブ上の上限に到達します。

これをピアノの鍵盤に表してみると

こんな風になります。

上の写真の私が手にしているナチュラルホルンでも、あるいはアルペンホルンでもまったく同じように、こういう自然倍音を出すことができます。

以下、次回(^^)

進軍ラッパは、真ん中のGとCとEって事ですね。

すごいポイントですね!そのとおりです。すぐそう理解できる方はなかなかいないと思います♪

昔の進軍ラッパもある意味ナチュラルトランペットです。同じ倍音列で決まった音の組み合わせだけですがいろんな信号を表現していた訳です。

1日中リップスラーをさせられてたあの日を思い出しましたw

らっぱも基本的に同じです。リップスラー楽しい~♪楽しくないって!(笑)(=`ェ´=)