50年目の不具合

前回の記事「津波発生メカニズムの誤謬」、及び(真)ブログ「109を巡る妄想」で今月9日の出来事に関する幾つかの事柄、及びそれを匂わす表現が近年のメディア作品の中に比較的多く見られる事などについて触れました。

これに関連して、次の事象についても、それらの流れの一つとして触れた方が良いのではないかと思われるのです。

(以下略)

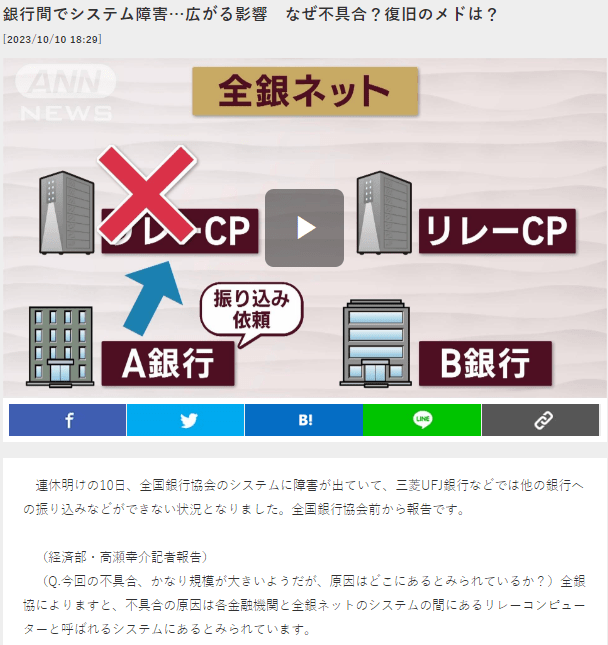

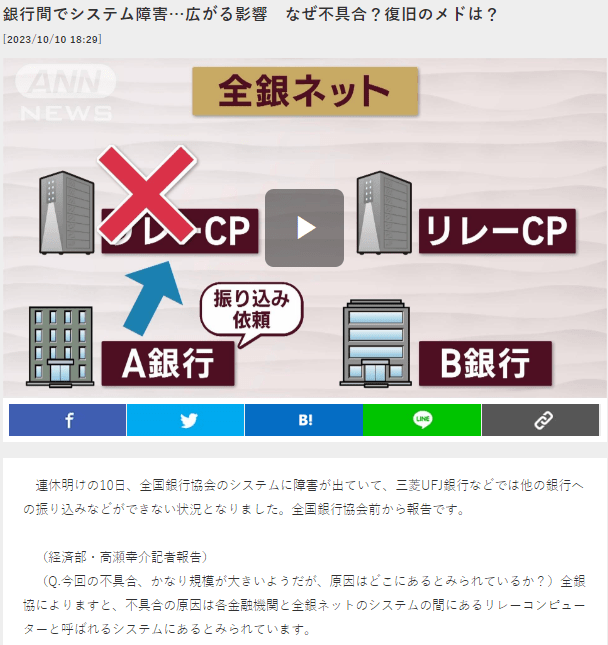

引用元:テレ朝ニュース https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000319252.html

日頃、送金等でお世話になっている全銀ネット、それが10月10日の朝から一部の銀行間で使えなくなったというのだから大変です。

同記事によると、1973年の運用開始以来、このシステムでこのような不具合は初めてだというのですから、むしろ私はそちらの方に驚きました。

何を隠そう、私もシステム屋の端くれだった時代があり、その時に金融システムのソースコード(プログラム)をレビュー(閲覧)することがあったのですが、その致命的バグを含むコードには驚愕したものです。

こんなシステムが現在の金融を支えているのかぁ・・

そう思ったのは確かなのです。

「もしもシステムがこの動作を選択したら、一発でシステムダウンだよなぁ、ああ恐ろしい」そうやって身震いしたものの、そのような致命的現象が発生する確率は非常に少なかったし、実際にそのシステムで世の中が回っていたのだから、最後には

世の中はそんなもの

と達観したのを覚えています。

これは随分と昔の話だし、現在はそれなりにチェックが厳しいとは思うのですが、所詮人間の作るものですから穴は必ずあります。それでも、50年間運用を続けてきたことには元システム屋として敬意を表するしかありません。

そんな堅牢なシステムが50年の運用を経た今年の10月、10日の朝から11日いっぱいまでほぼ止まってしまったというのですから、ちょっと普通じゃないと思うのは当然です。

もしもの話ですが、9日に大津波が日本の沿岸を襲い、その翌日に銀行間システムが今回の様に止まってしまったとしたら、被害の渦中で送金や決済が止まり、日本中大パニックになってましたよね?

50年後の不具合、表記を変えれば五十(ごとう)となりますが、あのアニメ作品と関連しているのではないかと、またもや変な考えが湧き上がってきます。

そうなると、「もしかして初めからシステム障害は予定されていた?」と思うのが人情ですが、それではあまりにも邪推が過ぎるというものですから止めておきましょうか。

関係者向け画像:The entrace to the backdoor. The national route 311 goes through the town.

何はともあれ、半世紀も安定稼働してきた最もセキュリティが堅固なはずの金融システムがこのようにクラックされてしまうのですから、国が進めているマイナンバー制度がどれほど危険なのか、言われなくても分かるはずです。

大切な国民データを預かる訳ですから、私だったら、100年位のテスト実績を積んでから導入を検討しても良いと思うのですが、お役人にはこんな小専門家の声に耳を傾ける気はないでしょうね。

ET EXTENDET MANUS SUAS SUB EO SICUT EXTENDIT NATANS AD NATANDUM ET HUMILIABIT GLORIAM EIUS CUM ADLISIONE MANUUM EIUS ET MUNIMENTA SUBLIMIUM MURORUM TUORUM CONCIDENT ET HUMILIABUNTUR ET DETRAHENTUR IN TERRAM USQUE AD PULVEREM

モアブはそこで手を広げる

泳ぐ人が泳ごうとして手を広げるように。しかし、巧みな手の業を重ねても

主はその誇りを打ち倒される。

主はお前の城壁の砦と塔を砕き

打ち倒して地の塵に伏させる。

(イザヤ書 第25章11-12節)

キリストの御国にて記す

管理人 日月土

これに関連して、次の事象についても、それらの流れの一つとして触れた方が良いのではないかと思われるのです。

(以下略)

引用元:テレ朝ニュース https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000319252.html

日頃、送金等でお世話になっている全銀ネット、それが10月10日の朝から一部の銀行間で使えなくなったというのだから大変です。

同記事によると、1973年の運用開始以来、このシステムでこのような不具合は初めてだというのですから、むしろ私はそちらの方に驚きました。

何を隠そう、私もシステム屋の端くれだった時代があり、その時に金融システムのソースコード(プログラム)をレビュー(閲覧)することがあったのですが、その致命的バグを含むコードには驚愕したものです。

こんなシステムが現在の金融を支えているのかぁ・・

そう思ったのは確かなのです。

「もしもシステムがこの動作を選択したら、一発でシステムダウンだよなぁ、ああ恐ろしい」そうやって身震いしたものの、そのような致命的現象が発生する確率は非常に少なかったし、実際にそのシステムで世の中が回っていたのだから、最後には

世の中はそんなもの

と達観したのを覚えています。

これは随分と昔の話だし、現在はそれなりにチェックが厳しいとは思うのですが、所詮人間の作るものですから穴は必ずあります。それでも、50年間運用を続けてきたことには元システム屋として敬意を表するしかありません。

そんな堅牢なシステムが50年の運用を経た今年の10月、10日の朝から11日いっぱいまでほぼ止まってしまったというのですから、ちょっと普通じゃないと思うのは当然です。

もしもの話ですが、9日に大津波が日本の沿岸を襲い、その翌日に銀行間システムが今回の様に止まってしまったとしたら、被害の渦中で送金や決済が止まり、日本中大パニックになってましたよね?

50年後の不具合、表記を変えれば五十(ごとう)となりますが、あのアニメ作品と関連しているのではないかと、またもや変な考えが湧き上がってきます。

そうなると、「もしかして初めからシステム障害は予定されていた?」と思うのが人情ですが、それではあまりにも邪推が過ぎるというものですから止めておきましょうか。

関係者向け画像:The entrace to the backdoor. The national route 311 goes through the town.

何はともあれ、半世紀も安定稼働してきた最もセキュリティが堅固なはずの金融システムがこのようにクラックされてしまうのですから、国が進めているマイナンバー制度がどれほど危険なのか、言われなくても分かるはずです。

大切な国民データを預かる訳ですから、私だったら、100年位のテスト実績を積んでから導入を検討しても良いと思うのですが、お役人にはこんな小専門家の声に耳を傾ける気はないでしょうね。

ET EXTENDET MANUS SUAS SUB EO SICUT EXTENDIT NATANS AD NATANDUM ET HUMILIABIT GLORIAM EIUS CUM ADLISIONE MANUUM EIUS ET MUNIMENTA SUBLIMIUM MURORUM TUORUM CONCIDENT ET HUMILIABUNTUR ET DETRAHENTUR IN TERRAM USQUE AD PULVEREM

モアブはそこで手を広げる

泳ぐ人が泳ごうとして手を広げるように。しかし、巧みな手の業を重ねても

主はその誇りを打ち倒される。

主はお前の城壁の砦と塔を砕き

打ち倒して地の塵に伏させる。

(イザヤ書 第25章11-12節)

キリストの御国にて記す

管理人 日月土

コメント ( 0 ) | Trackback ( )