JAL123便墜落事故-真相を追う-そしてミサイルは発射された(1)

これまでの掲載記事(隔壁説の問題点、諸説の比較、事故現場の目撃証言など)から、日航機事故の墜落原因が米軍機からのミサイルによるものであり、(偽)自衛隊や(偽)警察の怪しい挙動も、その事実を隠すための隠蔽工作である疑いが見えてきたのではないでしょうか?

今回より、新シリーズ「そしてミサイルは発射された」をスタートさせますが、このようなタイトルを付けると、「結論を急ぎすぎなのでは?」「ミサイルありきの推論でよいのか?」と強くお叱りを受けそうですが、私にもこのタイトルを選択しただけの根拠があることを、まずお知らせしておきます。それが何かについては、このシリーズの中で少しずつ詳らかにしていきますので、どうぞご期待ください。

■相模湾上空の異変:最も有力なのはミサイル説

123便が尾翼を大破することになった相模湾上空の異変。この原因については、事故調が報告した「圧力隔壁破壊」が如何に根拠のないデタラメであるか、私のブログならずとも、多くの書籍、識者の意見として早くから指摘されていたことは「圧力隔壁説の嘘」でれ触れました。しかし、それに代わる説としての「自衛隊標的機衝突説」や「自衛隊艦上ミサイル説」が全く根拠に乏しいこと、比較的有力だと思われる「フラッター説」も、フラッターの発生原因を説明できないなど、これまでの事故原因説では不十分であることについても述べてきました。

誰がそれを発射し、その理由は何であったかという点を別にすれば、相模湾上空での異変を最もシンプルに説明できる説とは、実は「空対空ミサイル説」なのです。「御巣鷹の謎を追う」の著者、米田氏はミサイル説を「誇大妄想」と一蹴するのですが(意図があってそのような姿勢を示していると私は疑っています・・)、私の考えでは、ミサイル説が最も可能性が高く、むしろ圧力隔壁説の方がはるかに「誇大妄想」と言える代物だと捉えています。

もっとも、これを理解するには、空対空ミサイルの特性、特に誘導方式に起因する特性について知っておく必要があります。

■空対空ミサイルの誘導方式

詳しくは、Wikipediaの「空対空ミサイル」の項目を参照いただきたいのですが、ここでは、空対空ミサイルの一般的な誘導方式である、(1)赤外線ホーミング、(2)セミアクティブレーダーホーミングについて、簡単に触れます。

(1)赤外線ホーミング

ジェットエンジンなど、赤外線を放射する熱源に向かって飛行します。高度な誘導管制を必要とせず、打ちっ放しで済み、購入費用も安価です。米国のサイドワインダー(AIM-9)などが有名(ただし派生型によって誘導方式は異なります)。

(2)セミアクティブレーダーホーミング

ミサイルを発射する戦闘機(母機と呼ぶ)がレーダー波を照射し、目標が返したレーダー波(反射波)をミサイルが感知し、目標に向かって飛行します。母機のレーダーで誘導し続けなければならないため、互いに打ち合う空中戦では使いにくいとされている。米国のスパロー(AIM-7)などが有名です(ただし派生型によって誘導方式は異なります)。

他にも誘導方式は色々あるのですが、敵機撃墜を目的とした戦闘機(飛行機を相手にする戦闘機を「要撃(ようげき)機=インターセプター」と言います)は、まず標準装備として上記(1)、(2)のどちらか、または(3)両方の誘導機能を併用した空対空ミサイルを搭載していたと考えられます。

■空対空ミサイル vs 大型機

ネットを調べると、上記のような誘導方式やミサイルの種類・スペックなどについては、非常に多くの情報が提供されています。軍事愛好者・研究家がこの世には大勢存在するということなのでしょうか?ただし悲しいかな、それが実戦でどのように使用され、どのような結果を得たのか、それを報告したものはほとんど見られません。あったとしても、戦闘機同士の空中戦のようなものばかりで、ジャンボジェットのような大型機に空対空ミサイル発射すればどうなるのか、現実的視点からそれを論評したものを、私は見つけられませんでした。

そこでまた、国際軍事評論家のB氏にアドバイスをいただきました。先のシリーズでも少し触れましたが、まず「空対空ミサイルが大型機に命中したとしても、1発で打ち落とせることなどほとんどありえない」という事実です。ミサイルが命中して旅客機が大爆発などというイメージは、マンガや映画の世界のお話であると理解してください。大型機の機体構造を対戦闘機(小型機)用のミサイル1発で粉砕することはほとんど不可能です。そのため、要撃機は爆撃機など大型機を撃墜するために、何発もミサイルを撃ち込むか、核などの特殊爆薬を使用します。余談ですが、第2次世界大戦中も状況は似たようなもので、大型爆撃機を確実に落とすために、コクピットのパイロットを機銃で狙っていたそうです。

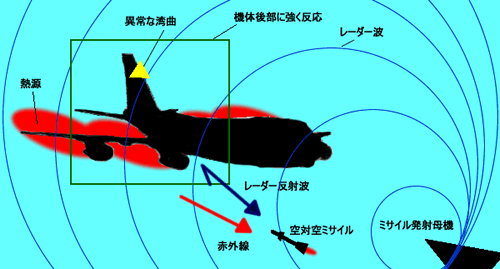

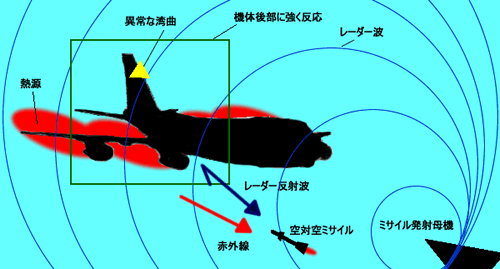

そして、B氏の指摘による最も重要な点は、(2)のセミアクティブレーダー、または(3)の併用型の誘導方式で大型機を狙った場合、「命中箇所のほとんどは機体後部、特に垂直尾翼に集中する」という事実です。図1はジャンボジェットの進行方向右斜め前方の要撃機から、誘導方式併用型の空対空ミサイルが発射されたことを想定して描いた、機影と熱源のイメージです。123便の垂直尾翼右側前方に、外力による大きなフレームの歪みが記録されている(「圧力隔壁説の嘘(2)」)ことより、この向きを選びました。図を見るとお分かりになると思いますが、ジャンボ機の垂直尾翼は機体に対して比較的大きく、周囲の空に対して明確なコントラストを作ります。また、熱源は当然のことながらエンジン後方に集中することになります。なるほど、垂直尾翼に当たる確率は高いと言えそうです。逆に、相模湾上空での垂直尾翼の異変は、(2)または(3)の誘導方式を持つ空対空ミサイルが原因ではないかと疑うこともできます。

図1:セミアクティブレーダー誘導と赤外線誘導、ジャンボ機シルエット

B氏によると、当時の運輸省担当技官をはじめ、航空機事故の現場を知っているプロならば、「垂直尾翼の状況を見れば、まず最初にミサイルよる攻撃、もしくは誤爆の線を疑うだろう」と、当時の事故調査担当者が第一要因として容易に空対空ミサイルの関与を想像し得たと指摘しています。彼らがなぜそれを沈黙し、「圧力隔壁説」などという「誇大妄想」を作り上げたのか、その理由と背景については別途シリーズで解説いたします。

■垂直尾翼大破の主原因

以上の推論から、セミアクティブレーダー誘導を搭載した空対空ミサイルが垂直尾翼に向かった可能性が高いと結論付けることができると思います。しかし、物証が少なくこのミサイルが実際に爆発したのか、不発だったのかがはっきりしません(「空対空ミサイルは不発が多い」B氏)。ここでは、この空対空ミサイルが垂直尾翼に着弾後どのように反応したのか、仮説を2つ挙げておくに留めます。

仮説1.爆発→垂直尾翼大破→部品の散乱

仮説2.不発→フレーム・ヒンジ等変形→フラッター発生→垂直尾翼大破→部品の散乱

1は文字通り爆薬のエネルギーで破壊された想定、2は不発であるがミサイル本体の運動エネルギーにより尾翼の機軸部分を破壊、フラッターの発生を誘発し大破したとするもの。いずれにせよ、最初のミサイルの着弾を主原因とするものです。

そして、これが最も重要なことですが、このミサイル仮説が正しい場合、隔壁破壊はなかったことになり、そこから連鎖して発生したとされる油圧系統破壊もとい操舵機能の完全喪失もなかったことになります。すると、事故調が報告した123便の迷走飛行のシナリオそれ自体がもしかしたら「誇大妄想」ということになりかねません。だとしたら、世の人の感動を誘ったあのボイスレコーダーの音声とは何だったのか???事実は一体全体どうなっているのか、謎は深まるばかりです。

今回はここまで。次回以降もミサイル説についてさらに検証を進めて行きます。

ET NON COGNOVISTIS EUM EGO AUTEM NOVI EUM ET SI DIXERO QUIA NON SCIO EUM ERO SIMILIS VOBIS MENDAX SED SCIO EUM ET SERMONEM EIUS SERVO

管理者

今回より、新シリーズ「そしてミサイルは発射された」をスタートさせますが、このようなタイトルを付けると、「結論を急ぎすぎなのでは?」「ミサイルありきの推論でよいのか?」と強くお叱りを受けそうですが、私にもこのタイトルを選択しただけの根拠があることを、まずお知らせしておきます。それが何かについては、このシリーズの中で少しずつ詳らかにしていきますので、どうぞご期待ください。

■相模湾上空の異変:最も有力なのはミサイル説

123便が尾翼を大破することになった相模湾上空の異変。この原因については、事故調が報告した「圧力隔壁破壊」が如何に根拠のないデタラメであるか、私のブログならずとも、多くの書籍、識者の意見として早くから指摘されていたことは「圧力隔壁説の嘘」でれ触れました。しかし、それに代わる説としての「自衛隊標的機衝突説」や「自衛隊艦上ミサイル説」が全く根拠に乏しいこと、比較的有力だと思われる「フラッター説」も、フラッターの発生原因を説明できないなど、これまでの事故原因説では不十分であることについても述べてきました。

誰がそれを発射し、その理由は何であったかという点を別にすれば、相模湾上空での異変を最もシンプルに説明できる説とは、実は「空対空ミサイル説」なのです。「御巣鷹の謎を追う」の著者、米田氏はミサイル説を「誇大妄想」と一蹴するのですが(意図があってそのような姿勢を示していると私は疑っています・・)、私の考えでは、ミサイル説が最も可能性が高く、むしろ圧力隔壁説の方がはるかに「誇大妄想」と言える代物だと捉えています。

もっとも、これを理解するには、空対空ミサイルの特性、特に誘導方式に起因する特性について知っておく必要があります。

■空対空ミサイルの誘導方式

詳しくは、Wikipediaの「空対空ミサイル」の項目を参照いただきたいのですが、ここでは、空対空ミサイルの一般的な誘導方式である、(1)赤外線ホーミング、(2)セミアクティブレーダーホーミングについて、簡単に触れます。

(1)赤外線ホーミング

ジェットエンジンなど、赤外線を放射する熱源に向かって飛行します。高度な誘導管制を必要とせず、打ちっ放しで済み、購入費用も安価です。米国のサイドワインダー(AIM-9)などが有名(ただし派生型によって誘導方式は異なります)。

(2)セミアクティブレーダーホーミング

ミサイルを発射する戦闘機(母機と呼ぶ)がレーダー波を照射し、目標が返したレーダー波(反射波)をミサイルが感知し、目標に向かって飛行します。母機のレーダーで誘導し続けなければならないため、互いに打ち合う空中戦では使いにくいとされている。米国のスパロー(AIM-7)などが有名です(ただし派生型によって誘導方式は異なります)。

他にも誘導方式は色々あるのですが、敵機撃墜を目的とした戦闘機(飛行機を相手にする戦闘機を「要撃(ようげき)機=インターセプター」と言います)は、まず標準装備として上記(1)、(2)のどちらか、または(3)両方の誘導機能を併用した空対空ミサイルを搭載していたと考えられます。

■空対空ミサイル vs 大型機

ネットを調べると、上記のような誘導方式やミサイルの種類・スペックなどについては、非常に多くの情報が提供されています。軍事愛好者・研究家がこの世には大勢存在するということなのでしょうか?ただし悲しいかな、それが実戦でどのように使用され、どのような結果を得たのか、それを報告したものはほとんど見られません。あったとしても、戦闘機同士の空中戦のようなものばかりで、ジャンボジェットのような大型機に空対空ミサイル発射すればどうなるのか、現実的視点からそれを論評したものを、私は見つけられませんでした。

そこでまた、国際軍事評論家のB氏にアドバイスをいただきました。先のシリーズでも少し触れましたが、まず「空対空ミサイルが大型機に命中したとしても、1発で打ち落とせることなどほとんどありえない」という事実です。ミサイルが命中して旅客機が大爆発などというイメージは、マンガや映画の世界のお話であると理解してください。大型機の機体構造を対戦闘機(小型機)用のミサイル1発で粉砕することはほとんど不可能です。そのため、要撃機は爆撃機など大型機を撃墜するために、何発もミサイルを撃ち込むか、核などの特殊爆薬を使用します。余談ですが、第2次世界大戦中も状況は似たようなもので、大型爆撃機を確実に落とすために、コクピットのパイロットを機銃で狙っていたそうです。

そして、B氏の指摘による最も重要な点は、(2)のセミアクティブレーダー、または(3)の併用型の誘導方式で大型機を狙った場合、「命中箇所のほとんどは機体後部、特に垂直尾翼に集中する」という事実です。図1はジャンボジェットの進行方向右斜め前方の要撃機から、誘導方式併用型の空対空ミサイルが発射されたことを想定して描いた、機影と熱源のイメージです。123便の垂直尾翼右側前方に、外力による大きなフレームの歪みが記録されている(「圧力隔壁説の嘘(2)」)ことより、この向きを選びました。図を見るとお分かりになると思いますが、ジャンボ機の垂直尾翼は機体に対して比較的大きく、周囲の空に対して明確なコントラストを作ります。また、熱源は当然のことながらエンジン後方に集中することになります。なるほど、垂直尾翼に当たる確率は高いと言えそうです。逆に、相模湾上空での垂直尾翼の異変は、(2)または(3)の誘導方式を持つ空対空ミサイルが原因ではないかと疑うこともできます。

図1:セミアクティブレーダー誘導と赤外線誘導、ジャンボ機シルエット

B氏によると、当時の運輸省担当技官をはじめ、航空機事故の現場を知っているプロならば、「垂直尾翼の状況を見れば、まず最初にミサイルよる攻撃、もしくは誤爆の線を疑うだろう」と、当時の事故調査担当者が第一要因として容易に空対空ミサイルの関与を想像し得たと指摘しています。彼らがなぜそれを沈黙し、「圧力隔壁説」などという「誇大妄想」を作り上げたのか、その理由と背景については別途シリーズで解説いたします。

■垂直尾翼大破の主原因

以上の推論から、セミアクティブレーダー誘導を搭載した空対空ミサイルが垂直尾翼に向かった可能性が高いと結論付けることができると思います。しかし、物証が少なくこのミサイルが実際に爆発したのか、不発だったのかがはっきりしません(「空対空ミサイルは不発が多い」B氏)。ここでは、この空対空ミサイルが垂直尾翼に着弾後どのように反応したのか、仮説を2つ挙げておくに留めます。

仮説1.爆発→垂直尾翼大破→部品の散乱

仮説2.不発→フレーム・ヒンジ等変形→フラッター発生→垂直尾翼大破→部品の散乱

1は文字通り爆薬のエネルギーで破壊された想定、2は不発であるがミサイル本体の運動エネルギーにより尾翼の機軸部分を破壊、フラッターの発生を誘発し大破したとするもの。いずれにせよ、最初のミサイルの着弾を主原因とするものです。

そして、これが最も重要なことですが、このミサイル仮説が正しい場合、隔壁破壊はなかったことになり、そこから連鎖して発生したとされる油圧系統破壊もとい操舵機能の完全喪失もなかったことになります。すると、事故調が報告した123便の迷走飛行のシナリオそれ自体がもしかしたら「誇大妄想」ということになりかねません。だとしたら、世の人の感動を誘ったあのボイスレコーダーの音声とは何だったのか???事実は一体全体どうなっているのか、謎は深まるばかりです。

今回はここまで。次回以降もミサイル説についてさらに検証を進めて行きます。

ET NON COGNOVISTIS EUM EGO AUTEM NOVI EUM ET SI DIXERO QUIA NON SCIO EUM ERO SIMILIS VOBIS MENDAX SED SCIO EUM ET SERMONEM EIUS SERVO

管理者

コメント ( 5 ) | Trackback ( )