子どものころ、スズメやカラスを除いて身近な野鳥と言えば、シジュウカラだった。

羽や尾の部分に青い線を描いたような体と、、何より鳴き声が独特だった。

「ツツピー、ツツピー」

その声を今も聞くことがあるが、懐かしく思う。

わが家によく来るシジュウカラのために、父は、家の庭の正面にある池近くに巣箱を手作りして備え付けたりしたのだった。

だから、その巣箱に入って行く姿を、ほほ笑ましくよく見たものだった。

また、シジュウカラは、穴を見つけてはよく巣を作った。

あるときは、家で以前使っていた手漕ぎポンプを抜いたコンクリートの台の部分だった穴に巣を作っていてビックリしたこともあった。

なにしろ、のぞいても暗くてよく見えないコンクリートの深い穴の中から、鳥のひなのピイピイ言う鳴き声が聞こえてくるのだったから。

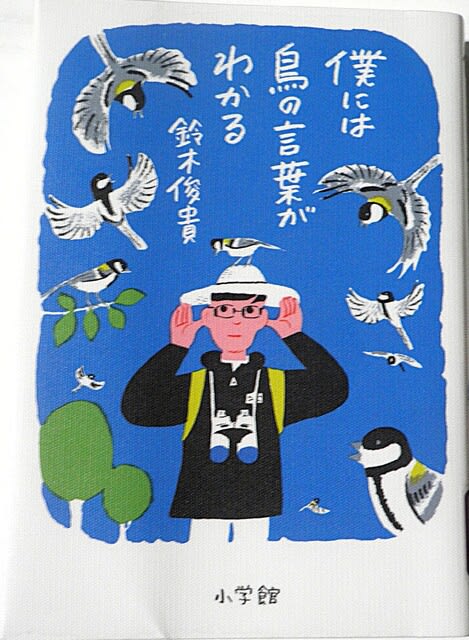

さて、本書は、そんなシジュウカラの生態に注目して研究を続けてきた「動物言語学者」の初の著書(今年1月発行)である。

先週の日曜日、日本テレビ系の「シューイチ」という番組に、著者が出ていて、MCの中山秀征からインタビューを受けていた。

シジュウカラの言葉が分かる、という彼の言動に真実味と面白さを感じた。

もっと詳しく知りたくなった。

著書の紹介もあったから、手にとって読んでみたいと思った。

最寄りの図書館にもあることを知ったが、貸し出し中だったので、初めてネットを使って、貸し出し予約をしてみた。

すると、翌日になって貸出可能の連絡があったので、さっそく借りてきたのだった。

Amazonの紹介には、次のようなことが書かれてある。

ようこそ シジュウカラの言葉の世界へ。

山極壽一先生(総合地球環境学研究所所長)絶賛!

「類人猿を超える鳥の言語の秘密を探り当てたフィールドワークは

現代のドリトル先生による新しい動物言語学の誕生だ」

::::::::::::::::::::::::

NHK『ダーウィンが来た!』をはじめ国内外のメディアが注目する気鋭の若き動物言語学者による初の単著、ついに刊行!

古代ギリシャ時代から現代に至るまで、言葉を持つのは人間だけであり、鳥は感情で鳴いているとしか認識されていなかった。

その「常識」を覆し、「シジュウカラが20以上の単語を組み合わせて文を作っている」ことを世界で初めて解明した研究者による科学エッセイ。

動物学者を志したきっかけ、楽しくも激ヤセした森でのシジュウカラ観察の日々、鳥の言葉を科学的に解明するための実験方法などを、軽快に綴る。

シジュウカラへの情熱と愛情あふれるみずみずしい視点に導かれるうちに、動物たちの豊かな世界への扉が開かれます。読後に世界の見え方が変わる一冊。巻頭口絵にはシジュウカラたちのカラー写真が、巻末にはシジュウカラの言葉を聞ける二次元コードつき。

いやあ、面白かった!

著者のこれまで進めてきた研究のあゆみを余すことなく書いている。

学生時代に卒論を書くために、金のない中、ご飯だけしか食べずに過ごしたとか、その食べ方もお湯をかけるとか水をかけるとかしたとか、笑えるエピソードもあった。

あちこちユーモアにあふれて、読みやすい文章で分かりやすく書いてあるから、どんどん読み進んでいけた。

そうはいいながら、さすが研究者だけあって、仮説を立ててからの観察研究の進め方や反論の検証などについても書いてあり、よく考えながらここまで研究を進めてきたのだなあ、と感心した。

それができるのも、「自分は研究者だ」とか「人間として」とかいう上から目線ではなく、生き物目線で物を考えられるからなのだということも伝わってきた。

だからこそ、シジュウカラの鳴き声の細かな使い分けの違いに気がつくのだ。

そこから、シジュウカラも言語を操っている、というさらなる新しい仮説を立て、その検証に取り組むことになるわけだ。

人間以外の動物に言語はない、という固定観念を覆すのだから、すごい。

そして、立ち上げた「動物言語学」。

世界中の研究者たちによって、今後は、シジュウカラ語以外の動物の言語も明らかになるのかもしれない、という期待がふくらむ。

そう思うと、今後が楽しみにも思えてくる。

いずれにせよ、好きなもの、好きなことの研究・観察の継続が、ここまで発展するのだなあと感心した。

なお、著書の文章は、中学校1年生の国語の教科書(光村図書)にも「『言葉』を持つ鳥、シジュウカラ」という教材となって、連続採用されているそうだ。

本書だって、平易な文章で書かれているから、中学生くらいには理解しやすいはずだ。

小学生にだって、多少のルビがあれば、面白く読めるのではないかとなと思う。

子どものころによく見ていたシジュウカラ。

ちなみに、冒頭に書いた「ツツピー、ツツピー」の鳴き声は、なわばりを宣言する言葉なのだと分かったよ。