道の駅「中山盆地」の後、まだ時刻は12時半。

急いで新潟に帰る必要もない。

どこか遠くないところで、もう少し観光して回りたい。

「ロックハート城」もあったが、作り物より自然がいいというのが私たち。

昔、兄と行ったことのある吹割の滝を見てみたい、と妻が言った。

7年前に急死した義兄。

兄妹で出かけた数少ない場所が吹割の滝なのだという。

では、そこへ行こう。

沼田に向けて国道140号を走り、沼田からは尾瀬や日光につながる国道125号を行く。

30分余りで、吹割大橋近くの市営無料駐車場に着くことができた。

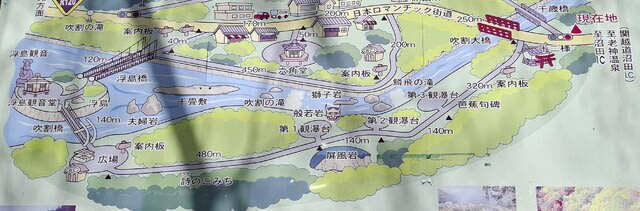

そこにあった、案内板を見ると、遊歩道があるのが分かった。

その遊歩道は、このすぐそばから始まっていた。

距離を見ても、320+140+140+480=1080(m)

あまり大した距離じゃない。

じゃあ、遊歩道から行こう。

そう判断して、杉林の中に入った。

さっそく下から、勢いのある川の流れの音が。

ほほう、と思いながら歩いて進むと遊歩道は上り道だった。

少し疲れるなと思った先に、いくつもクロスするように鉄製の階段が見えた。

げげっ、あれを登るのか!?

鉄製の階段は、何度か現れた。

どんどん川から遠ざかり高いところへ登らされていった。

遊歩道という字は、人を「もて遊ぶ歩道」のことだったのか。

その階段がなくなっても、まだ上りだ、勘弁してくれ~。

後ろから来る人も、前から来る人もいず、わずかに2,3組の人とすれ違っただけだった。

最初のポイント、第3観瀑台まではわずか320mの案内だったのに、この上りばかりのしんどさは、およそ320mのものではなかった。

ようやく滝が見えたが、あんなに小さくしか見えない。

人の姿もアリより小さくしか見えない。

ここから滝まで行くのに、あんなに遠くにまで歩かなくてはいけないのか?

と、自分の最初の判断を後悔しつつ、あの案内板の存在をのろった。

さらに行くと、おそらく第2観瀑台のポイントだったのだろうけれど、標示はなくなっていた。

そこは木の枝が伸びすぎて、滝は見えなくなっていたからね。

やがて、第1観瀑台に到着。

相変わらず、人は小さくしか見えないが、遠く滝の全貌を知ることができた。

うれしかったのは、この後だった。

岩の隙間から生えたスミレ(種類不明)に勇気をもらう。

そのすぐあとからは、斜面にたくさんのヒトリシズカが咲いているのを見た。

その名称とは違う大勢で咲いていた様子は、ヒトリシズカではなくイッパイニギヤカであった。

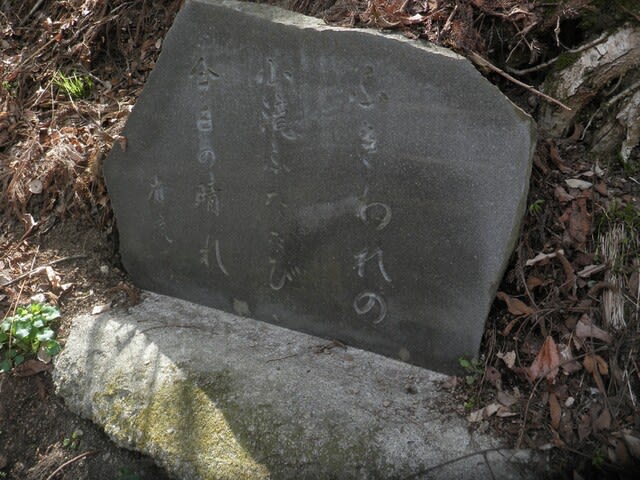

ようやく下り坂になると、石碑がたくさん。

それは、「詩のこみち」と名付けられていた。

このルートを作るときに募集したものなんだろうね。

ようやく坂道が終わり川に近づいたら、今までよくがんばって歩いたね、とばかりに満開のミツバツツジの花が迎えてくれた。

ミツバツツジの花は、吹割橋を渡って、

浮島観音堂の前でもきれいだった。

次に浮島橋を渡って、川沿いのコンクリート歩道に出た。

岸壁の上に見つけた家は、なんだか崩れそうで怖かった。

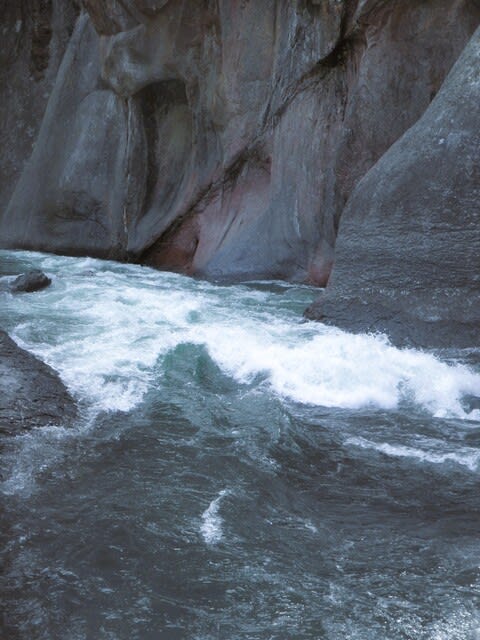

コンクリート歩道を進むと、すぐそばの川の流れのなんと速いことか。

流されたらひとたまりもないなと、怖さを感じてしまった。

ようやく吹割の滝の横に到達。

相変わらず強い流れだ。

これが滝となって落ちるのか、迫力がある。

もっとよく見たいな、と近くに行きたいのだが、危険防止のためにロープが張られたり係員が見守っていたりしていた。

そうしないと、最近はSNS映えする写真や映像を撮りたくてもっと近づく人はたくさんいるだろう。

近寄れないのは仕方ない、と思いつつ、滝の落差を確認したくて少しでも高いところに登ってみたりしたのだった。

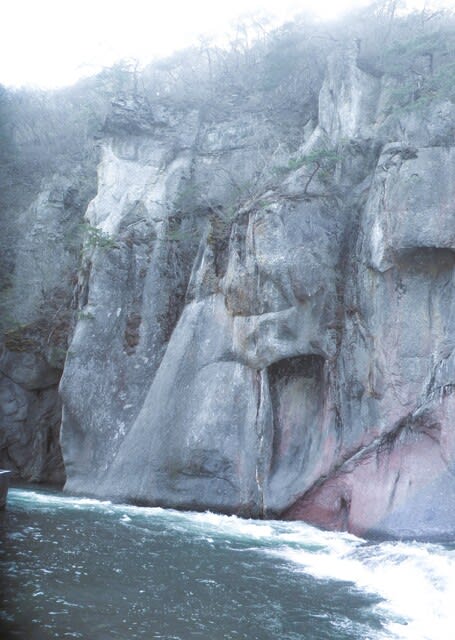

向こう側の絶壁、なにやら不気味。

その雰囲気から、その辺は「はんにゃ岩」と呼ばれているらしい。

滝を過ぎても、流れの強さは変わらない。

そして、流れの中で、多分これが「獅子岩」と呼ばれているところかもしれない。

獅子のたてがみに似ているから、かも?

滝はもう一つ、鱒飛の滝というのもあった。

だが、これも近寄れないのでよくわからず残念だった。

…と、後半は楽な遊歩道も終わりを迎えた。

こうして、吹割渓谷遊歩道を1時間半余りかけて1周した。

今になって考えると、厳しい渓谷遊歩道を行って、上の方から見たから、遠くからとはいえ滝の姿の全貌を見ることができた。

ヒトリシズカの花を、人生で最もたくさん見ることができた。

満開のミツバツツジの花の美しさを知ることができた。

いろいろな喜びが、その後新潟まで気持ちよく車を走らせることにつながったのであった。

おしまい(長かったね、今日は)。