著者 阿川弘之

出版 新潮文庫 (平成4年7月25日発売 602頁)

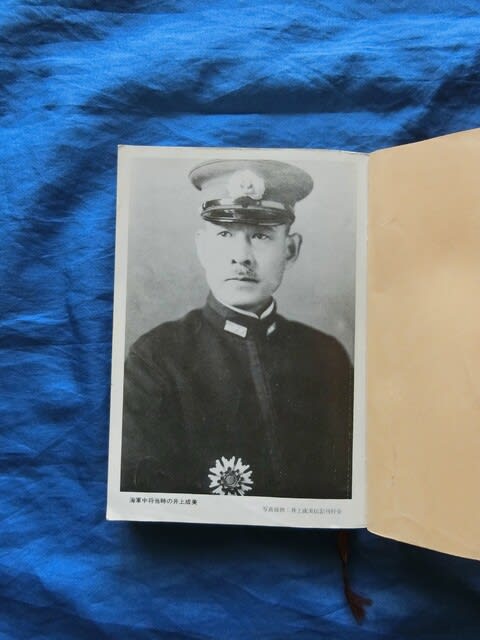

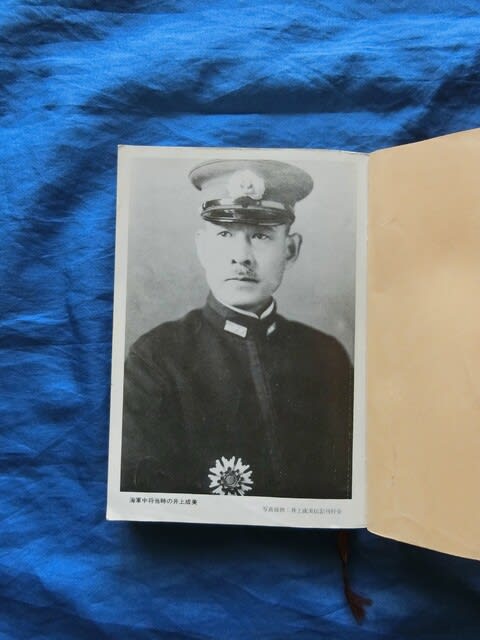

周到で精緻な伝記。艦隊の司令長官なのに負け続け、戦時に敵性の英語を教え、最後まで不戦論を貫き、戦後は極貧の中、私塾で子供たちに教えた異色の海軍大将井上成美。

海兵出身の著者だからこそ書き得た大戦只中の日本の政治と陸海軍、そして庶民。ポツダム宣言受諾前後の緊張が誌面から伝わってくる。陸軍に感づかれずに進めた敗戦処理。その一角を担った井上成美。参った。この人がいて今の日本があったのだ。

貧困なキャラクター、アンチヒーロー的経歴。これほど取材対象としてモチベーションの上がらぬ人物は居なかろう。それを著者はブレイク・スルーして、この作品で1989年に日本文学大賞を受賞したのだった。インタビューした人136人、引用した文献96件。

著者がこの作品の中で触れている普通の読者は知りえない部分や感興を覚えた部分、そして井上の真骨頂を語る一部を列挙してみよう。

▲ソロモン島で戦時報道で乗艦した文士が遭遇した将官の食事風景。

「司令長官司令部に出勤の際、ナイフ、フォークを磨き、ナプキンを折りたたみ、テーブル・クロスを洗いたてのと取り替えて、その上へ皿や各種グラスや食器類を並べ、花を生け、バタ入れ、塩胡椒入れ、ソース立て、メニューを置く。各自のメニューにその日の献立と軍楽隊の演奏曲目が印刷してあった。

やがて昼食の時刻になり、幕僚たちが三々五々入って来る。全幕僚、それぞれの席へ着いたのを見定めて、従兵長の磯辺英次郎兵曹が長官室に届けに行く。井上が入室し食卓正面中央に座り、配られたスープのスプーンを取り上げると同時に、上のデッキで待機していた軍楽隊長の指揮棒が振り下ろされる。演奏は "椿姫" とか "ハンガリア舞曲" とかセミ・クラシックで始まり、第四艦隊軍楽隊編曲日本民謡メドレー風の調べに変わり、アイスクリームとコーヒーのすんだあとも暫く続くのが常であった」 戦争中の真っ最中のこの優雅さ、どうですか。

▲海軍には、英国直伝の、衛生酒という古い制度がありそれに触れた叙述。

「気温何度以下ノ露天甲板上二於イテ、何十分以上ノ作業二従事シタル時ハ、衛生酒として火酒ヲ給与ㇲ、火酒ノ品目ハ "ラム" 又ハ "ジン" トシ、一回の支給量ハ〇・〇何立」と規則が出来ていた。フランス由来の慣習。

▲戦後の隠遁生活が徐々に世間に知られるようになってきた昭和26年、取材に訪れた『東京タイムズ』千葉愛雄記者に、再軍備への考えを聞かれた時の返答、

「一言では言えぬが、いずれ日本が国際連合の一員になった暁には、当然課せられた責任を果たさなくてはならんだろう。しかし、軍備というものは大変なもので、今の日本の経済状態で一人前の近代装備の軍隊を持つことは、殆ど不可能に近い。航空機の寿命は大体四年で尽きる。一機数千万円から数億円もする軍用機を、そんなに多数保持できるわけがないし、そもそも軍備というのは、現実の軍隊を維持するだけでは駄目なんで、近代科学の研究を不断に続けて初めて成り立つものだ。かつての日本は航空技術が五、六年、電気方面で十年アメリカに遅れていたから、今さらこれに追いつこうとしてもよほどむつかしいと思う。虫のいい考え方かも知れないが、アメリカ軍がずっと駐留してくれれば、それが一番いいのではないだろうか」という趣旨を述べている。困窮の生活に在ってもぶれない視点。

▲昭和45年、東郷茂徳外相伝の刊行の一環で回想を問われ、昭和16年の海軍の対米開戦決意に大きな影響を与えたと言われた当時の第一委員会の活動については次のように答えている。

「ある面から見れば、委員会とは要するに責任を回避する為の組織ですよ。今の内閣が、何か難しい問題にぶつかるとすぐ調査会とか審議会とか作るのを新聞で読んで、ああ、同じことをやってるなと思います。あれを作ると、責任の所在は分散して、誰が本当の責任をとるのか、はっきりしなくなる」と。あれから80年。委員会は今や多層に、あらゆる規模で運用されている。耳が痛い話である。

私の定年までの勤め先のトップは、海兵の73期。当時の職場の上司は、そのトップから井上成美の話は聞かされていたという。偶々広島に随伴した際には江田島に同行し、その時の帰京談で、《江田島は海側が正面玄関だ》と教えて貰ったことを思い出した。

国家が、国家の発展のために育成したエリート集団・海軍兵学校。米内、山本、井上の不戦論の軸のフライングによって皇室の存続が確認できたのだった。稀有というほかない。

さて、これを映画にした場合の配役の私案。今回は主人公井上成美のみ。

笠智衆 余人に代えがたいが鬼籍の人。

次案は田中泯。 次次案がイッセー尾形。

柳田邦男氏

柳田邦男氏