EUは温室効果ガスを20年までに2005年比で20%削減することを数年前に打ち出した。そして今、ドイツやスイスなどは脱原発に踏み切ることを決定した。そのため、風力や太陽光、バイオマスなどの自然エネルギー・再生可能エネルギーの急速な普及と発電量の拡大が推進されていくことになる。

しかし、この動きに対する懐疑派の批判の一つは、「発電量が安定しないから、風が吹かない間や太陽が照らない夜間の発電量を補うために火力発電などによるバックアップが必要となり、温室効果ガスの排出がむしろ高まってしまう」というものだ。スウェーデンの原発推進派の自由党議員もこの点を何度も取り上げて、自然エネルギーを批判してきた。

このような指摘に対しては、例えば、スマートグリッドの発達によって複数の自然エネルギー発電所や蓄電池、電気自動車を相互に連結させて、電力供給を安定させる、といった解決策が考えられる。しかし、それ以上にもっと大きな解決策となりうるのは、水力発電所である。

水力発電所にも、流入式や貯水式、揚水式など様々なタイプがあるが、貯水式や揚水式であれば、水の流れを調節することで発電量を上下させることができる。さらに、揚水式であれば電力が比較的豊富にあるときに他の発電所からの電力によって水を上方に汲み上げて、必要なときに水を流し発電を行うことができる。

一般に「電気は貯めることができない」と言われるが、蓄電池(バッテリー)以外にもこのように水力発電所を活用することによって「位置エネルギー」として「電気を貯める」ことが可能だ。その結果、自然エネルギーの発電量の変動に合わせて、全体としての発電量を一定に保つことができるし、需要側の変動にも対応することができる。

最後に示すリンクにある動画より

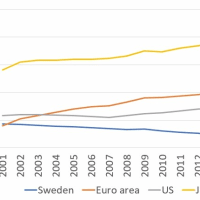

スウェーデンに目を向けてみよう。スウェーデンは、国内の発電量の50%弱が水力、37%が原子力、7%がバイオマス、2%が風力であり、化石燃料に頼る部分はわずかでしかない(2009年実績)が、一日および一年を通しての需要変動(つまり、昼間は電力需要が高く、夜間は低いし、寒い冬場は電力需要が高く、夏になると電力需要は低い)に合わせて発電量を調節しているのは主に水力発電である(これに対し、ご存知のように原子力発電は発電量の細かな調整が難しい)。

今後、スウェーデン国内でも風力発電が大幅に伸びていくと予想される中、発電量の変動に対するバックアップとしての機能も水力発電が担ってくれると期待されている。もちろん限度はあるが、風力発電がスウェーデンの電力需要の20%くらいを占めるようになるくらいまでは、国内の水力発電所だけで発電調整ができると見られている。(例の自由党議員は「自然エネルギーのために逆に化石燃料使用が増える」という言葉を使わなくなった。少なくともスウェーデンでそれを主張することに無理があると判断するようになったのだろうか?)

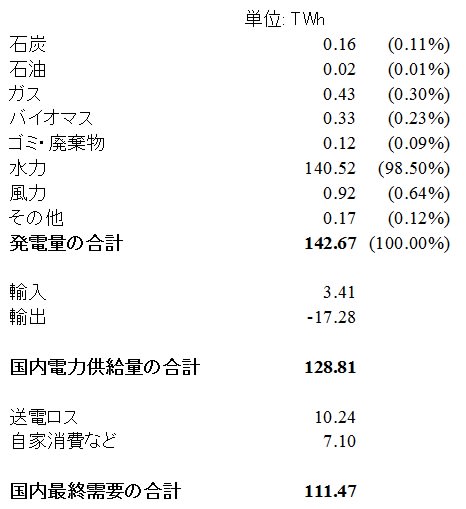

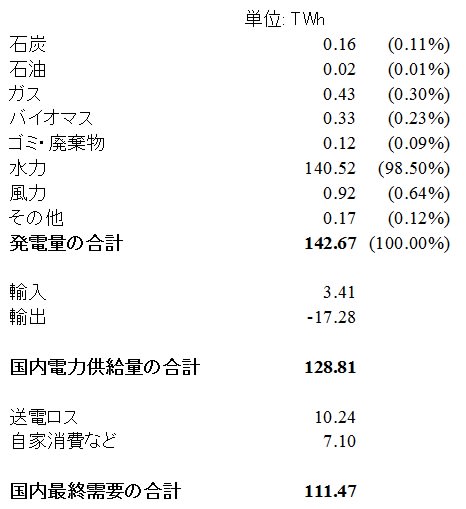

スウェーデンの隣国ノルウェーは水力発電の割合がさらに高い。起伏の激しい土地が多く、発電に使える河川もたくさんある。そのため、大小の水力発電所がこれまで無数に建設されてきた。今では国内の発電量の98.5%が水力によるもの(2008年実績)である上、国内で余った電力をスウェーデンやデンマークなど他国へ輸出している。その量はネット(つまり、輸入量を差し引いて)で見ると、国内発電量の1割近くに上る。

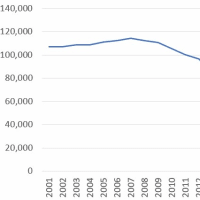

ノルウェーの発電量の内訳(2008年)。IEAの統計より

実は、このノルウェーの水力発電がヨーロッパの自然エネルギー普及の鍵を握っていると言われる。送電線が国境をまたぎ、海底にも送電ケーブルが敷設されているため、ドイツやイギリスなどヨーロッパの北側の部分における自然エネルギーの発電量の変動をうまく補ってくれることが期待されているのだ。

下のリンクは、ノルウェーの国営の電力会社のサイトだが、動画ではそのことが端的にアピールされている(英語版)。この説明によると、ヨーロッパの水力発電の水瓶の半分がノルウェーにあるとのこと。

http://www.statkraft.com/energy-sources/hydropower/pumped-storage-hydropower/

しかし、この動きに対する懐疑派の批判の一つは、「発電量が安定しないから、風が吹かない間や太陽が照らない夜間の発電量を補うために火力発電などによるバックアップが必要となり、温室効果ガスの排出がむしろ高まってしまう」というものだ。スウェーデンの原発推進派の自由党議員もこの点を何度も取り上げて、自然エネルギーを批判してきた。

このような指摘に対しては、例えば、スマートグリッドの発達によって複数の自然エネルギー発電所や蓄電池、電気自動車を相互に連結させて、電力供給を安定させる、といった解決策が考えられる。しかし、それ以上にもっと大きな解決策となりうるのは、水力発電所である。

水力発電所にも、流入式や貯水式、揚水式など様々なタイプがあるが、貯水式や揚水式であれば、水の流れを調節することで発電量を上下させることができる。さらに、揚水式であれば電力が比較的豊富にあるときに他の発電所からの電力によって水を上方に汲み上げて、必要なときに水を流し発電を行うことができる。

一般に「電気は貯めることができない」と言われるが、蓄電池(バッテリー)以外にもこのように水力発電所を活用することによって「位置エネルギー」として「電気を貯める」ことが可能だ。その結果、自然エネルギーの発電量の変動に合わせて、全体としての発電量を一定に保つことができるし、需要側の変動にも対応することができる。

最後に示すリンクにある動画より

スウェーデンに目を向けてみよう。スウェーデンは、国内の発電量の50%弱が水力、37%が原子力、7%がバイオマス、2%が風力であり、化石燃料に頼る部分はわずかでしかない(2009年実績)が、一日および一年を通しての需要変動(つまり、昼間は電力需要が高く、夜間は低いし、寒い冬場は電力需要が高く、夏になると電力需要は低い)に合わせて発電量を調節しているのは主に水力発電である(これに対し、ご存知のように原子力発電は発電量の細かな調整が難しい)。

今後、スウェーデン国内でも風力発電が大幅に伸びていくと予想される中、発電量の変動に対するバックアップとしての機能も水力発電が担ってくれると期待されている。もちろん限度はあるが、風力発電がスウェーデンの電力需要の20%くらいを占めるようになるくらいまでは、国内の水力発電所だけで発電調整ができると見られている。(例の自由党議員は「自然エネルギーのために逆に化石燃料使用が増える」という言葉を使わなくなった。少なくともスウェーデンでそれを主張することに無理があると判断するようになったのだろうか?)

スウェーデンの隣国ノルウェーは水力発電の割合がさらに高い。起伏の激しい土地が多く、発電に使える河川もたくさんある。そのため、大小の水力発電所がこれまで無数に建設されてきた。今では国内の発電量の98.5%が水力によるもの(2008年実績)である上、国内で余った電力をスウェーデンやデンマークなど他国へ輸出している。その量はネット(つまり、輸入量を差し引いて)で見ると、国内発電量の1割近くに上る。

ノルウェーの発電量の内訳(2008年)。IEAの統計より

実は、このノルウェーの水力発電がヨーロッパの自然エネルギー普及の鍵を握っていると言われる。送電線が国境をまたぎ、海底にも送電ケーブルが敷設されているため、ドイツやイギリスなどヨーロッパの北側の部分における自然エネルギーの発電量の変動をうまく補ってくれることが期待されているのだ。

下のリンクは、ノルウェーの国営の電力会社のサイトだが、動画ではそのことが端的にアピールされている(英語版)。この説明によると、ヨーロッパの水力発電の水瓶の半分がノルウェーにあるとのこと。

http://www.statkraft.com/energy-sources/hydropower/pumped-storage-hydropower/

http://www.nuketext.org/mondaiten_yousui.html

ノルウェーの水力発電比率が98.5%もあるというのは驚きでした.日本は山岳地帯が多い(=高低差が多い,大きい)ので,自然エネルギーの中でも水力は有力なはずですが,現状到底及びませんね.夏場に雨の少ないスペインの太陽光発電や,台風の被害がないドイツの風力発電を真似するよりは日本の風土に合っていると思うのですが.凍結や渇水がない限り,四六時中動かせられますし.

ダムを作ると自然破壊が...という議論もありますが,最近ちらほら聞くようになった小水力発電を数多く作るという手もあると思います.ひょっとすると,技術立国日本としては,ハイテクの開発要素が低いという理由で,原発や他の自然エネルギーに比べて産業界にはウケがよくないのかも.

そうです。原発からの「余った」電力を「貯める」手段として揚水発電所が作られてきました。しかし、今後、脱原発を図りつつ、自然エネルギーの普及を進めていく上で、新たな役割を担うように思います。揚水発電所の建設コストはかなり高いようですが、もう既に作ってしまったものは、存分に活用すべきでしょうし。

>ノルウェーの水力発電比率が98.5%もあるというのは驚きでした.日本は山岳地帯が多い(=高低差が多い,大きい)ので,自然エネルギーの中でも水力は有力なはずですが,現状到底及びませんね

ノルウェーの水力発電比率が高い理由は、山岳地帯や河川が多いといった資源側の要因だけでなく、需要側の要因も大きいです。つまり、人口が500万人(?要確認)と少ないということです。だから、たとえ日本がノルウェーと同じくらいの水力発電量を誇っていたとしても、ノルウェーの数倍もの電力需要がある訳で、その大部分を水力発電が賄うことはむずかしいですよね。

揚水発電だけでなく、一般の水力発電所も貯水池のキャパシティーが大きく、水量調整を行う余地の大きいものは、自然エネルギーを普及させた再の発電量の平衡化に大きな力を発揮してくれるでしょう。実際のところ、スウェーデンでは揚水発電所はあまりないと思いますが、一般の水力発電所が現時点で平行化のための大きな役割を握っています。