イギリスにおける国民投票の結果について書こうと思っていたが、遅くなってしまった。

私としては、離脱派の思わぬ勝利と、離脱の実行がもたらすであろう様々な経済的影響や英国分裂の危機に恐れをなした有権者(離脱派も含めて)が再度の国民投票を要求し、それが実行に移され、結局は残留派が勝利したり、もしくは再投票とまでならなくても拘束力を持たない国民投票の結果が次のイギリス首相によって無視されたりすることで、イギリスがEUに最終的にとどまるという可能性に僅かながらの期待を寄せている。

【 スウェーデンとイギリスの経済的な結びつき 】

スウェーデンは、イギリスとの結びつきが比較的強いこともあり、今後のイギリスのEU離脱に対して大きな懸念が持たれている。スウェーデンの輸出相手としてはイギリスは第3位(サービス)と第4位(商品)である。またスウェーデンの資本の直接投資先としてはイギリスは第7位であり、スウェーデン企業の国外投資の1割がイギリスに向けられている。また、スウェーデンに対する直接投資額の第3位はイギリスである。イギリスに進出しているスウェーデン企業は少なからずあるし、イギリスに渡って現地企業で働いているスウェーデン人も多い。学生なども合わせると10万人ほどのスウェーデン人がイギリスに居住していると見られている。彼らはEUのもとで、これまで特別なビザ申請などをすることなくイギリスに渡りビジネスをしたり、仕事に就くことができた。

そのため、イギリスがEUから離脱したあともイギリスでの居住や経済活動がなるべく支障をきたさないように、良好な経済関係をイギリスと維持していくことは、スウェーデンにとっての大きな課題である。もちろん、これはスウェーデンのみならず他のEU加盟国にとっても同じであり、離脱後のイギリスとどのような経済協定を結ぶべきかがEUレベルでも盛んに議論されている。可能性としては、EUがスイスと結んでいるような個別協定、EUがアイスランドやノルウェー、リヒテンシュタインと結んでいるようなEES協定、もしくはEUがカナダやアメリカ、日本と結ぼうとしているような二国間自由貿易協定などいくつかあるが、どれも2国間の対等で対称的な双方向の協定である。これに対し、イギリスのEU離脱派はこれまでイギリスがEUの中で享受してきた域内自由市場への労働・資本・商品のアクセス権を維持しつつ、同時にEU域内からの労働の移動を制限したり、EUへの負担金を払わなくても良いような協定を結ぼうと考えており、「それは虫の良すぎる話」とEUからは冷ややかな目で見られている。

一方、EUとしては、EUという経済連合の意義を見せつけようと、離脱したイギリスに不利な条件で経済協定を結ぶ道もある。しかし、そうなるとEU諸国にとっての経済的ダメージが大きくなってしまうし、他方で、だからといってEU加盟国と同等の権利をイギリスに与えてしまうと、EUに加入し、これまでどおりの負担金を払わなくてもEUの美味しい汁を吸うことができるという誤ったシグナルを発してしまうことになり、他の加盟国の離脱を招いてしまうかもしれない。だから、非常に難しいトレードオフに直面している。(注: EUから離脱し、別の形でEUと経済協定を結んだとしてもEUへの負担金が必ずしもゼロになるわけではない。例えば、EES協定を結んでいるノルウェーなどは一定の負担金をEUに支払っている。一方、そのような負担を強いられるにもかかわらず、非加盟国であるためEU域内市場のルールづくりに対しては当然ながら関与できない)

【 EU内の重要な政治的パートナー 】

スウェーデンに話を戻したい。イギリスはスウェーデンにとって重要な経済パートナーであるだけでなく、EU政治の場でも重要な協力相手であった。両国とも自由貿易に対しては基本的に好意的であり、保護貿易的な加盟国に対抗しながらEU内の市場整備や、アメリカ、カナダ、日本などとの自由貿易協定の締結に向けて取り組んできた。また、両国ともユーロ非加盟国であり、EU政治の場においてユーロ非加盟を理由に自分たちの影響力が削がれることがないように協力しあいながら政治的な力を維持してきた。さらに、EUがさらなる中央集権化と連邦政府化によって個別加盟国の政治的決定権をブリュッセルに移譲しようとする動きに対抗する上でも、スウェーデンとイギリスは仲の良いパートナーであった。

そんな重要なパートナーを失うことで、EUにおけるスウェーデンの影響力や発言力が減少してしまうのではないかという懸念がある。そのため、今後は難民の受け入れなどで立場の近いドイツなどとの協力関係を強化したり、理念的・政策的にスウェーデンと近い立場にある欧州委員会との関係強化を模索すべきだとの意見がスウェーデンでは上がっている。(他方で、難民の受け入れや労働者の保護、その他の社会政策の面では、これらの政策領域に消極的だったイギリスがパートナーとしていなくなることで、スウェーデンはより動きやすくなり、自分たちの主張をEUに訴えやすくなるのではという見方もある)

【 EUに対するスウェーデンの世論 】

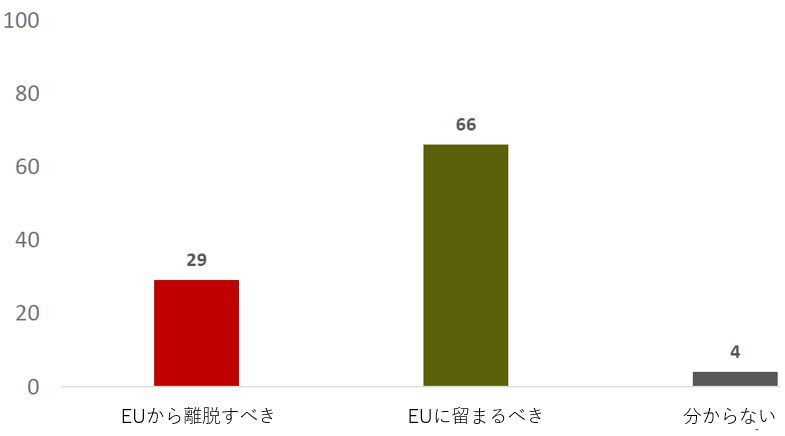

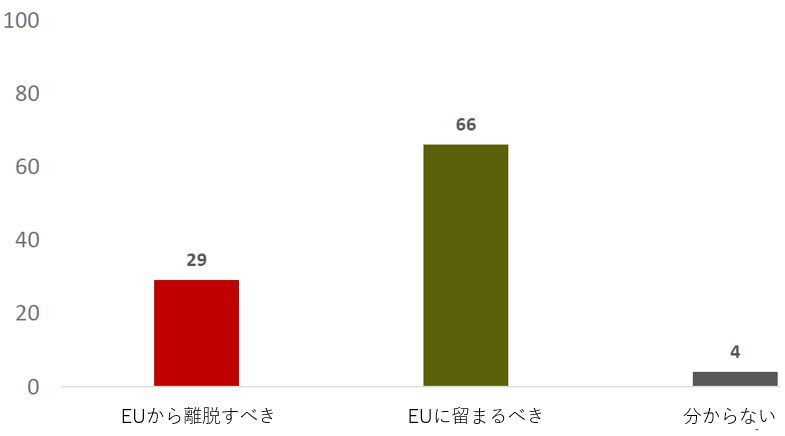

スウェーデンの世論は圧倒的多数がEUに好意的であるため、今回のイギリスの国民投票の結果を受けて、スウェーデンでもEU離脱("Swexit")機運が盛り上がる可能性は非常に小さい。イギリス国民投票の直前に、スウェーデンの日刊紙DNが世論調査機関Ipsosと協力して行った世論調査では、66%の人々が「EUに残留すべき」と答えており、「EUから離脱すべき」と答えた29%を大きく上回った。

ただ、スウェーデンの世論が概してEUに好意的になったのは、比較的最近の話である。スウェーデンがEUに加盟したのは1995年であるが、その是非を問う前年1994年の国民投票ではEU加盟に賛成が52.3%、反対が46.8%と僅差であった。その後もスウェーデンではEU懐疑派が比較的多く、政権党であった社会民主党もEUに対する見方が党内で割れていた。中央党や環境党など、EU加盟後もEU離脱を長らく掲げていた政党もあり、これらの根強いEU懐疑派の存在は、ユーロ加盟を問う2003年の国民投票でユーロ加盟が否決された一因にもなった。(とはいえ、ユーロ加盟に反対した人のすべてがEU離脱はという訳ではない。私もEUには好意的だが、ユーロには当時も今も反対。)

そのような状況から、徐々にではあるがスウェーデンにおいてEUが一般に受け入れられてきた。加盟当初は、EUというと超国家的でスウェーデンの主権を奪う存在であり、非民主的だ、という見方が強かった。しかし、EUの経済統合がスウェーデン経済に与えるメリットや、気候変動や水産資源管理、テロや難民問題といった一国だけでは対処できない課題に対してEUとして協力して取り組むことの意義が次第にスウェーデンで理解されていった結果、今では与野党をまたぐ大部分の政党がスウェーデンが今後もEUに留まることに同意している。

EUからの離脱を表立って主張しているのは、極右政党のスウェーデン民主党だけである。イギリスと同様の国民投票をスウェーデンでも実施することを提案しているこの党の党首は、イギリスの投票結果を受けて「自由と民主主義の勝利だ」とコメントしている。一方、左派-右派というスペクトラム上では彼らと全く対極に位置する左党(旧共産党)は、これを機にEU加盟にともなってスウェーデンに課せられた諸規定の再交渉をEUと行い、例えば、他の加盟国からスウェーデンに来て働く人々がスウェーデンの団体協約の規定と同じ条件のもとで働くというルールが徹底されるようにすべきだ、と訴えている。ただ、この党のようにEUの現行制度を修正していくべきだ、という立場をとっているのはこの党にかぎらず、EUに賛意を示している他の政党にも言えることである。EU残留を支持しているからといって、現在の制度に満足しているというわけでは必ずしもない。先に触れたように、スウェーデン政府はEUがさらなる中央集権化を進め、第二のアメリカ合衆国になることには反対の立場である。そうではなく、一国だけでは対処できない政策領域に限って個別の加盟国をまたぐ超国家的な政策を実施していこう、という選択的な立場をとっている。さらに、そのような政策の決定プロセスがなるべく民主的になるように、さらなる制度の改良を求めているのである。

このように、スウェーデンにおけるEUの受容は、加盟から20年あまりが経った今、かなり高まっている。先に挙げた、イギリスの国民投票の直前にスウェーデンで実施された世論調査を詳しく見てみると、性別・年齢・学歴・所得水準のすべてのカテゴリーにおいて、EU残留派が多数であることが分かる。スウェーデンのEU加盟を問う1994年の国民投票時の世論調査では、男性の賛成派は59%、女性の賛成派は46%というように性別で差があった。また、学歴別に見ると基礎教育までしか受けていない有権者の43%がEU加盟に賛成だったのに対し、大学卒の賛成派は64%だった。また、若い世代ほどEU加盟に反対で、年齢が上がるにつれて賛成派が多くなるという明らかな傾向があった(賛成派は18-21歳で42%だったのに対し、71-80歳で61%だった)。それから20年経った今、性別による差がなくなり、年齢とのプラスの相関関係もなくなり、全体的に賛成派が増えたのである。

【 余談 】

今回の国民投票の結果は、EU離脱派が51.9%、EU残留派が48.1%という僅差で離脱派が勝った。これだけの僅差ということは、それだけ世論が大きく二分していたということである。その日の天候や偶発的な事象によって、どちらに転がっていても不思議ではなかった。そのような僅かな差によって、EU離脱という現状を大きく覆すような決定を行うことが果たして正しいのか疑問に思う。

で、この僅差という結果をニュースで耳にした時に、ふと思い出したのは、2年ほど前にたまたま目にしたネット記事である。

2年前というと、スウェーデンでは国政・地方同時選挙が行われた年であり、その時の国政選挙でも左派と右派の支持が伯仲していた。そして、選挙の結果、社会民主党を中心とする左派政党が4%ほどの僅差で穏健党を中心とする右派政党に勝利した。この結果に対して、スウェーデン在住の自称ジャーナリストが

と真顔で(←きっと)記事中に書いていたのが、あまりに衝撃的でずっと頭に残っている。

今回のイギリスの国民投票でも、残留派・離脱派がほとんど同じくらいの支持を集めたわけであるが、それは有権者が「どっちに投票しても大した違いはない」などと考えていたということではない。どの選挙でも一定数の流動票があり、投票の直前になって投票先を決める人がいることは否定しないが、それでも大多数の有権者にとって残留派が勝利した場合と、離脱派が勝利した場合とではその後のイギリスの行く末が大きく異なることは理解していたであろう。両ブロックが伯仲しているということは、世論が二分しているということであり、それは「どっちに投票しても大した違いはない」という状況とは全く異なる。

ちなみに2014年の国政選挙では、左派政党の公約と右派政党の公約にあまり違いがない、という指摘は当時あり、それを根拠に上げたうえで「大した違いはない」と解釈するならまだ良い。しかし、得票率がほとんど同じだから、という理由では、そのような結論は導けない。ネットの普及ともに誰でもジャーナリストを名乗れるようになったのは良い側面もある反面、質の悪いジャーナリストも乱立するようになり、「ジャーナリスト」という言葉が持つ重みがずいぶんと軽くなったと感じる。

私としては、離脱派の思わぬ勝利と、離脱の実行がもたらすであろう様々な経済的影響や英国分裂の危機に恐れをなした有権者(離脱派も含めて)が再度の国民投票を要求し、それが実行に移され、結局は残留派が勝利したり、もしくは再投票とまでならなくても拘束力を持たない国民投票の結果が次のイギリス首相によって無視されたりすることで、イギリスがEUに最終的にとどまるという可能性に僅かながらの期待を寄せている。

【 スウェーデンとイギリスの経済的な結びつき 】

スウェーデンは、イギリスとの結びつきが比較的強いこともあり、今後のイギリスのEU離脱に対して大きな懸念が持たれている。スウェーデンの輸出相手としてはイギリスは第3位(サービス)と第4位(商品)である。またスウェーデンの資本の直接投資先としてはイギリスは第7位であり、スウェーデン企業の国外投資の1割がイギリスに向けられている。また、スウェーデンに対する直接投資額の第3位はイギリスである。イギリスに進出しているスウェーデン企業は少なからずあるし、イギリスに渡って現地企業で働いているスウェーデン人も多い。学生なども合わせると10万人ほどのスウェーデン人がイギリスに居住していると見られている。彼らはEUのもとで、これまで特別なビザ申請などをすることなくイギリスに渡りビジネスをしたり、仕事に就くことができた。

そのため、イギリスがEUから離脱したあともイギリスでの居住や経済活動がなるべく支障をきたさないように、良好な経済関係をイギリスと維持していくことは、スウェーデンにとっての大きな課題である。もちろん、これはスウェーデンのみならず他のEU加盟国にとっても同じであり、離脱後のイギリスとどのような経済協定を結ぶべきかがEUレベルでも盛んに議論されている。可能性としては、EUがスイスと結んでいるような個別協定、EUがアイスランドやノルウェー、リヒテンシュタインと結んでいるようなEES協定、もしくはEUがカナダやアメリカ、日本と結ぼうとしているような二国間自由貿易協定などいくつかあるが、どれも2国間の対等で対称的な双方向の協定である。これに対し、イギリスのEU離脱派はこれまでイギリスがEUの中で享受してきた域内自由市場への労働・資本・商品のアクセス権を維持しつつ、同時にEU域内からの労働の移動を制限したり、EUへの負担金を払わなくても良いような協定を結ぼうと考えており、「それは虫の良すぎる話」とEUからは冷ややかな目で見られている。

一方、EUとしては、EUという経済連合の意義を見せつけようと、離脱したイギリスに不利な条件で経済協定を結ぶ道もある。しかし、そうなるとEU諸国にとっての経済的ダメージが大きくなってしまうし、他方で、だからといってEU加盟国と同等の権利をイギリスに与えてしまうと、EUに加入し、これまでどおりの負担金を払わなくてもEUの美味しい汁を吸うことができるという誤ったシグナルを発してしまうことになり、他の加盟国の離脱を招いてしまうかもしれない。だから、非常に難しいトレードオフに直面している。(注: EUから離脱し、別の形でEUと経済協定を結んだとしてもEUへの負担金が必ずしもゼロになるわけではない。例えば、EES協定を結んでいるノルウェーなどは一定の負担金をEUに支払っている。一方、そのような負担を強いられるにもかかわらず、非加盟国であるためEU域内市場のルールづくりに対しては当然ながら関与できない)

【 EU内の重要な政治的パートナー 】

スウェーデンに話を戻したい。イギリスはスウェーデンにとって重要な経済パートナーであるだけでなく、EU政治の場でも重要な協力相手であった。両国とも自由貿易に対しては基本的に好意的であり、保護貿易的な加盟国に対抗しながらEU内の市場整備や、アメリカ、カナダ、日本などとの自由貿易協定の締結に向けて取り組んできた。また、両国ともユーロ非加盟国であり、EU政治の場においてユーロ非加盟を理由に自分たちの影響力が削がれることがないように協力しあいながら政治的な力を維持してきた。さらに、EUがさらなる中央集権化と連邦政府化によって個別加盟国の政治的決定権をブリュッセルに移譲しようとする動きに対抗する上でも、スウェーデンとイギリスは仲の良いパートナーであった。

そんな重要なパートナーを失うことで、EUにおけるスウェーデンの影響力や発言力が減少してしまうのではないかという懸念がある。そのため、今後は難民の受け入れなどで立場の近いドイツなどとの協力関係を強化したり、理念的・政策的にスウェーデンと近い立場にある欧州委員会との関係強化を模索すべきだとの意見がスウェーデンでは上がっている。(他方で、難民の受け入れや労働者の保護、その他の社会政策の面では、これらの政策領域に消極的だったイギリスがパートナーとしていなくなることで、スウェーデンはより動きやすくなり、自分たちの主張をEUに訴えやすくなるのではという見方もある)

【 EUに対するスウェーデンの世論 】

スウェーデンの世論は圧倒的多数がEUに好意的であるため、今回のイギリスの国民投票の結果を受けて、スウェーデンでもEU離脱("Swexit")機運が盛り上がる可能性は非常に小さい。イギリス国民投票の直前に、スウェーデンの日刊紙DNが世論調査機関Ipsosと協力して行った世論調査では、66%の人々が「EUに残留すべき」と答えており、「EUから離脱すべき」と答えた29%を大きく上回った。

ただ、スウェーデンの世論が概してEUに好意的になったのは、比較的最近の話である。スウェーデンがEUに加盟したのは1995年であるが、その是非を問う前年1994年の国民投票ではEU加盟に賛成が52.3%、反対が46.8%と僅差であった。その後もスウェーデンではEU懐疑派が比較的多く、政権党であった社会民主党もEUに対する見方が党内で割れていた。中央党や環境党など、EU加盟後もEU離脱を長らく掲げていた政党もあり、これらの根強いEU懐疑派の存在は、ユーロ加盟を問う2003年の国民投票でユーロ加盟が否決された一因にもなった。(とはいえ、ユーロ加盟に反対した人のすべてがEU離脱はという訳ではない。私もEUには好意的だが、ユーロには当時も今も反対。)

そのような状況から、徐々にではあるがスウェーデンにおいてEUが一般に受け入れられてきた。加盟当初は、EUというと超国家的でスウェーデンの主権を奪う存在であり、非民主的だ、という見方が強かった。しかし、EUの経済統合がスウェーデン経済に与えるメリットや、気候変動や水産資源管理、テロや難民問題といった一国だけでは対処できない課題に対してEUとして協力して取り組むことの意義が次第にスウェーデンで理解されていった結果、今では与野党をまたぐ大部分の政党がスウェーデンが今後もEUに留まることに同意している。

EUからの離脱を表立って主張しているのは、極右政党のスウェーデン民主党だけである。イギリスと同様の国民投票をスウェーデンでも実施することを提案しているこの党の党首は、イギリスの投票結果を受けて「自由と民主主義の勝利だ」とコメントしている。一方、左派-右派というスペクトラム上では彼らと全く対極に位置する左党(旧共産党)は、これを機にEU加盟にともなってスウェーデンに課せられた諸規定の再交渉をEUと行い、例えば、他の加盟国からスウェーデンに来て働く人々がスウェーデンの団体協約の規定と同じ条件のもとで働くというルールが徹底されるようにすべきだ、と訴えている。ただ、この党のようにEUの現行制度を修正していくべきだ、という立場をとっているのはこの党にかぎらず、EUに賛意を示している他の政党にも言えることである。EU残留を支持しているからといって、現在の制度に満足しているというわけでは必ずしもない。先に触れたように、スウェーデン政府はEUがさらなる中央集権化を進め、第二のアメリカ合衆国になることには反対の立場である。そうではなく、一国だけでは対処できない政策領域に限って個別の加盟国をまたぐ超国家的な政策を実施していこう、という選択的な立場をとっている。さらに、そのような政策の決定プロセスがなるべく民主的になるように、さらなる制度の改良を求めているのである。

このように、スウェーデンにおけるEUの受容は、加盟から20年あまりが経った今、かなり高まっている。先に挙げた、イギリスの国民投票の直前にスウェーデンで実施された世論調査を詳しく見てみると、性別・年齢・学歴・所得水準のすべてのカテゴリーにおいて、EU残留派が多数であることが分かる。スウェーデンのEU加盟を問う1994年の国民投票時の世論調査では、男性の賛成派は59%、女性の賛成派は46%というように性別で差があった。また、学歴別に見ると基礎教育までしか受けていない有権者の43%がEU加盟に賛成だったのに対し、大学卒の賛成派は64%だった。また、若い世代ほどEU加盟に反対で、年齢が上がるにつれて賛成派が多くなるという明らかな傾向があった(賛成派は18-21歳で42%だったのに対し、71-80歳で61%だった)。それから20年経った今、性別による差がなくなり、年齢とのプラスの相関関係もなくなり、全体的に賛成派が増えたのである。

【 余談 】

今回の国民投票の結果は、EU離脱派が51.9%、EU残留派が48.1%という僅差で離脱派が勝った。これだけの僅差ということは、それだけ世論が大きく二分していたということである。その日の天候や偶発的な事象によって、どちらに転がっていても不思議ではなかった。そのような僅かな差によって、EU離脱という現状を大きく覆すような決定を行うことが果たして正しいのか疑問に思う。

で、この僅差という結果をニュースで耳にした時に、ふと思い出したのは、2年ほど前にたまたま目にしたネット記事である。

2年前というと、スウェーデンでは国政・地方同時選挙が行われた年であり、その時の国政選挙でも左派と右派の支持が伯仲していた。そして、選挙の結果、社会民主党を中心とする左派政党が4%ほどの僅差で穏健党を中心とする右派政党に勝利した。この結果に対して、スウェーデン在住の自称ジャーナリストが

この2大連合の得票差は4.4%と、それほどの大差ではない。有権者にとっては、「どっちに投票しても大した違いはない」ということなのだろう。

と真顔で(←きっと)記事中に書いていたのが、あまりに衝撃的でずっと頭に残っている。

今回のイギリスの国民投票でも、残留派・離脱派がほとんど同じくらいの支持を集めたわけであるが、それは有権者が「どっちに投票しても大した違いはない」などと考えていたということではない。どの選挙でも一定数の流動票があり、投票の直前になって投票先を決める人がいることは否定しないが、それでも大多数の有権者にとって残留派が勝利した場合と、離脱派が勝利した場合とではその後のイギリスの行く末が大きく異なることは理解していたであろう。両ブロックが伯仲しているということは、世論が二分しているということであり、それは「どっちに投票しても大した違いはない」という状況とは全く異なる。

ちなみに2014年の国政選挙では、左派政党の公約と右派政党の公約にあまり違いがない、という指摘は当時あり、それを根拠に上げたうえで「大した違いはない」と解釈するならまだ良い。しかし、得票率がほとんど同じだから、という理由では、そのような結論は導けない。ネットの普及ともに誰でもジャーナリストを名乗れるようになったのは良い側面もある反面、質の悪いジャーナリストも乱立するようになり、「ジャーナリスト」という言葉が持つ重みがずいぶんと軽くなったと感じる。

こういう台詞を、いきなり冒頭で書く神経が私には欠片も理解できません。

国民投票を行う公約を掲げ総選挙を行い勝利し、国政選挙以上の金をかけて2500万人以上の投票行動の末に出た『民意』を、踏み潰して欲しいと思ってるのは呆れ果てます。

泣きたいのは英国民だった事が、これではっきりしました。

遠からず、泣きたいのは「仏」であり「蘭」であり「スロバキア」であり「デンマーク」であり……と、際限なく広がっていく事でしょう。

国民投票は「右派の反対派」と「左派の反対派」という、本来国政選挙では相容れない両者を一つの反対という旗印の下に結集させられる、という点で、本当の意味での民主主義だと言えると思います。

(直接民主主義は議会制民主主義よりも下等だ、などと『まさか』言うつもりはないですよね?)

スウェーデンは所得水準推移やグラフを見ても、議会が「スウェーデン民主党とそれ以外」という点を鑑みてもEU離脱はまずしないと思ってますけれど。

挙句の果てに今までずっと、言う機会が与えられず封殺され隅に押し込まれていた意見が、EU離脱を契機に大量に噴出してきたら、ジャーナリスト批判と来ましたか。

オバマ大統領を始め世界中の政府要人が内政干渉よろしく離脱反対のシュプレヒコールを叫び、主要マスメディアも離脱派を馬鹿のファシストのレイシスト呼ばわりし、投票直前に暗殺事件まで起こって。

それでも負けたんですよ、残留派は。

それを理解すべきです。そして、何故英国民EUから出たいと思ったか。

労働市場の開放による貧富の格差の破滅的拡大、労働組合の機能低下と労働環境の悪化、それに対する回答を一切用意しない政治家(特に労働党は、守るべき下層労働者を守ってない時点でどうしようもない)

そして、現実をみない難民受け入れと外国人福祉の拡大に「自分達をさしおいて!」と、堪忍袋の尾が切れただけだという事を。いい加減、真正面から認めたらどうかと思いますがね。

言っておきますが、私は極右支持者じゃありません。

頼むからこれを契機に政治家は真面目に話し合って欲しいと思ってます。それは何故か?

左端パンパンになるまで引っ張った輪ゴムから手を離して、真ん中で止まってくれる訳がないからです。

絶対に右端まで遮る物を突き破りながらすっ飛んでいくでしょう。そうなってからでは遅い。

このままでは、遠からず世界はそうなります。まあ、離脱決定後の政治家や主要メディアの反応を見る限り、全て壊れるまで省みる事はない気がしますが……

はい。国民投票の本来のテーマとは関係のない、現政権の信任・不信任といった内政事情に基いて票が投じられるようになるのは大きな問題だと思います。本来のテーマがきちんと理解され、議論されるためには十分な準備が必要だとは思いますが、代議制民主主義と直接民主主義の間でうまくバランスを取っていかなければいけないでしょうね。

私は本文中で「そのような僅かな差によって、EU離脱という現状を大きく覆すような決定を行うことが果たして正しいのか疑問に思う」と書いています。そのような大きな決定を、どちらに転んでもおかしくなかったような僅差の結果でもって下すことの問題を言っています。憲法改正など、現状を大きく覆すような決定は、単純多数決ではなく、3分の2を必要としたり、複数の採決を必要とする場合が多いわけですが、EU離脱という決定は憲法改正と同じくらい大きな決定ですから、より厳しい条件を設けるなどの配慮をするべきでした。ですから、今回の結果だけで物事を決めるな、ということを言いたかったのが一つ。もう一つは、EU残留派である私の願いとして書いたまでです。個人のブログです。私自身の希望的観測に対して、いちいちと文句を言われる筋合いはありません。

ところで、気になるのは「泣きたいのは英国民」という表現です。英国民が言っているなら分かるが何故お前が言っているんだ、というツッコミは置いておいて、そもそも「英国民」という一枚岩の主体が存在するのですか? そして、その単一の主体が「泣きた」がっているのですか? 「何故英国民EUから出たいと思ったか」という表現も同様。それぞれの国には、たとえ国籍が同じであっても、アイデンティティが異なり、考えも異なる複数の個人が住んで、一つの社会を構成しているわけです。まず、その点をしっかり抑えることから始めるべきでしょうね。

そこで質問なのですが、スウェーデンがどのような政策で生き残っているのか(特に経済面で)、日本はどこを参考にしていくべきか、という二つをご教授願いたいです。

冗長な文章ですみません。よろしくお願いします。