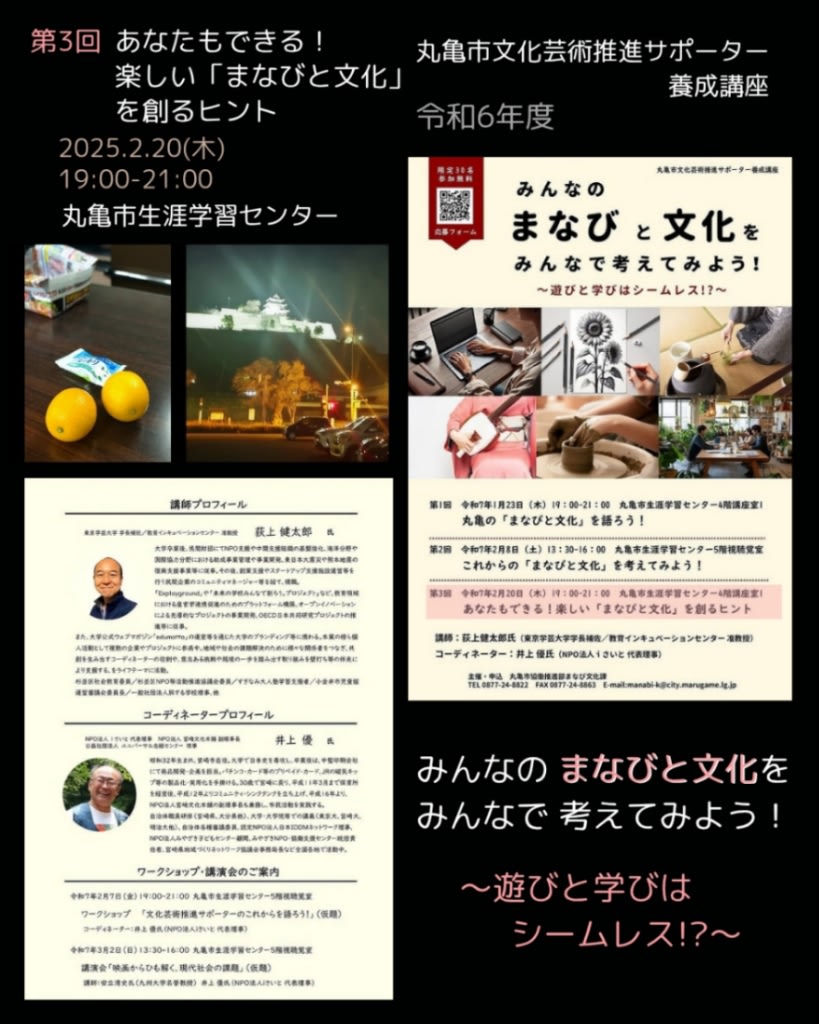

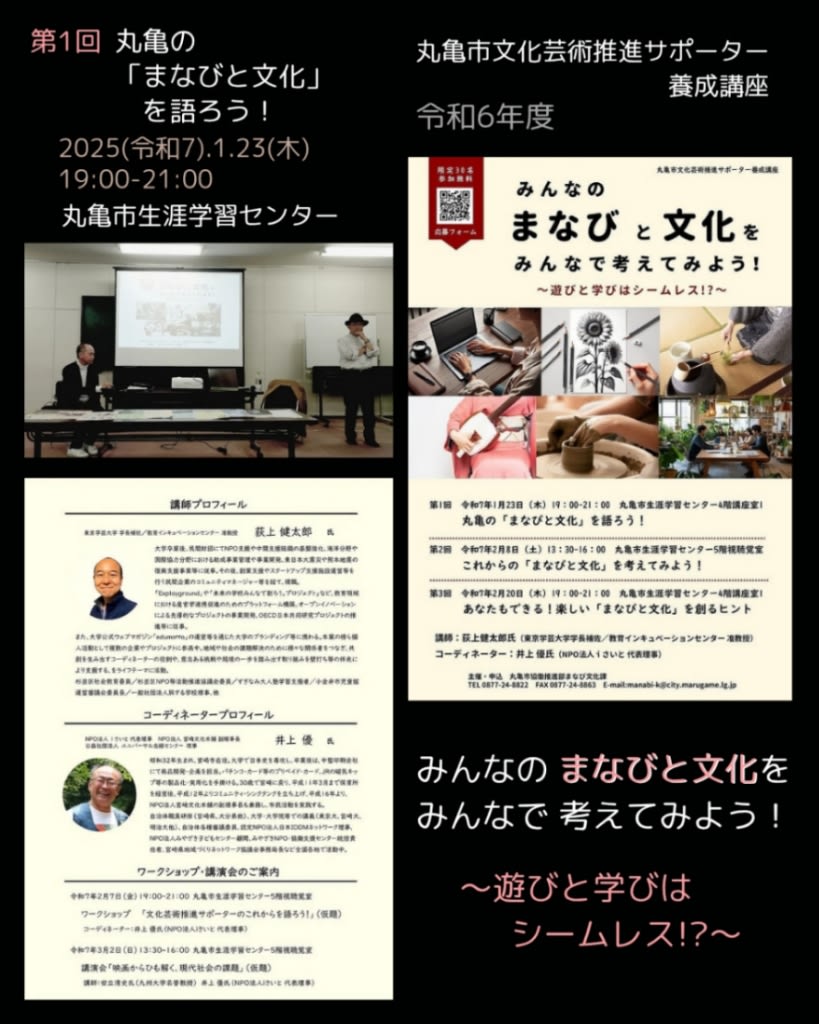

2/19(水)

四国学院大学

演劇コース12期生卒業公演

初日、三女と観劇!

●ダンスパフォーマンス『As it is』

劇場の隣にある部屋が客席に。

そして主な舞台が、

そこから見える外のスペース。

そこには不思議なオブジェ。

冷蔵庫やソファ、

木でできた

ドアや小さな階段など

組み合わせて作られた何か。

夕暮れ時、それらが

イルミネーションライトと共に

うっすらと照らし出されている。

客席には音声。

出演者、関係者の声で

「私の好きな〇〇は〜〜です」など

自己紹介のようなものが流れていた。

始まると

おもむろに自転車に乗った青年が登場。

そのあと、台車を押して来た青年も。

2人のやり取りが

とにかく観ていて面白かった。

.

.

ものを投げたり拾ったり

子どもが思いつくまま

いたずらしたり

遊んだりするような流れに

観ている方も身を任せて

いるような心地だった。

三女いわく、

夜中のEテレ番組みたいな。

芸人さんが何か

面白いことやってる

…みたいな。

私は、

ちょっと方向は違うけど

ついつい見てしまう

夜中のNHK タローマン

みたいな。

.

.

外のスペース奥には

一般の道。

自動車も走り、行き交う人もいて。

その中を、演者も自転車で走ったり

こちらを覗く場面もあったりして。

ドキドキワクワク。

演目が終わるころには

外はすっかり暗くなり。

外の世界と融合してるような

不思議な感覚。

野外の演劇でもなく

劇場の演劇でもなく

その中間で観ているような感じで

とにかく楽しかった。

.

.

.

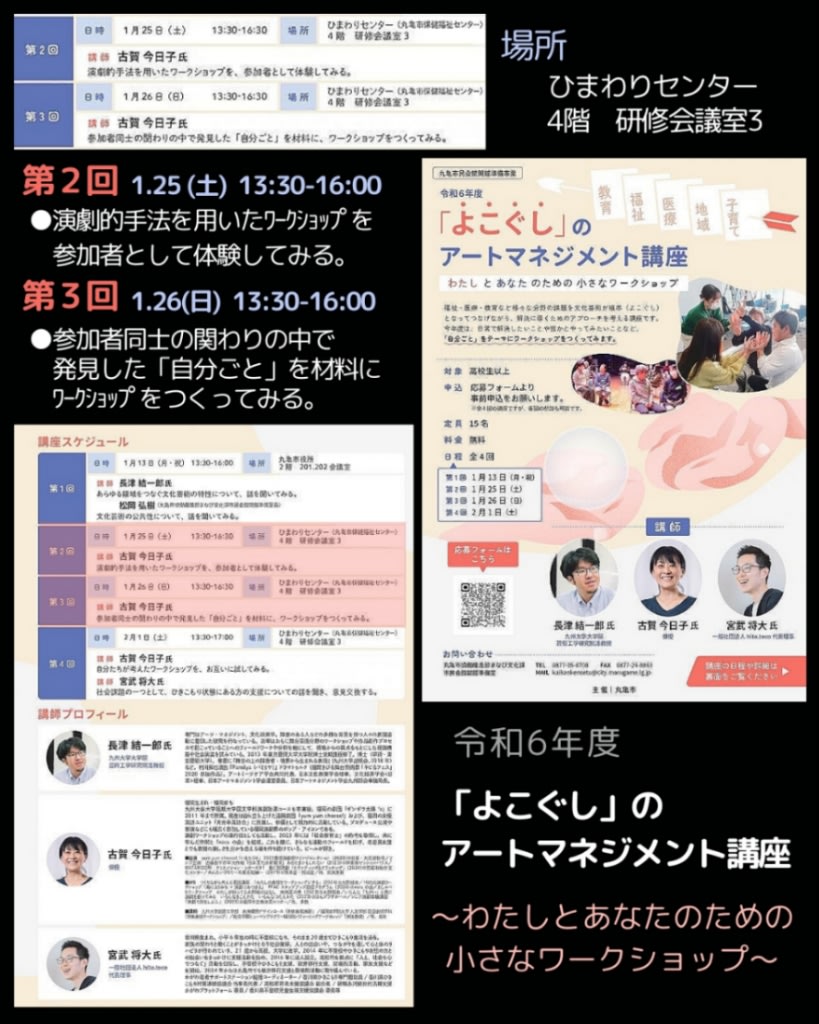

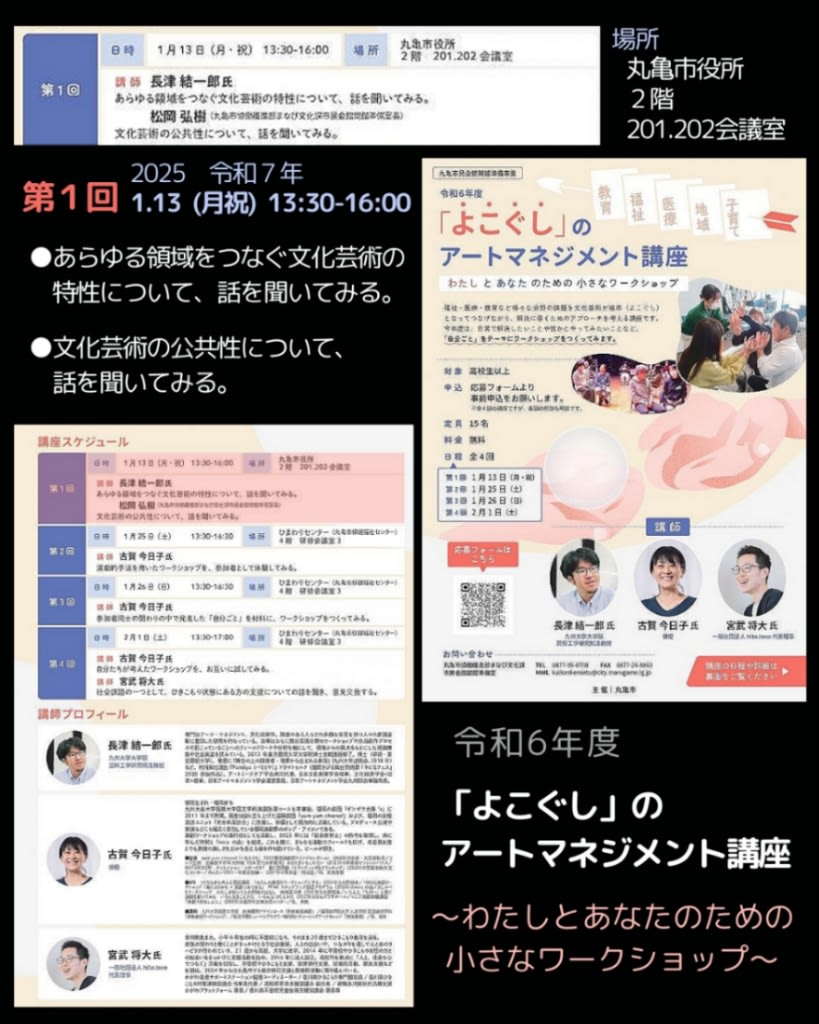

●演劇作品『星を求める 蛾の願い』

そして、次はいつもの

ノトススタジオの劇場で。

時間の流れに沿った

起承転結…というよりは

印象的なシーンが

次々と出てきたり、

過去と行き来するような

不思議な雰囲気。

私はあまりものを知らないので

ワードの意味など

はっきり頭にないままの観劇。

けれど、

三女はちょっと違っていたようだ。

ところどころ

気になるワードや場面があったらしい。

“エーミール”

ヘルマン・ヘッセ著

『少年の日の思い出』

その登場人物。

三女が調べたところ、

中1の国語の教科書に出てくるらしく

割と広く知られているらしい。

もっとも彼女は

小4後半から不登校で

中1の時もその最中。

個人的に勉強もしていないので

教科書にあることは知らなかったとか。

ではなぜ

エーミールや

「そうかそうか、つまり君は…」

のセリフを知っているのか。

どうやらネットで、

文学の名言を歌詞に入れた曲を

聴いたことがあったようだ。

そういえば、以前

彼女からオススメされていた

ことを思い出した。

.

.

いわゆる

文豪の名前も随所に出てきて、

その著書の名前も出てきた。

気になるワードとワードが繋がって

更に気になる気持ちを

くすぐられたのだろう。

熱量高く語っていた。

.

.

あと、

三女が気になった細部。

パパ活女子の

インスタ画面が映し出されたところ。

画面の右上に

グリーンの★マーク。

これは親しい相手に

登録された者の画面に出るそうだ。

なので、それ以外の人は

見られない画面なのだと。

.

.

なるほど…。

周知のことかもしれないが、

そういうのに疎い私は知らず。

ピンきてなかった。

三女いわく、つまりは

そういう親しい間柄

となっている相手が、

外部にリークしたということ。

これに限らず、

色々なところで

リークされてる問題を見るにつけ

なんか闇を感じるらしい。

.

.

その他…

電話で友だちとのやり取りが

すごく自然で

いわゆる演じてる感がなかったと。

彼女自身はほとんど電話をしないが、

身近なところで

電話の会話を耳にすることはあり、

それが似ていると言うのだ。

なるほど…。

実際に学生さんだし、

その辺はリアルなのかもね。

学生から◯十年経った私としては

何がリアルか

分からないことも多い。

.

.

しかし、

カレーの匂いは分かった!

やっぱり、そうだったよね。

と、観劇後

最初にお互い確認したのは

ソレだった。

(すみません…)

.

.

それと最後、印象的だった

蛾か蝶か、その羽の画像の真ん中に

人が現れたところ。

綺麗なのは羽じゃなく、

からだの部分。

ぱっと見てすぐに

わかるところじゃない…

というのが、

何だか深いなーと三女。

確かに。

色々と深いけど

私にとっては

ぱっと見てすぐに分かる

という感じではない。

けれど

こんなふうに

お互い話すうちに、

感じるものが浮かび上がる…

というのは

何だかいいなと思った。

.

……………

観劇後、三女は

これ誰がお話作ったんやろーと

興奮気味だった。

しかしロビーに出ると

途端に気恥ずかしくなるようで。

関係者の方々がいても何も話せず。

後でそれを

ちょっと残念がっていた。

なので…

人知れずここに

書いておくことにした。