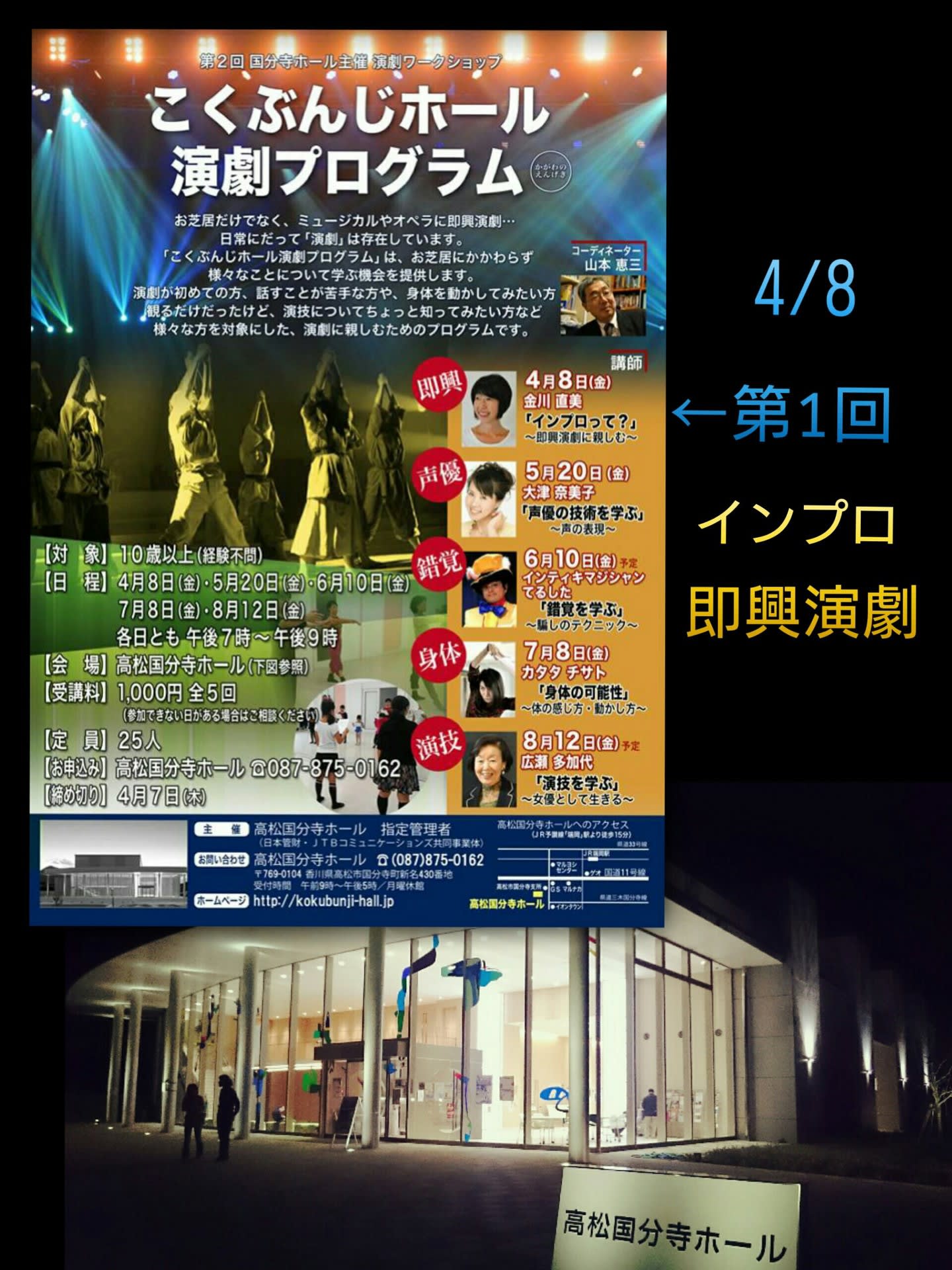

8/12

こくぶんじホール

演劇プログラム 第5回

「演技を学ぶ」

~女優として生きる~

講師 広瀬多加代 さん

******

お歳を聞いてびっくり。

そんな昔から!

劇団を立ち上げた頃のお話など、

県内でも昔から演劇活動はあったこと。

子どものいじめや自殺など

問題を受けての舞台作りに

取り組んでいたお話も。

子どものことについては

今も難しい問題がある。

命を粗末に…という感覚よりも

より切羽詰まった心の問題が

広がってきている気がする現在。

それは、子どもに限ったことでなく

世の中全体に広がる大きな問題が

子どもにも影響を与えているのかも。

自分自身、演劇などの芸術で

救われることもある。

そういった意味でも、これからも

どんな人にも演劇の力は

必要なのだと思う。

そして、どんなものが

そうあることができるのか

考えていきたいと思った。

*******

技術面も大切であるとの

お話もあった。

それは基本的なことであるが

そこをクリアするのが難しいのだと。

そのひとつとして

いくつか皆で実際に

声を出してやってみた。

桃太郎の冒頭

“むかしむかし あるところに……”

からの数行。

ただ読むのではなく

その場面が想像できるような読み方。

“ 言葉が言葉として伝わる ”方法

これを聞いてハッとした。

普段そんな大切に

言葉を発しているだろうか。

伝えようという気持ちすらなく

ぞんざいに、乱暴に発している

言葉の数々を思い出して悲しくなった。

お互いにそうであるなら

言葉として間違っていなくても

伝えたいことが伝わるはずもない。

演じる人だけでなく

それを見て受け止める人も

そのことに気付くことが大切だろう。

これは舞台の上だけでなく、

日常を生きる人にとっても

切実な問題であるかもしれない。

また、自分が活動している

おはなし会などでは

絵本の読み聞かせだけでなく

絵本を使わない

素話(語り聞かせ)をすることもある。

そういう時には、

今回教えていただいたことは

おおいに参考になると思った。

言葉の意味が伝わるような

抑揚や間合いや……

自分で考えていく時の手がかりとして。

*****

『雨ニモマケズ』を

母音法(アイウエオだけで)話す練習も。

滑舌を良くするために

効果があるとのこと。

なかなか すらすらとは話せない(笑)。

これも繰り返し、続けていくことで

身に付いていくのだろう。

********

今回でこの講座は終了。

けれど この後も

このホールで学ぶ場を設けて

ゆくゆくは

舞台公演をする構想とのこと。

行き帰りに長時間かかることや

稽古の曜日に家庭の事情が

重なることもあり、

継続的には難しいけれど

せっかくのご縁なので

何らかの形で関わりを

持てたらなとは思っている。

ちょうど帰り際に

声をかけてくれた方と

少しお話することができた。

皆さん演劇を求める気持ちは

同じだなぁと。

自分なりの関わり方を

探していきたいなと思った。

全5回の講座

本当にお世話になりました!