映画「ザ・ホワイトタイガー」はNetflix映画

Netflixで配信間もない作品の「ザ・ホワイトタイガー」の紹介が気になる。貧困から抜け出そうと富豪の運転手になったあとに地位を築いた男の一代記だという。映画を見始めたら、舞台はインドである。インドの言語も当然主力だが、アメリカ資本で制作なので英語が基調である。今はリッチになった主人公がこれまでの道筋を振り返る訳である。インドの貧困エリアや猥雑な街をカット割り激しく紹介していく中に、ずる賢く生き残ろうとする主人公バルラムを映す。

監督のラミン・バーラニが撮ったアメリカ映画「ドリームホーム 99%を操る男たち」は観ている。住宅ローン払えず破綻した家庭と不動産ブローカーを描く作品でなかなか面白い映画であった。そんなわけで見てみる。傑作というわけではないが、サクセスストーリーというよりも現代インド社会の矛盾を浮き彫りにしている印象をもった。ある意味現代インドを知るには見ておいて良かった。でも、これって日米の映倫系大丈夫なの?

青年起業家ぽい雰囲気を充満させる主人公バルラムが自分の過去を語ろうとする、そのときに自らがお尋ね者になっているチラシを焼くシーンがある。何かあるんだろうと想像させる。大家族の一家は貧しい上に、父親が結核に倒れる。地主への地代の支払いもままならない。元々は勉強ができる主人公バルラム(アダーシュ・ゴーラヴ)は教師からデリーで学ぶルートの紹介をうけウキウキするが、兄からそんな余裕はないからここで働けと言われ落胆する。

そんなとき、富豪の家で運転手を募集する話があるという情報が入る。富豪の息子アショク(ラージクマール・ラオ)はアメリカ留学から帰国したばかりでこういう人につきたいと考える。免許なんかあるわけない。大家族の主である祖母に頼む。きっちり仕送りを送るという約束をしてドライビング教室で学び、富豪の豪邸の前で待ち伏せする。門前払いになりかけたが、熱心さに押され家族調査もされて押しかけ運転手になることに成功する。

いざ運転手になってみると、不合理で理不尽な話が満載である。それでも、息子のアショクとピンキー(プリヤンカー・チョープラ・ジョナス)はバルラムをかわいがってくれた。バルラムは夫妻が夜遊び回るのにも付き合っていたが、あるとき酔ったピンキーが自分が運転すると言い、任せると飲酒運転とおぼしき蛇行運転で猛スピードに走り抜くところに子どもの影が映るのであるが。。。

事故のシーンは冒頭にも流れ、予想通りの流れにはなっていく。アメリカ帰りの2人は常識的な考えを持っているが、周囲は日本で言えば戦後の混乱時期までその倫理観がさかのぼるような社会である。でもこの主人公のサクセストーリーだよね。その割には華やかにサクセスしていくような流れにならないよなあ。ちょっとやきもきする。時間は刻々とエンディングに近づいている。そんな場面から意外な展開となる。こうするとは予想もつかなかった。複雑な感情を持つ。

インド社会の矛盾

1.悪いことしてもわからない。

統計を見ているわけではないが、犯罪摘発率って極めて低いのではないか?映画の中でもおいおいどうなっちゃうんだろう??と思わせるようなことがいくつかあるけど、大丈夫である。インドの工科大学の頭脳は世界有数で、著名IT企業に大勢優秀な人材を送っているにもかかわらず、実際には犯罪に関してとんでもないザル社会だ。

お尋ね者のチラシを見ながら、この手の顔はインドにはいくらでもいるからねと主人公はのたまう。いずれ中国を抜いて世界一の人口になるというインドでの犯罪蔓延はそうは変わらないであろうという印象を持つ。

2.賄賂社会インド

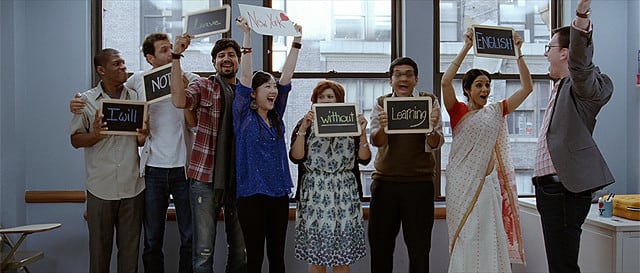

現代中国の賄賂はあまりにも有名で、習近平主席がかなりそれを摘発したと言われる。かなり改善されたのではないか。女性の映るポスターで社会主義国家インドの良さを訴えるという場面に出くわす。でも、この映画でも主人公が仕えるアショクのところに政治家が来て献金をつり上げるシーンがでてくる。アショクは自分の都合の良いように図ってもらうように献金を配りまくる。そのとき運転するのはバルラムである。

官僚が強く、許認可制のすき間をすり抜けるには賄賂が必要という前近代的な体制にまだインドがなっていることがよくわかる。そうか!実質インド映画なのにアメリカ映画としてなっているのは、国内であからさまに批判することができないのだからであろうと映画を見終わるころに気づく。

Netflixで配信間もない作品の「ザ・ホワイトタイガー」の紹介が気になる。貧困から抜け出そうと富豪の運転手になったあとに地位を築いた男の一代記だという。映画を見始めたら、舞台はインドである。インドの言語も当然主力だが、アメリカ資本で制作なので英語が基調である。今はリッチになった主人公がこれまでの道筋を振り返る訳である。インドの貧困エリアや猥雑な街をカット割り激しく紹介していく中に、ずる賢く生き残ろうとする主人公バルラムを映す。

監督のラミン・バーラニが撮ったアメリカ映画「ドリームホーム 99%を操る男たち」は観ている。住宅ローン払えず破綻した家庭と不動産ブローカーを描く作品でなかなか面白い映画であった。そんなわけで見てみる。傑作というわけではないが、サクセスストーリーというよりも現代インド社会の矛盾を浮き彫りにしている印象をもった。ある意味現代インドを知るには見ておいて良かった。でも、これって日米の映倫系大丈夫なの?

青年起業家ぽい雰囲気を充満させる主人公バルラムが自分の過去を語ろうとする、そのときに自らがお尋ね者になっているチラシを焼くシーンがある。何かあるんだろうと想像させる。大家族の一家は貧しい上に、父親が結核に倒れる。地主への地代の支払いもままならない。元々は勉強ができる主人公バルラム(アダーシュ・ゴーラヴ)は教師からデリーで学ぶルートの紹介をうけウキウキするが、兄からそんな余裕はないからここで働けと言われ落胆する。

そんなとき、富豪の家で運転手を募集する話があるという情報が入る。富豪の息子アショク(ラージクマール・ラオ)はアメリカ留学から帰国したばかりでこういう人につきたいと考える。免許なんかあるわけない。大家族の主である祖母に頼む。きっちり仕送りを送るという約束をしてドライビング教室で学び、富豪の豪邸の前で待ち伏せする。門前払いになりかけたが、熱心さに押され家族調査もされて押しかけ運転手になることに成功する。

いざ運転手になってみると、不合理で理不尽な話が満載である。それでも、息子のアショクとピンキー(プリヤンカー・チョープラ・ジョナス)はバルラムをかわいがってくれた。バルラムは夫妻が夜遊び回るのにも付き合っていたが、あるとき酔ったピンキーが自分が運転すると言い、任せると飲酒運転とおぼしき蛇行運転で猛スピードに走り抜くところに子どもの影が映るのであるが。。。

事故のシーンは冒頭にも流れ、予想通りの流れにはなっていく。アメリカ帰りの2人は常識的な考えを持っているが、周囲は日本で言えば戦後の混乱時期までその倫理観がさかのぼるような社会である。でもこの主人公のサクセストーリーだよね。その割には華やかにサクセスしていくような流れにならないよなあ。ちょっとやきもきする。時間は刻々とエンディングに近づいている。そんな場面から意外な展開となる。こうするとは予想もつかなかった。複雑な感情を持つ。

インド社会の矛盾

1.悪いことしてもわからない。

統計を見ているわけではないが、犯罪摘発率って極めて低いのではないか?映画の中でもおいおいどうなっちゃうんだろう??と思わせるようなことがいくつかあるけど、大丈夫である。インドの工科大学の頭脳は世界有数で、著名IT企業に大勢優秀な人材を送っているにもかかわらず、実際には犯罪に関してとんでもないザル社会だ。

お尋ね者のチラシを見ながら、この手の顔はインドにはいくらでもいるからねと主人公はのたまう。いずれ中国を抜いて世界一の人口になるというインドでの犯罪蔓延はそうは変わらないであろうという印象を持つ。

2.賄賂社会インド

現代中国の賄賂はあまりにも有名で、習近平主席がかなりそれを摘発したと言われる。かなり改善されたのではないか。女性の映るポスターで社会主義国家インドの良さを訴えるという場面に出くわす。でも、この映画でも主人公が仕えるアショクのところに政治家が来て献金をつり上げるシーンがでてくる。アショクは自分の都合の良いように図ってもらうように献金を配りまくる。そのとき運転するのはバルラムである。

官僚が強く、許認可制のすき間をすり抜けるには賄賂が必要という前近代的な体制にまだインドがなっていることがよくわかる。そうか!実質インド映画なのにアメリカ映画としてなっているのは、国内であからさまに批判することができないのだからであろうと映画を見終わるころに気づく。