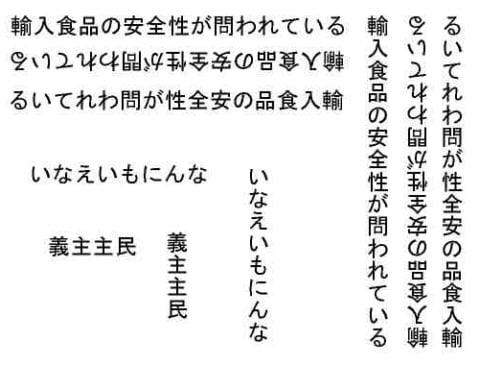

稲妻に振り仮名をする場合、現代仮名遣いでは「いなずま」ですが、旧仮名遣いでは「いなづま」です。

妻は「つま」なので、濁音にしたら「ずま」ではなくて「づま」にすべきだと旧仮名遣い支持者は言うのですが、もっともな意見だと思うでしょう。

東の場合も、語源的には吾妻なので、「あずま」ではなく「あづま」とすべきだということになります。

これらの場合は「つま」の濁音だから「づま」なのだということで、至極当然のようにかんじますが、「つ」の濁音を「づ」とすることには問題があります。

日本語の「たちつてと」は「た て と」は「ta te to」で舌が上歯につきますが、「ち つ」は「chi tsu」でつかないので、同じ系統の音ではありません。

「ta te to」が「da de do」に対応するとすれば、「ti tu」に対応するのが「di du」ですが、これらの音は今の日本語にはないことになっています。

したがって「ち つ」の濁音を「ぢ づ」であらわしたとしても、「た」行の濁音の仲間というわけではありません。

大豆のカナ表記は現代仮名遣いでは「だいず」としていますが、旧仮名遣いでは「だいづ」です。

これは「豆」が「豆腐」のように漢音では「とうふ」と読むので「豆」の部分は「た」行の発音だと考え、「だいづ」としているのです。

頭脳や図形も旧仮名遣いでは「づ」としているのは、呉音が「図書(としょ)、頭部(とうぶ)」のように「た」行の発音なので、「ず」でなく「づ」としているのです。

旧仮名遣いに慣れている人なら、図形のふりがなに「ずけい」、頭脳のふり仮名に「ずのう」とあれば抵抗があるかもしれませんが、普通の人は見過ごしてしまうだけでなく「づけい」「づのう」とあると抵抗を感じる人もいます。

頭脳や図形はまだしも重大とか定規を「ぢゅうだい」「ぢょうぎ(ぢゃうぎ)」とふり仮名をすれば抵抗を感じる人のほうが多いのではないでしょうか。

日本語の「し」は「さしすせそ」と「さ」行の中に入れていますが、発音は「si」でなく「shi」で、「じ」は「si」に対応する「zi」ではありません。

「じ ぢ」「ず づ」は「かきくけこ kakikukeko」が「がぎぐげご gagigugego」二対応するように整然としていないので紛らわしくなっています。

旧仮名遣いの方式が論理的なように見えていながら、実用的には新仮名遣いが定着してしまっているのは、本当に論理的であるわけではないからと、これらの例では漢字で表記されているので、カナ表記が隠れてしまっているためでもあります。

漢字が意味の部分をあらわしているので、ふり仮名をしても、ふり仮名は発音をあらわせばよいのでそれ以上の機能を必要としないためです。

大部分の人にとっては見慣れた新仮名遣いのほうが抵抗がなく、旧仮名遣いのほうは読みにくく感じるのです。

「寺」は「ぢ」でなく「じ」と旧仮名遣いでは表示しますが、それでは「持参」はどう表示するかというと「ぢさん」と旧仮名遣いでは表示されます。

音を表す部分が「寺」だから「じ」と表記するとは限らず、「ぢ」と表記しているのですが、「侍従」の場合なら「じじゅう」と「じ」です。

このように文字面からかな表記を決めようとしても、うまくいかない例もあるのですが、濁点の問題は厄介です。

むかしは濁点とか半濁点がなかったので、もっと紛らわしかった可能性があります。

たとえば「頭巾」は本来なら「つきん」とすべきだったのでしょうが「すきん」と書いている例があるように、ハッキリした規範の意識はなかったのです。