お盆休み3日目。

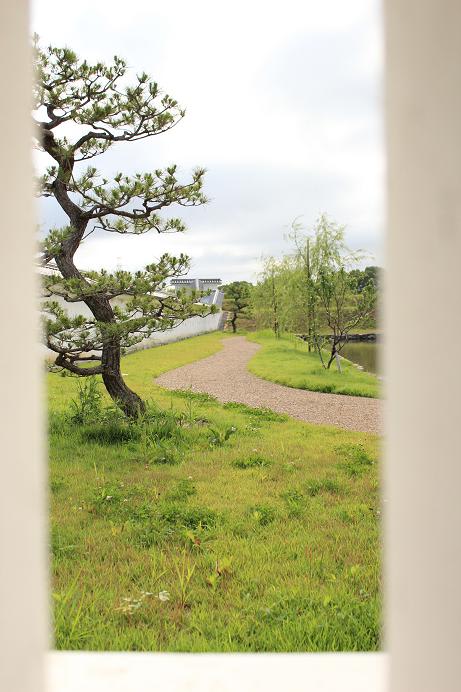

ちょっと遠出をして、愛媛県大洲市まで。

以前から行ってみたかった、大洲城を目指しました。

出発が11時と結構遅めに出ました...。岡山ICから大洲南ICまでの約220キロ

を約2時間半で走破。

途中もほとんど渋滞にもかからずに行けました。

この城の歴史は鎌倉時代末期、伊代国守護宇都宮豊房に築いた地蔵ヶ岳城に始まるそうです。

現在の大洲城はそれより後の近世初頭に大洲の地を治めた、小早川隆景、藤堂高虎、脇坂安治達の造営によるものだそうです。

残念ながら、明治21年に天守が取り壊されました。それを平成16年に木造による完全復元させたのが現在の大洲城です。

天守と高欄櫓

こちらは、現存する高欄櫓内部の石落とし

この櫓は、大洲城で唯一、2階に縁と高欄のある櫓です。

2階への階段、急です。

高欄櫓から、天守を望む

瓦の家紋は、蛇の目。

加藤氏の家紋が使われています。

元和3年(1617)米子より入城となった加藤貞泰。その後6万石の城主として明治維新まで加藤家が代々城主を務めてきました。

では、いよいよ天守へ

ちょっと遠出をして、愛媛県大洲市まで。

以前から行ってみたかった、大洲城を目指しました。

出発が11時と結構遅めに出ました...。岡山ICから大洲南ICまでの約220キロ

を約2時間半で走破。

途中もほとんど渋滞にもかからずに行けました。

この城の歴史は鎌倉時代末期、伊代国守護宇都宮豊房に築いた地蔵ヶ岳城に始まるそうです。

現在の大洲城はそれより後の近世初頭に大洲の地を治めた、小早川隆景、藤堂高虎、脇坂安治達の造営によるものだそうです。

残念ながら、明治21年に天守が取り壊されました。それを平成16年に木造による完全復元させたのが現在の大洲城です。

天守と高欄櫓

こちらは、現存する高欄櫓内部の石落とし

この櫓は、大洲城で唯一、2階に縁と高欄のある櫓です。

2階への階段、急です。

高欄櫓から、天守を望む

瓦の家紋は、蛇の目。

加藤氏の家紋が使われています。

元和3年(1617)米子より入城となった加藤貞泰。その後6万石の城主として明治維新まで加藤家が代々城主を務めてきました。

では、いよいよ天守へ

昼過ぎから赤穂城跡まで行ってきました。

昼過ぎから赤穂城跡まで行ってきました。

ショック!!

ショック!!