今日は、昼過ぎから県立図書館と万歩書店に行ってきました。

万歩書店というのは、岡山の人なら分かると思いますが、古本屋さんです。

結構、絶版になった本などの掘り出し物を見つけることができる大型の古本屋です。

で、今から8年前に、学研から出版されていた「よみがえる日本の城」シリーズを見つけました。

このシリーズ、以前にも“真説 安土城”や“城を復元する”を、やはりここ万歩書店で購入しましたが、今回は“岡山城 備中松山城 津山城”を見つけました。

CG、イラスト、模型などで徹底再現されておりかなり読み応えのするシリーズです。

でもなぜか、重版がかからないのです。

岡山城の天守閣の復元透視イラストも興味深いです。

これだけの資料があるのに、鉄筋での復元はもったいないような気がするのですが、

現在の岡山城天守閣が着工されたころ、昭和39年ごろは、鉄筋での復元がブームだった頃、名古屋城などもこの頃のはずですよね。

どう考えてももったいない気がします。

ここ最近になっての復元は、木造が増えてはきていますが、建築基準法が邪魔をするのでしょうね~。

万歩書店というのは、岡山の人なら分かると思いますが、古本屋さんです。

結構、絶版になった本などの掘り出し物を見つけることができる大型の古本屋です。

で、今から8年前に、学研から出版されていた「よみがえる日本の城」シリーズを見つけました。

このシリーズ、以前にも“真説 安土城”や“城を復元する”を、やはりここ万歩書店で購入しましたが、今回は“岡山城 備中松山城 津山城”を見つけました。

CG、イラスト、模型などで徹底再現されておりかなり読み応えのするシリーズです。

でもなぜか、重版がかからないのです。

岡山城の天守閣の復元透視イラストも興味深いです。

これだけの資料があるのに、鉄筋での復元はもったいないような気がするのですが、

現在の岡山城天守閣が着工されたころ、昭和39年ごろは、鉄筋での復元がブームだった頃、名古屋城などもこの頃のはずですよね。

どう考えてももったいない気がします。

ここ最近になっての復元は、木造が増えてはきていますが、建築基準法が邪魔をするのでしょうね~。

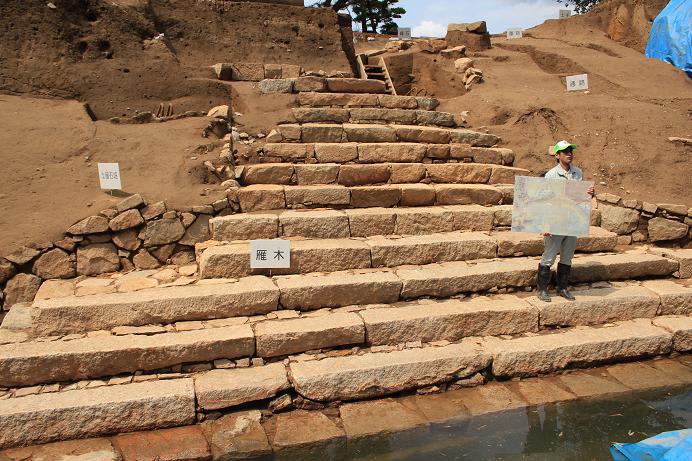

「この護岸石垣の基礎部分は“胴木”が入っているの?」

「この護岸石垣の基礎部分は“胴木”が入っているの?」 「文献によると、御成御門でお出迎えをしたという記録はあるのですが...。」とのことでした。

「文献によると、御成御門でお出迎えをしたという記録はあるのですが...。」とのことでした。