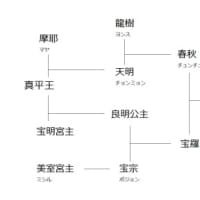

善徳女王の後を継いだ真徳女王も654年に亡くなり、聖骨(ソンゴル)の王はここで途絶え、以降真骨(シンゴル)の王が新羅を統治していくことになる。

真徳女王に継いで即位したのが武烈王(太宗武烈王)、つまり金春秋(キムチュンチュ)である。

しかし、チュンチュが即位するまでにはひと悶着あったようだ。

真徳王が薨去すると、群臣は伊飡の閼川に政治を執るように願った。しかし、閼川は頑固に辞退して、〔次のように〕いった。

私は〔すでに〕老いこんでいます。〔そのうえ、〕人徳もなければ、業績もとくにとりたてていうほどのものがありません。現在人徳もあり、人望もきわめて高い人物は、春秋公をおいて外にはありません。〔彼こそ〕まさに世を救う英雄というべきでしょう。

かくして、〔群臣は春秋を〕奉じて王とした。春秋も三たび辞退したが、〔それでも群臣が願い出たので、〕やむをえず王位に即いた。

本当に人望があるなら最初から王に推されていたわけで、アルチョン(閼川)の件がわざわざ正史に刻まれているということは、チュンチュは実際にはそれほど人望がなかったか、あるいはあまりに露骨に唐に擦り寄る姿勢が、周囲の反感を買っていたのではないかという気がしないでもない。(「やむをえず」というのは、チュンチュというより群臣の側の心象を皮肉っているようにも思える)

いつの時代でも重要な国策をめぐる対立は内紛、反乱を引き起こしかねない。

唐の官服を着て、唐の元号を採用するということは、自ら唐の属国であることを宣言するようなものである。高句麗・百済と対抗するため唐と結託したければならなかった事情はあるにせよ、あまりにプライドがなさ過ぎるのではないか。そう考えた臣下も多かったのではないかと思うのだが、歴史的には結果として新羅が三国統一(三韓一統)を果たすわけだから、大きな結果を得るためには時として苦渋の選択をせざるを得ないというのもひとつの真実なのだろう。徹底して反唐を貫いた高句麗のヨンゲソムンが、自らの子供たちの反目をきっかけに自国の滅亡を目の当たりにすることになったのとは好対照である。

即位に続いて次のような記述がある。

夏4月、王の亡父を追封して、文興大王とし、王母を文貞太后とした。

父親を「亡父」として表記していながら、母親は単に「王母」としていることから、この時点ではチュンチュの母、つまりチョンミョンはまだ生きていたのではないかと思われる。ドラマの中でトンマンの代わりに殺されたのはあくまでも脚色ということ。