2017.3.29

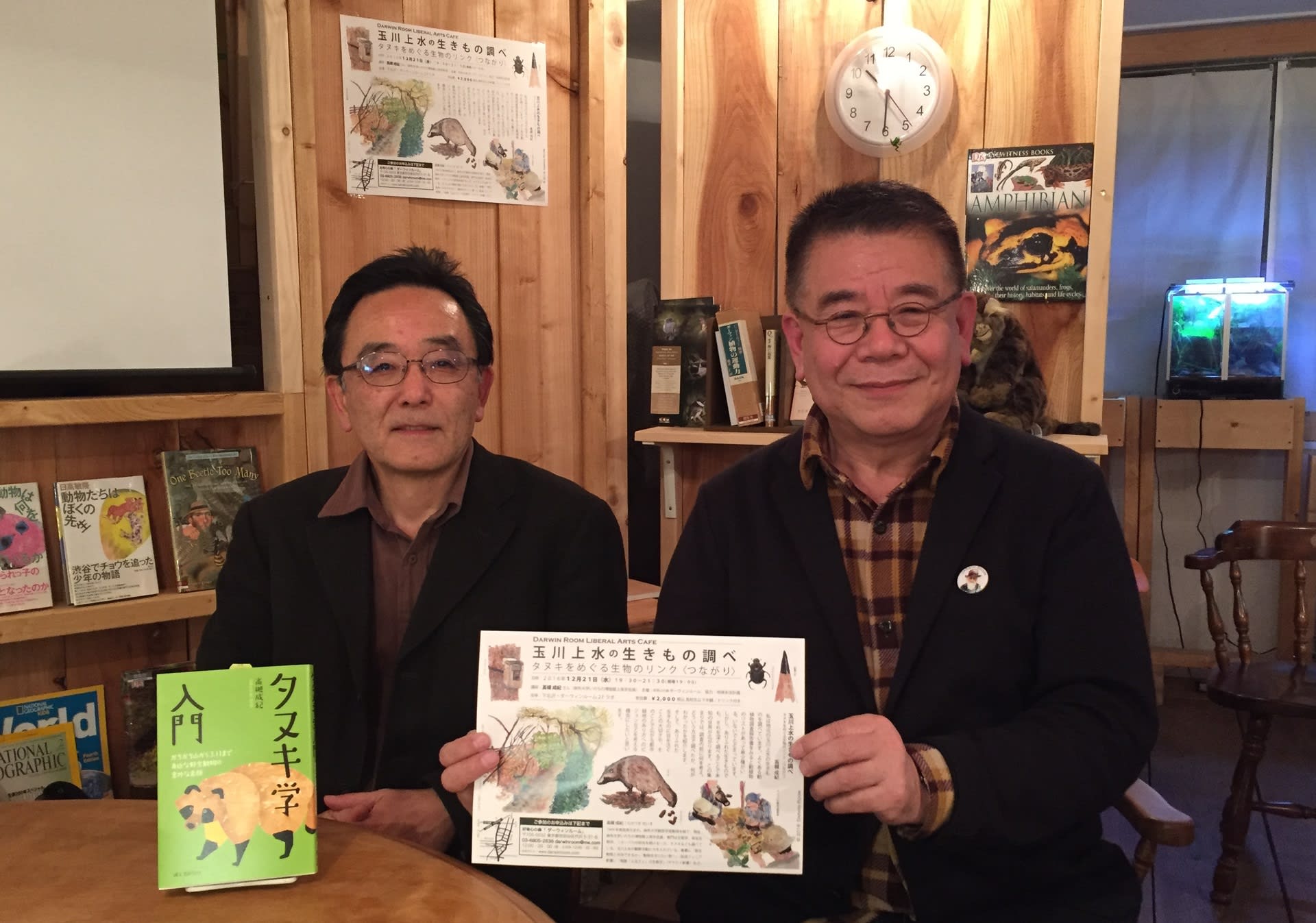

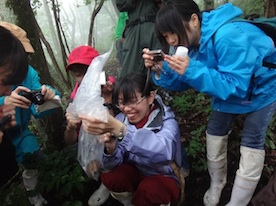

津田塾大学で進めているタヌキの調査についてBBC(イギリス国営放送)の取材を受けました。そのようすはこちらに書きました。

糞を水洗し、説明する(棚橋早苗さん撮影)

2017.3.23

アファンの森で1年の報告会をしてきました。アファンの森では鳥、蝶、水生動物、タヌキ、植生などを調査し、森林の管理が生き物にどういう影響をおよぼすかを息長く調査しています。私はタヌキのことと、国有林の間伐効果について報告しました。ニコルさんは手術をしたあと、テレビでみたらかなり痩せていたので、ちょっと心配だったのですが、今は少しもどって元気そうでほっとしました。脂肪が落ちた分、寒いと感じるそうです。東京ではスミレ類などが咲き始めたのにアファンの森はまだ雪の中でした。

2017.3.12

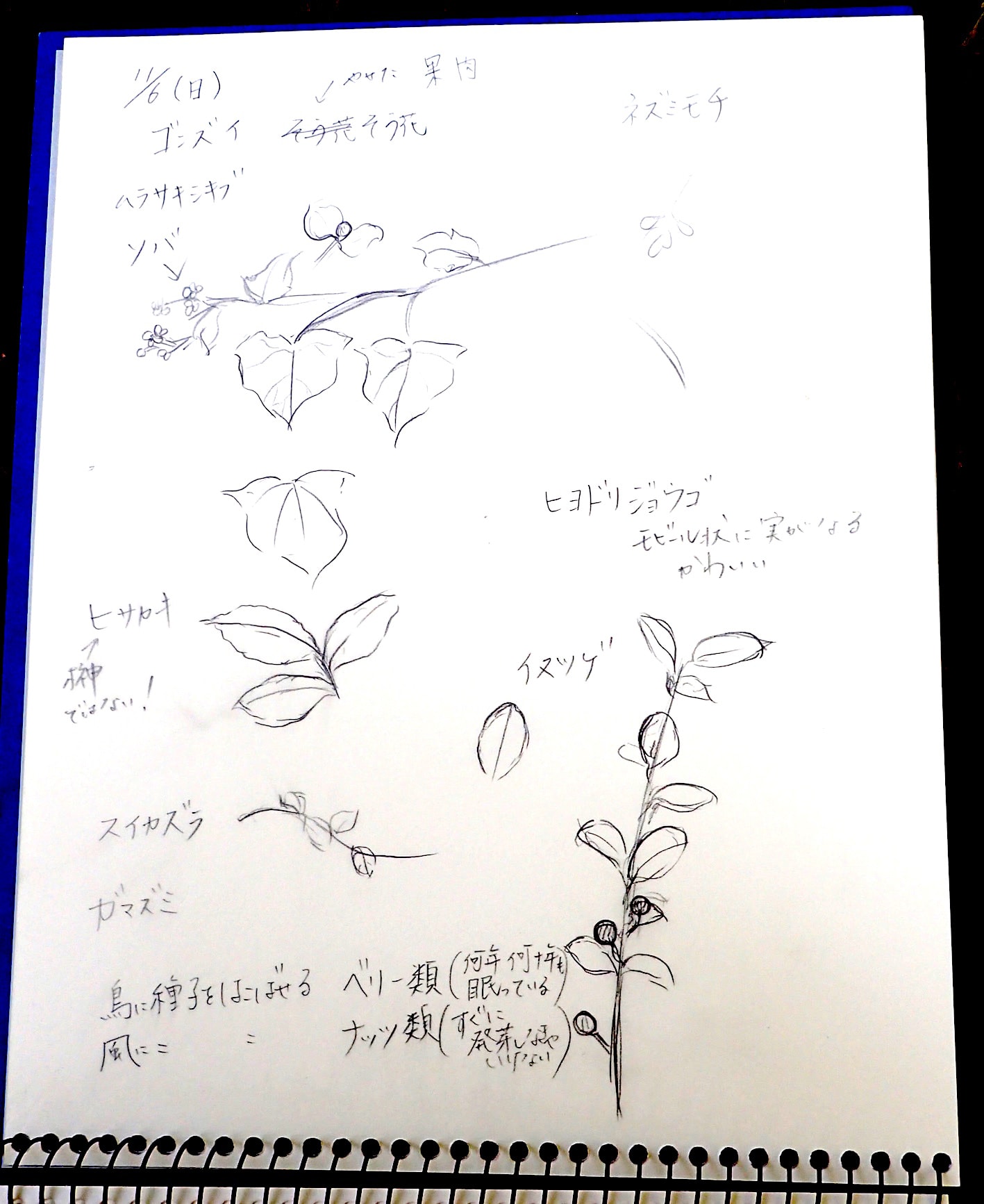

13月12日に玉川上水の観察会をしました。まだ「浅き春」ではありましたが、シュンランやアマナがあり、楽しい散策ができました。この季節なので樹肌のことや、玉川上水のような半自然の保護のありかたなどについても話し合いました。鳥に詳しい人がおられたので、ハシボソガラスの巣や巣材を運ぶところなども見ました。春はすぐそこ、という感じでした。

詳しくはこちら

2017.3.11

あの日から6年目です。あのとき、私はアメリカの知人が送ってくれた「The Oak Tree」という詩を訳したのでした。そのことを紹介したのが「がんばれナラの木」です。たくさんの訪問をいただき、ありがとうございました。読んだ人は、ぜひ「わたし訳」の「ナラの木」をお送りください。

2017.3.6

私としてはちょっとビッグなことが進んでいます。先日、突然BBCからメールがとどきました。そうBritish Broadcasting Cooperationです。私が書いたタヌキの食性の論文を読んで、「人工物とはなんですか」という質問でした。残飯とか輪ゴムのようなものだと答えたところから文通が始まり、要するに私がいま調べている津田塾大学に撮影に来るということになったのです。少しわかりにくいやりとりで、全体としてどういう作品を作ろうとしているかはあとになってわかりました。日本の春をサクラと野生動物をからませたような作品にしたいのだそうです。BBCの野生動物モノはすごいレベルなので、ちょっとビビりましたが、そういうのではなく、日本人が花見を楽しむ、日本人のそばに野生動物がいるというあたりを紹介したいということで、京都のサルと東京のタヌキにしぼられたということです。ともかく3月29日に私がタメフンを紹介し、調査をしているようすや玉川上水のこと、タヌキと日本人のこと(カチカチ山など)などを話すことになりました。ちょっとキンチョーします。でも「Yes,we can!」です。ああ、オバマさんはやっぱりよかったなぁ。

2017.3.6

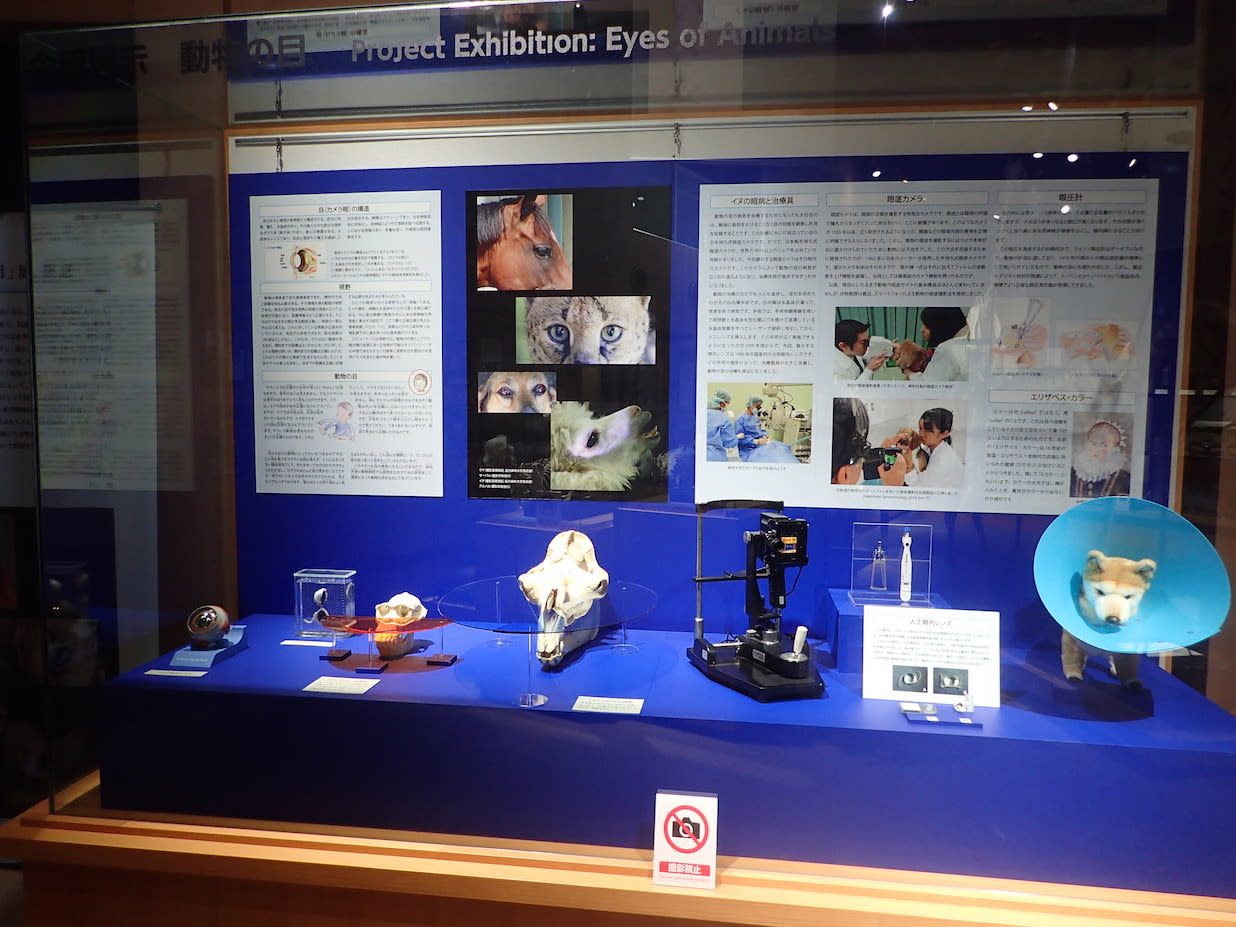

麻布大学いのちの博物館の明日から始まる企画展示「動物の病気」の準備をしました。それまでの展示品を吟味し、展示の原稿を用意し、展示業者と調整をして、と準備日までの仕込みがたいへんなのですが、準備ができると報われた気がします。職人さんの仕事ぶりを見るのも楽しいものです。

最後の仕上げのライティング調整をする。手前の大きい丸い赤は赤血球模型。

2017.2.26

インドネシアにいます。かつて私が指導していた辻大和さんはいま京都大学の研究者になり、インドネシアをひとつの調査地にしてよい仕事をしています。そこのルサジカというシカの食性分析を手伝わせてもらうことになり、現地を見に来たという次第です。少し野生動物を紹介します。

ニホンジカの仲間でルサジカというのがいて、これが奈良公園みたいな感じでいます。体の大きさも同じくらいですが、ツノの枝数が少ないです。

ルサジカのオス

ルサジカのメス

それからカニクイザルという、これまたニホンザルに近縁なのがいます。尻尾が長いのが大きな違いですが、ほかにもややスリムで、顔にヒゲが生えているところも違います。

カニクイザル(メス)

これらはずっと前に来たときにも見たのですが、今回はヤマアラシ、ヒヨケザルなども見ました。とくにヤマアラシは洞窟(鍾乳洞)の中にいて、2mくらいの距離で見れました。とても変わっていて、のそのそと歩くのがとてもかわいかったです。

ヤマアラシ

ヒヨケザルというのはサルではなく、しいて探せばムササビのような動物ですが分類学的にはサルに遠からぬものだということがわかったそうです。ムササビのような、というのは、前肢と後肢のあいだに皮膜という膜があって、飛ぶときにザブトンのようになるからです。木の葉を食べるところも共通です。木の上にいるのでなかなかみつかりませんが、やっとみつけて写真をとりました。この写真ではよくわかりませんが、上が頭、前肢もみえます。腰のあたりがもりあがっていますが、これが皮膜がおりたたまれています。このあと振り返るように木から離れて「ザブトン」になって飛びます。

樹上にいるヒヨケザル

2月7日

南アルプスの農鳥岳は3000mクラスの高山ですが、ここで山小屋の番人をしている深沢さんという方がおられます。ここにもシカが見られるようになり、いまでは高山植物が荒らされているそうです。深沢さんはいろいろ自然観察をしておられ、キツネやテンの糞が小屋のまわりで見られるということで、2013年から採集してもらって分析をしています。ひとつのポイントはライチョウの羽毛が出てくるかどうかということですが、いまのところ出てきていません。

深沢さんは去年は足をケガされたので5個しか拾えなかったということでした。その中に色の薄い(ほとんど白に近い淡褐色)哺乳類の毛がたくさん入っているサンプルがありました。この薄い毛はこれまでにも何度か見ていて、「ノウサギかカモシカかな?」と思っていました。ネズミなどは焦げ茶色で明らかに違うし、シカは直線的で先端は焦げ茶色なのでそれとも違います。今回、この毛の中にノウサギの歯が出てきたので、ノウサギのものであることがわかりました。写真の上が上顎の切歯、その下が下顎の切歯、下にならんだのは臼歯類です。

ノウサギの歯、格子間隔は5mm

2月5日

かながわ森林インストラクターの会で「日本の森林とシカ問題」という演題で講演をしました。80人くらいの会員が集まり、熱心に聞いていただきました。シカ問題は農林業被害という基準で始まり、自然植生への影響も問題視されるようになりましたが、しかし、植生が変化することが、そこにすむ昆虫類や鳥類、あるいは動植物のリンクまで波及するということについてはまだまだ認識が足りないという話をしました。

1月6日

津田塾大学で「こどもタメフン観察会」をしました。こどもの心に何かが残ってくれたらいいなと思いました。

タメフンの説明

タヌキの解説

フンの検出物をルーペで見る

2016年を振り返りました。

仕事

講演など

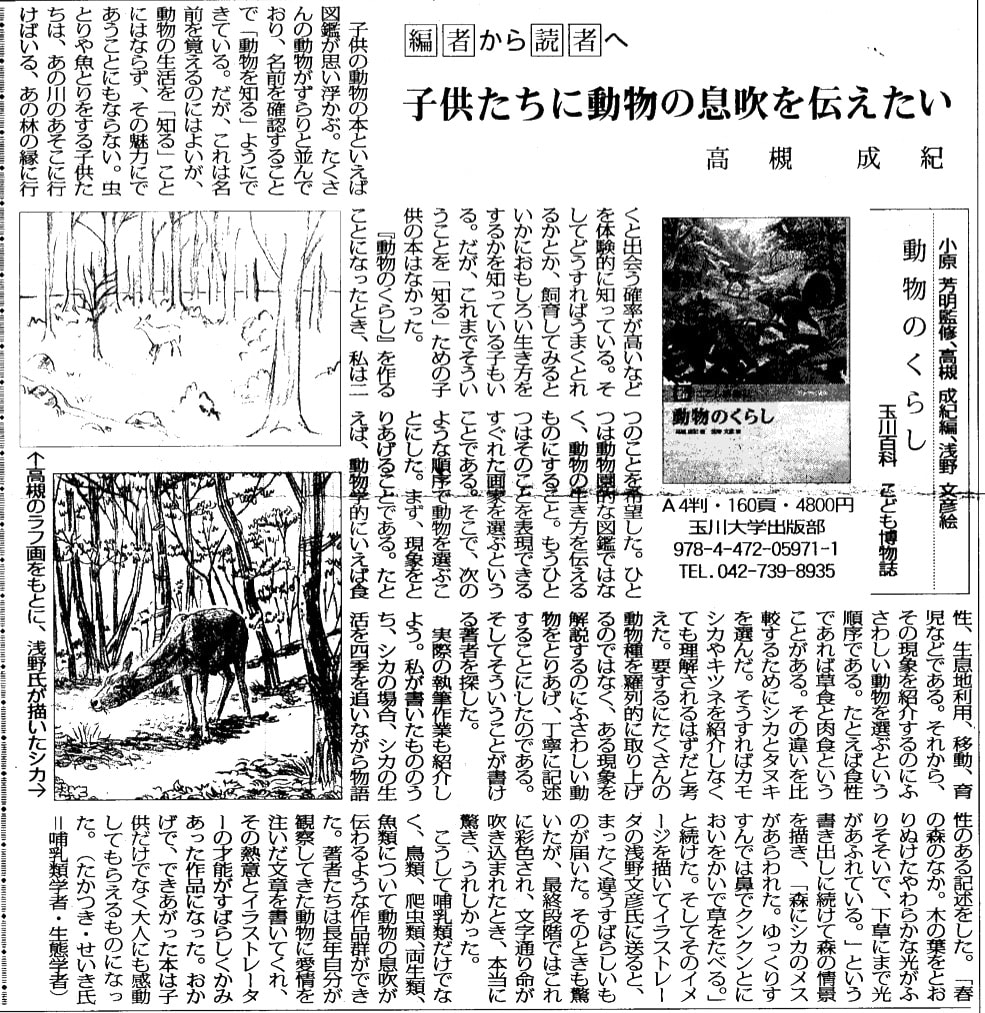

著作など

津田塾大学で進めているタヌキの調査についてBBC(イギリス国営放送)の取材を受けました。そのようすはこちらに書きました。

糞を水洗し、説明する(棚橋早苗さん撮影)

2017.3.23

アファンの森で1年の報告会をしてきました。アファンの森では鳥、蝶、水生動物、タヌキ、植生などを調査し、森林の管理が生き物にどういう影響をおよぼすかを息長く調査しています。私はタヌキのことと、国有林の間伐効果について報告しました。ニコルさんは手術をしたあと、テレビでみたらかなり痩せていたので、ちょっと心配だったのですが、今は少しもどって元気そうでほっとしました。脂肪が落ちた分、寒いと感じるそうです。東京ではスミレ類などが咲き始めたのにアファンの森はまだ雪の中でした。

2017.3.12

13月12日に玉川上水の観察会をしました。まだ「浅き春」ではありましたが、シュンランやアマナがあり、楽しい散策ができました。この季節なので樹肌のことや、玉川上水のような半自然の保護のありかたなどについても話し合いました。鳥に詳しい人がおられたので、ハシボソガラスの巣や巣材を運ぶところなども見ました。春はすぐそこ、という感じでした。

詳しくはこちら

2017.3.11

あの日から6年目です。あのとき、私はアメリカの知人が送ってくれた「The Oak Tree」という詩を訳したのでした。そのことを紹介したのが「がんばれナラの木」です。たくさんの訪問をいただき、ありがとうございました。読んだ人は、ぜひ「わたし訳」の「ナラの木」をお送りください。

2017.3.6

私としてはちょっとビッグなことが進んでいます。先日、突然BBCからメールがとどきました。そうBritish Broadcasting Cooperationです。私が書いたタヌキの食性の論文を読んで、「人工物とはなんですか」という質問でした。残飯とか輪ゴムのようなものだと答えたところから文通が始まり、要するに私がいま調べている津田塾大学に撮影に来るということになったのです。少しわかりにくいやりとりで、全体としてどういう作品を作ろうとしているかはあとになってわかりました。日本の春をサクラと野生動物をからませたような作品にしたいのだそうです。BBCの野生動物モノはすごいレベルなので、ちょっとビビりましたが、そういうのではなく、日本人が花見を楽しむ、日本人のそばに野生動物がいるというあたりを紹介したいということで、京都のサルと東京のタヌキにしぼられたということです。ともかく3月29日に私がタメフンを紹介し、調査をしているようすや玉川上水のこと、タヌキと日本人のこと(カチカチ山など)などを話すことになりました。ちょっとキンチョーします。でも「Yes,we can!」です。ああ、オバマさんはやっぱりよかったなぁ。

2017.3.6

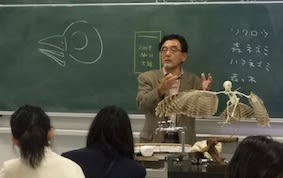

麻布大学いのちの博物館の明日から始まる企画展示「動物の病気」の準備をしました。それまでの展示品を吟味し、展示の原稿を用意し、展示業者と調整をして、と準備日までの仕込みがたいへんなのですが、準備ができると報われた気がします。職人さんの仕事ぶりを見るのも楽しいものです。

最後の仕上げのライティング調整をする。手前の大きい丸い赤は赤血球模型。

2017.2.26

インドネシアにいます。かつて私が指導していた辻大和さんはいま京都大学の研究者になり、インドネシアをひとつの調査地にしてよい仕事をしています。そこのルサジカというシカの食性分析を手伝わせてもらうことになり、現地を見に来たという次第です。少し野生動物を紹介します。

ニホンジカの仲間でルサジカというのがいて、これが奈良公園みたいな感じでいます。体の大きさも同じくらいですが、ツノの枝数が少ないです。

ルサジカのオス

ルサジカのメス

それからカニクイザルという、これまたニホンザルに近縁なのがいます。尻尾が長いのが大きな違いですが、ほかにもややスリムで、顔にヒゲが生えているところも違います。

カニクイザル(メス)

これらはずっと前に来たときにも見たのですが、今回はヤマアラシ、ヒヨケザルなども見ました。とくにヤマアラシは洞窟(鍾乳洞)の中にいて、2mくらいの距離で見れました。とても変わっていて、のそのそと歩くのがとてもかわいかったです。

ヤマアラシ

ヒヨケザルというのはサルではなく、しいて探せばムササビのような動物ですが分類学的にはサルに遠からぬものだということがわかったそうです。ムササビのような、というのは、前肢と後肢のあいだに皮膜という膜があって、飛ぶときにザブトンのようになるからです。木の葉を食べるところも共通です。木の上にいるのでなかなかみつかりませんが、やっとみつけて写真をとりました。この写真ではよくわかりませんが、上が頭、前肢もみえます。腰のあたりがもりあがっていますが、これが皮膜がおりたたまれています。このあと振り返るように木から離れて「ザブトン」になって飛びます。

樹上にいるヒヨケザル

2月7日

南アルプスの農鳥岳は3000mクラスの高山ですが、ここで山小屋の番人をしている深沢さんという方がおられます。ここにもシカが見られるようになり、いまでは高山植物が荒らされているそうです。深沢さんはいろいろ自然観察をしておられ、キツネやテンの糞が小屋のまわりで見られるということで、2013年から採集してもらって分析をしています。ひとつのポイントはライチョウの羽毛が出てくるかどうかということですが、いまのところ出てきていません。

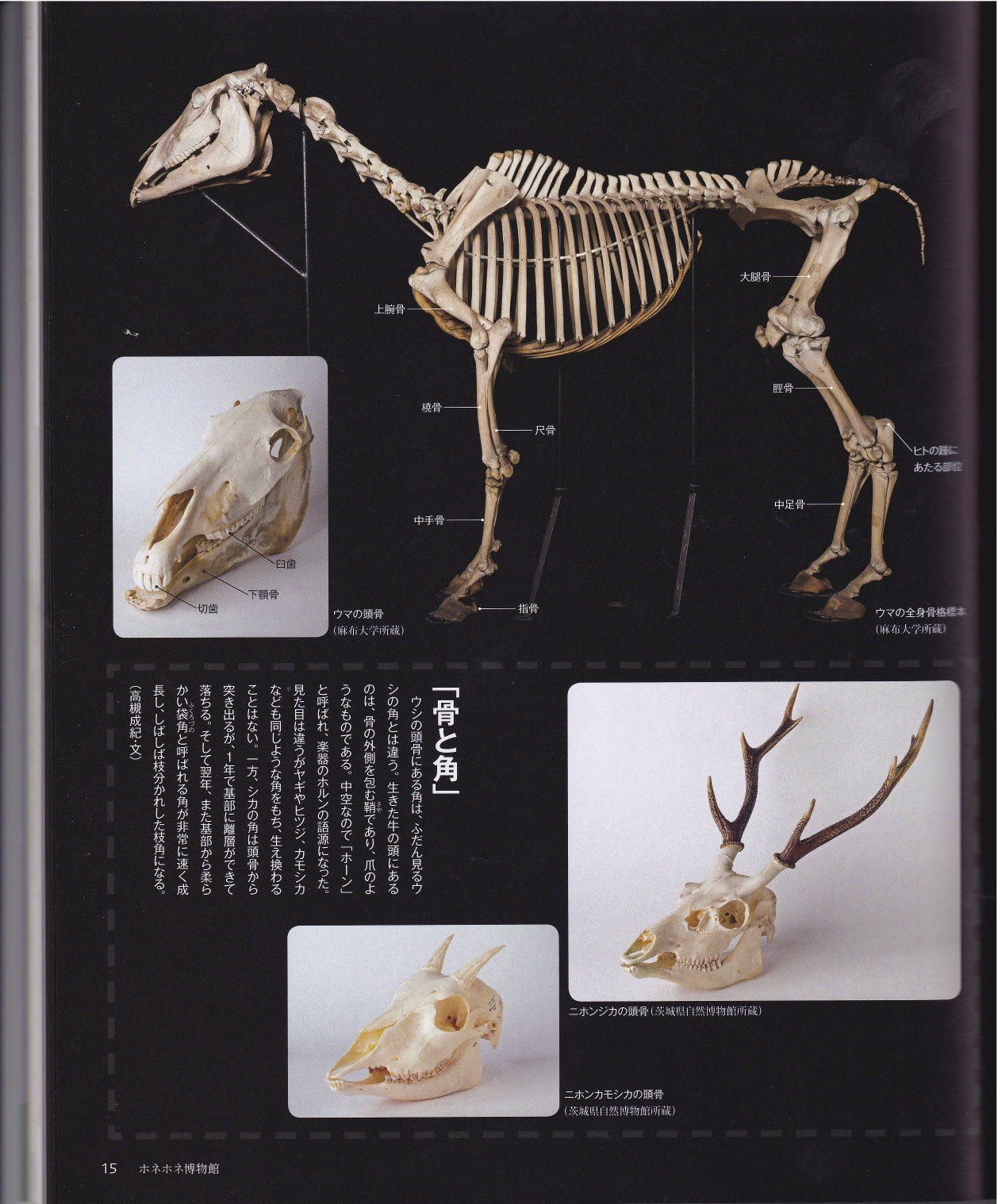

深沢さんは去年は足をケガされたので5個しか拾えなかったということでした。その中に色の薄い(ほとんど白に近い淡褐色)哺乳類の毛がたくさん入っているサンプルがありました。この薄い毛はこれまでにも何度か見ていて、「ノウサギかカモシカかな?」と思っていました。ネズミなどは焦げ茶色で明らかに違うし、シカは直線的で先端は焦げ茶色なのでそれとも違います。今回、この毛の中にノウサギの歯が出てきたので、ノウサギのものであることがわかりました。写真の上が上顎の切歯、その下が下顎の切歯、下にならんだのは臼歯類です。

ノウサギの歯、格子間隔は5mm

2月5日

かながわ森林インストラクターの会で「日本の森林とシカ問題」という演題で講演をしました。80人くらいの会員が集まり、熱心に聞いていただきました。シカ問題は農林業被害という基準で始まり、自然植生への影響も問題視されるようになりましたが、しかし、植生が変化することが、そこにすむ昆虫類や鳥類、あるいは動植物のリンクまで波及するということについてはまだまだ認識が足りないという話をしました。

1月6日

津田塾大学で「こどもタメフン観察会」をしました。こどもの心に何かが残ってくれたらいいなと思いました。

タメフンの説明

タヌキの解説

フンの検出物をルーペで見る

2016年を振り返りました。

仕事

講演など

著作など