2011

Kubo, M. O., K. Kaji, T. Ohba, E. Hosoi, T.Koizumi, and S. Takatsuki. 2011. Compensatory response of molar eruption for environment-mediated tooth wear in sika deer. Journal of Mammalogy, 92(6):1407-1417.

Takatsuki, S., M. Kobayashi and S. Katayama. 2011. Rumen contents of the sika deer in Wakayama Prefecture, southern Honshu: a new demonstration of latitudinal variations of the food habits. Mammal Study, 36: 73-77.

2012

Kobayashi, K. and S. Takatsuki.2012.

A comparison of food habits of two sympatric ruminants of Mt. Yatsugatake, central Japan: sika deer and Japanese serow.

Acta Theriologica, 57: 343-349.

Kakinuma, K. and S. Takatsuki. 2012.

Applying local knowledge to rangeland management in northern Mongolia: do ‘narrow

plants’ reflect the carrying capacity of the land

Pastoralism: Research, Policy and Practice 2012, 2:23

Kojo, N., N. Higuchi, M. Minami, N. Ohnishi, A. Okada, S. Takatsukiand H. B. Tamate. 2012.

Correlation between genetic diversity and neonatal weight of sika deer (Cervus nippon) fawns.

Mammal Study, 37: 11-19.

Minami, M., N. Oonishi, N, Higuchi, A. Okada and S. Takatsuki. 2012.

Costs of parturition and rearing in female sika deer (Cervus nippon).

Zoological Science, 29:147-150.

Jiang, Z., S. Takatsuki, M. Kitahara, and M. Sugita. 2012.

Designs to reduce the effect of body heat on temperature sensor in board house of GPS radio collar.

Mammal Study, 37: 165-171.

Okutsu, K., S, Takatsuki and R. Ishiwaka. 2012.

Food composition of the harvest mouse (Micromys minutus) in a western suburb of Tokyo, Japan, with reference to frugivory and insectivory

Mammal Study, 37: 155-158.

Takiguchi, H., K. Tanaka, K. Ono, A. Hoshi, M. Minami, K. Yamauchi and S. Takatsuki. 2012.

Genetic variation and population structure of the Japanese sika deer (Cervus nippon) in the Tohoku District based on mitochondrial D-loop sequences.

Zoological Science, 29: 433-436.

Tsuji, Y. and S. Takatsuki. 2012.

Interannual variation in nut abundance is related to agonistic interactions of foraging female Japanese macaques (Macaca fuscata).

International Journal of Primatology, 31,DOI 10.1007/s10764-012-9589-0

高槻成紀・立脇隆文. 2012.

雑食性哺乳類の食性分析のためのポイント枠法の評価:中型食肉目の事例.

哺乳類科学, 52: 167-177.

2013

Takatsuki, S. and M. Sato. 2013.

Biomass index for the steppe plants of northern Mongolia.

Mammal Study, 38: 131-133.

Ito, T, Y., M. Tsuge, B. Lhagvasuren, B. Buubeibaatar, B. Chimeddorj, S. Takatsuki, A. Tsunekawa and M. Shinoda. 2013.

Effects of interannual variations in environmental conditions on seasonal range selection by Mongolian gazelles.

Journal of Arid Environments, 91: 61-68.

Kubo, M. O., M. Minami, N. Higuchi, N. Ohnishi, A. Okada, K. Kaji, T. Ohba, E. Hosoi, T. Koizumi an S. Takatsuki. 2013.

Female sika deer have evolved larger incisors than males under relazed selection against rapid tooth wear.

Linnean Society Biological Journal, 110: 384-397.

Takahashi, K., A. Uehara and S. Takatsuki. 2013.

Food habits of sika deer at Otome Highland, Yamanashi, with reference to Sasa nipponica.

Mammal Study, 38: 231-234.

Suzuki, T., A. Higuchi, I. Saito and S. Takatsuki. 2013.

Food habits of the Ural Owl (Strix uralensis) during the nestling period in central Japan.

Journal of Raptor Research,47: 304-310.

Ito, Y, T, B. Lhagvasuren, A. Tsunekawa, M. Shinoda, S. Takatsuki, B. Nuuveibaatar and B. Chimeddorj. 2013.

Fragmentation of the habitat of wild ungulates by anthropogenic barriers in Mongolia.

Plos ONE, http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0056995

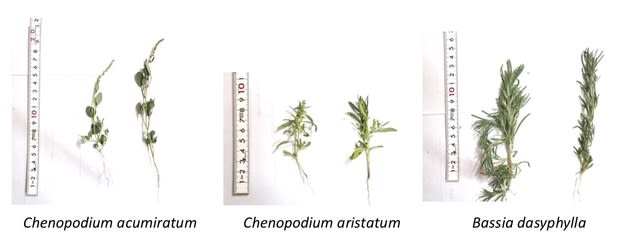

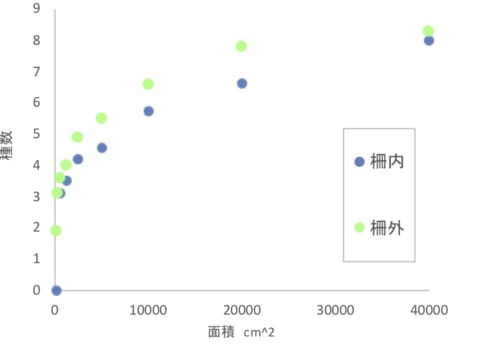

Takahashi, K., A. Uehara and S. Takatsuki. 2013.

Plant height inside and outside of a deer-proof fence in the Otome Highland, Yamanashi, central Japan.

Vegetation Science, 30: 127-131.

高槻成紀. 2013.

ポイント枠法の再検討:シカ, タヌキ, ハクビシン, テン試料を用いて.

哺乳類科学, 53: 89-98.

佐藤真・中村一寛・玉手英利・門脇正史・遠藤好和・高槻成紀. 2013. 山形県で確認されたニホンジカ(Cervus nippon)の出自ーミトコンドリアDNA多型に基づく推定ー. 哺乳類科学, 53: 131-137.

2014

Tsuji, Y., Y. Yasumoto and S. Takatsuki. 2014.

Multi-annual variation in the diet composition and frugivory of the Japanese marten (Martes melampus) in western Tokyo, central Japan.

Acta Theriologica, 59: 479-483.

高槻成紀・久保薗昌彦・南正人, 2014.

横浜市で捕獲されたアライグマの食性分析例.

保全生態学研究, 19: 87-93.

Rivals, F., S. Takatsuki, R. M. Albert, and L. Mcia. 2014.

Bamboo feeding and tooth wear of three sika deer (Cervus nippon) populations from northern Japan.

Journal of Mammalogy, 95: 1043-1053.

Yamada, H. and S. Takatsuki, 2014.

Effects of deer grazing on vegetation and ground-dwelling insects in a larch forest in Okutama, western Tokyo

International Journal of Forestry Research, 2015, Article ID 687506, 9 pp.

Kubo, O. M. and S. Takatsuki. 2014.

Geographical body size clines in sika deer: Path analysis to discern amongst environmental influences

Evolutionary Biology, 42: 115-127.

Asakura, G., Y. Kaneshiro and S. Takatsuki. 2014.

A comparison of the fecal compositions of sympatric populations of sika deer and Japanese serows on Mt. Sanrei in Shikoku, southwestern Japan.

Mammal Study, 39: 129-132.

2015

Sakamoto, Y. and S. Takatsuki, 2015

Seeds recovered from the droppings at latrines of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides viverrinus): the possibility of seed dispersal. Zoological Science, 32: 157-162.

Yasumoto, Y. and S. Takatsuki, 2015

The Japanese marten favors Actinidia arguta, a forest edge liane as a directed seed disperser.

Zoological Science, 32: 255-259.

小森 康之・高槻 成紀 , 2015

アファンの森におけるカエル3種の微生息地選択と食性比較.

爬虫両棲類学会報 2015(1) : 15-20.

高槻成紀, 2015.

広義の「家畜」の類型についての試論.

人と動物の関係学会誌, 41:43-46.

高槻成紀・安本唯・辻大和, 2015.

テンの食性分析における頻度法とポイント枠法の比較.

哺乳類科学, 55: 195-200.

2016

足立高行・植原 彰・桑原佳子・高槻成紀.2016.

山梨県乙女高原のテンの食性の季節変化.

哺乳類科学,56: 17-25.

足立高行・桑原佳子・高槻成紀,2017.

福岡県朝倉市北部のテンの食性−シカの増加に着目した長期分析.

保全生態学研究,21: 203-217.

Yamao, K, R. Ishiwaka, M. Murakami and S.i Takatsuki. 2016

Seasonal variation in the food habits of the Eurasian harvest mouse (Micromys minutus) from western Tokyo, Japan.

Zoological Science, 33: 611-615.

Morinaga, Y., J. Chuluun and S. Takatsuki. 2016.

Effects of grazing forms on seasonal body weight changes of sheep and goats in north-central Mongolia : a comparison of traditional nomadic grazing and experimental sedentary grazing.

Nature and Peoples, 27: 27-31.

2017

箕輪篤志・下岡ゆき子・高槻成紀,2017.

山梨県東部のテンの食性の季節変化と占有率−順位曲線による表現の試み.

哺乳類科学, 57: 1-8.

Endo, Y. and S. Takatsuki. 2017.

Dietary comparison of three sympatric ungulates on Mt. Asama, central Japan: sika deer, Japanese serow and wild boar.

Mammal Study

高槻成紀. 2017.

テンが利用する果実の特徴 – 総説.

哺乳類科学, 57:337-347.

高槻成紀・高橋和・髙田隼人・遠藤嘉甫・安本 唯・菅谷圭太・箕輪篤志・宮岡利佐子. 2017.

草食獣と食肉目の糞組成の多様性 – 集団多様性と個別多様性の比較.

哺乳類科学, 57:315-321.