🌸生物はなぜ死ぬのか2(生物の多様性のメカニズム)

⛳細菌が持つ多様性の仕組み

☆細菌は、地球上にもっともたくさん古くから存在する生き物

☆細菌には、有性生殖に似た遺伝子をシャツフルして

⛳細菌が持つ多様性の仕組み

☆細菌は、地球上にもっともたくさん古くから存在する生き物

☆細菌には、有性生殖に似た遺伝子をシャツフルして

*多様性を創出する機構がある

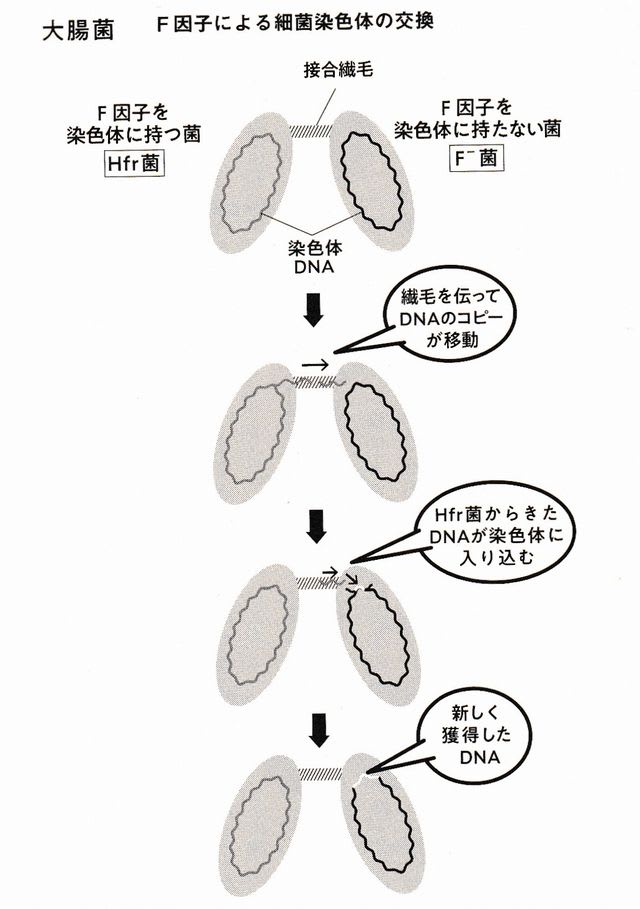

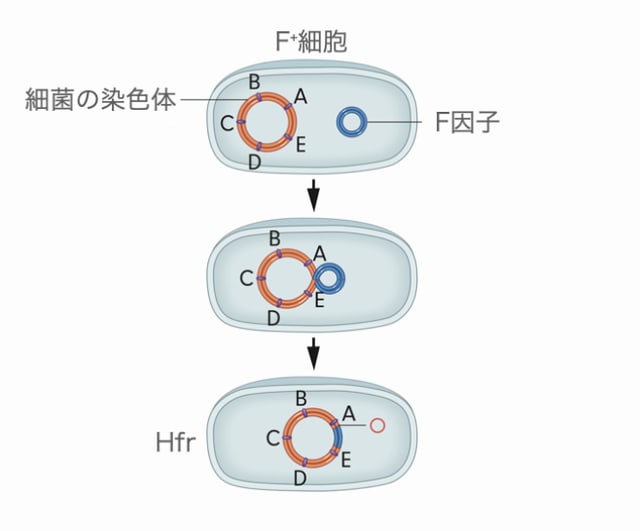

☆大腸菌には、染色体とは別にF因子というDNAが存在する

☆大腸菌には、染色体とは別にF因子というDNAが存在する

*F因子は、時おり染色体の中に組み込まれている

☆DNAの1本鎖の切断すると、DNAの複製が開始される

*F因子は接合繊毛の細胞同士を繋ぐ構造体の遺伝子を持っている

*F因子は接合繊毛の細胞同士を繋ぐ構造体の遺伝子を持っている

*F因子により、他の菌と繋がる

☆F因子からのDNA複製によるコピー

☆繊毛を伝ってF因子を持たない菌に移動する

*移動先の菌の中で、相同組換えにより

*同じ領域間で入れ替わりが起こり、遺伝情報が移動する

☆F因子による遺伝情報の交換は、性分化のもっとも初期のタイプ

☆生き物は、あの手この手で多様性(変化)を生み出そうとしている

⛳子供のほうが親より「優秀」な理由

☆性による多様性の獲得と死ななければいけない理由の関係

*生物の成り立ちは「変化と選択」による進化の賜物である

☆性に関して

☆F因子による遺伝情報の交換は、性分化のもっとも初期のタイプ

☆生き物は、あの手この手で多様性(変化)を生み出そうとしている

⛳子供のほうが親より「優秀」な理由

☆性による多様性の獲得と死ななければいけない理由の関係

*生物の成り立ちは「変化と選択」による進化の賜物である

☆性に関して

*卵・精子・胞子などの配偶子の形成

*それが、接合や受精が「変化」を生み出す

☆「選択」は、有性生殖の結果生み出される、多様な子孫に起こる

*子孫だけではなく、選択される対象は、生み出した「親」も含まれる

☆「選択」は、有性生殖の結果生み出される、多様な子孫に起こる

*子孫だけではなく、選択される対象は、生み出した「親」も含まれる

*親は、死ぬという選択によってより一族の変化を加速する

☆子供のほうが親よりも多様性に満ちており

☆子供のほうが親よりも多様性に満ちており

*生物界においてはより価値がある

*生き残る可能性が高い「優秀な」存在

☆親は死んで、子供の生き残りが、種を維持する戦略として正しい

*生物はそのような多様性重視のコンセプトで生き抜いてきた

⛳多様性の実現に重要なコミュニティによる教育

☆子孫を残したら、親はとっとと死んだほうがいい

*親は進化の過程で、子より早く死ぬべくプログラムされている

⛳多様性の実現に重要なコミュニティによる教育

☆子孫を残したら、親はとっとと死んだほうがいい

*親は進化の過程で、子より早く死ぬべくプログラムされている

☆そのような生き物はたくさんいる

*サケ・昆虫などの多くの小動物

*子孫に命をバトンタッチして死んでいく

☆ヒトのような、子供を産みっばなしにできない生き物の親

☆ヒトのような、子供を産みっばなしにできない生き物の親

*自分たちよりも優秀な子孫が独り立ちできるようになるまで

*世話をする必要があり、子育ては、遺伝的多様性と同程度に重要です

☆ヒトのような高度な社会を持つ生き物は

☆ヒトのような高度な社会を持つ生き物は

*子育てに加えて社会の中で生き残るための教育が必要

*親は元気に長生きしないとけない

*親・祖父母や社会(コミュニティ)も教育、子育てに関わる

☆大型の哺乳類は成長して自活するまで、親やコミュニテイの保護が必要

*重要となのは、親の存在のみならず「子育て(教育)の質」です

⛳まとめ

☆生物は、常に多様性を生み出すことで生き残ってきた

☆有性生殖はそのための手段として有効

☆親は子孫より多様性の点で劣っているので

*子より先に死ぬようにプログラムされている

*死ぬ時期は生物種によって異なる

☆大型の哺乳動物は大人になるまで時間がかかるため

*その間、親の長期の保護が必要となる

*親やコミュニテイが自ら見本を見せることです

*親の世代も含めた社会全体で多様性(個性)を認め合うことが大切

☆子供の個性の実現を見て、親はその使命を終えることができる

☆大型哺乳動物(例ゾウ等)

☆大型哺乳動物(例ゾウ等)

*子は生きる知恵を、親を含めた集団(コミュニティ)から学ぶ

☆生物学の死の意味から考えると

☆生物学の死の意味から考えると

*ヒトの場合、親や学校なども含めたコミュニテイ

*子供に何を教えるべきか自ずと見えてくる

☆親が、必要最小限の生きていくための知恵と技術を伝えるのは当然だ

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典『生物はなぜ死ぬ』

生物はなぜ死ぬのか2(生物の多様化のメカニズム)

(『生物はなぜ死ぬ』記事、ネットより画像引用)