🌸蔦重が版元へと出世2

⛳蔦重、手習いの教科書「往来物」で安定利益を確保

☆蔦重は「往来物」も手掛けるようになった

*「往来物」とは手習いに使用される「教科書」にあたるもの

*日本が世界一の識字率を誇れたのは

*手習所が多数開かれていたからで

*子供たちの教科書で用いられる往来物の需要は年々増すばかりだった

☆商売上手な蔦重、往来物の出版を手掛けた

☆商売上手な蔦重、往来物の出版を手掛けた

*薄利多売ではあったが毎年確実に売れた

*又長く増刷されたので安定した利益が得られた

*往来物は地味だったが、確実に売れる本だった

*往来物は地味だったが、確実に売れる本だった

⛳蔦重、狂歌を詠み捨てるだけではもったいない考えた

☆蔦重は、狂歌師「蔦唐丸」として吉原連で活動していた

*蔦唐丸は当時の狂歌界にとって重宝な男だった

☆蔦重は、狂歌師「蔦唐丸」として吉原連で活動していた

*蔦唐丸は当時の狂歌界にとって重宝な男だった

*吉原連は妓楼のメンバーで構成されており

*蔦店丸はその吉原でのネツトワークを駆使して

*狂歌師たちが狂歌を詠み合う場のお膳立てをしたからだ

☆狂歌を出汁にして楽しく集うことが「連」最大の目的であった

☆狂歌を出汁にして楽しく集うことが「連」最大の目的であった

*狂歌は、二義的なものとみなされ

*詠み捨てにするのが常だった

*目の前で詠み捨てられていく狂歌を見て

*目の前で詠み捨てられていく狂歌を見て

*蔦重はあまりに勿体ないと思うようになってきた

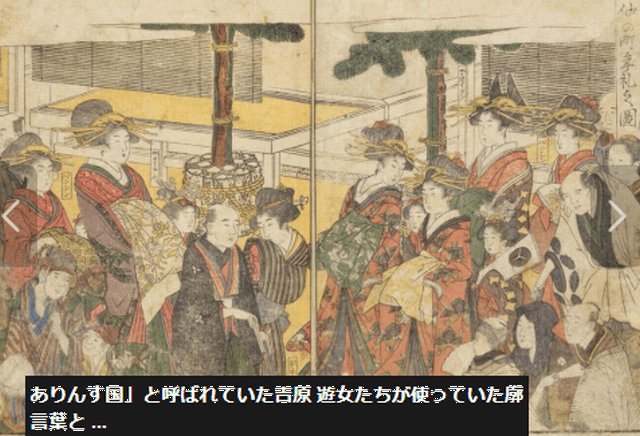

☆吉原で繰り広げられていた吉原連

*才能ある文人墨客が吉原に日夜集っていた

*才能ある文人墨客が吉原に日夜集っていた

*狂歌連の集まりは一種のサロンであり

*そこから江戸の文化が続々と生まれた

☆蔦重は歌の才能は確かになかったが

☆蔦重は歌の才能は確かになかったが

*気配り上手で、狂歌会の手配はもちろんのこと

*終わったあとの打ち上げの手配も万全だった

*江戸っ子らしく粋で鮨背な色男だから、とにかくモテた

*吉原の遊女たちは蔦重にメロメロさ

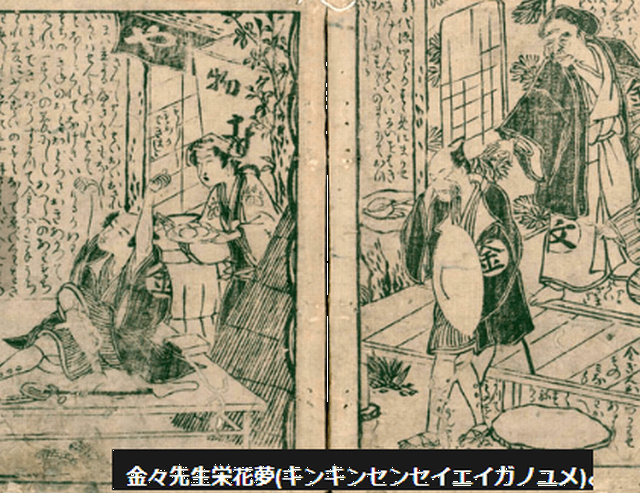

⛳『金々先生栄花夢』で恋川春町が「黄表紙」を確立した

☆刊行された『金々先生栄花夢』の出現によって

⛳『金々先生栄花夢』で恋川春町が「黄表紙」を確立した

☆刊行された『金々先生栄花夢』の出現によって

*赤本以来続いてきた子供向け草双紙の性格が一変する

☆『金々先生栄花夢』の作者、恋川春町

☆『金々先生栄花夢』の作者、恋川春町

*鳥山石燕門下の浮世絵師で、狂歌を詠み、物語も作った

*絵師・狂歌師・戯作者の3つの顔を持つ才能の持ち主だった

☆春町はこの『金々先生栄花夢』一作で

☆春町はこの『金々先生栄花夢』一作で

*子供向けだつた草双紙を大人も読みうる戯作文学に引き上げ

*新しいジャンル、「黄表紙」を確立した

☆『金々先生栄花夢』

*蔦重ではなく、鱗形屋孫兵衛によって刊行されている

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『眠れないほどおもしろい蔦屋重三郎』

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『眠れないほどおもしろい蔦屋重三郎』

『往来物』『金々先生栄花夢』『恋川春町』『黄表紙』

(ネットより画像引用)