🌸渋沢栄一小伝2

⛳栄一のフランス渡航

☆パリでフランスの威信をかけた万国博覧会が開かれようとしていた

*フランス皇帝は、日本からも将軍家を招待したいとの意向を示した

☆パリでフランスの威信をかけた万国博覧会が開かれようとしていた

*フランス皇帝は、日本からも将軍家を招待したいとの意向を示した

*そこで名代として白羽の矢が立てられたのが

*慶喜の弟にあたる徳川昭武だった

*頭の柔らかい栄一にも

*随行の一員として声がかかった

☆一行の総勢は29名

*船にてパリヘと向かい、国賓待遇で万博を見学した

*栄一は、パリはもちろんヨーロッパ各国に見聞の足を伸ばしていった

☆ヨーロッパでの1年ほどの経験

*後の栄一の針路に大きな影響を与えていく

*栄一はヨーロッパの繁栄を形作っていた資本主義のシステムに

*栄一はヨーロッパの繁栄を形作っていた資本主義のシステムに

*大きな感銘を受けた

☆身分制度の固定化されていた日本と違ってヨーロッパでは

*商人と軍人とが対等に接している姿にも、栄一は驚いた

*ベルギーを訪れたさいには、製鉄所の見学をした

☆経済力向上のためには

☆経済力向上のためには

*商人の地位を向上させることも必須と栄一は感じ取った

*この渡航は途中で打ち切りを余儀なくされる

*この渡航は途中で打ち切りを余儀なくされる

*日本で徳川慶喜が大政奉還を行ったのだ

*このため政権が明治新政府へと移行し

*後ろ盾を失った一行は帰国せざるを得なくなる

⛳栄一大蔵省への出仕

☆栄一は、断りを入れようとした

*それを説得したのが、大隈重信だった

☆重信は説得上手といわれていたが

☆重信は説得上手といわれていたが

*栄一をその気にさせることに成功し

*彼を明治の新しい国づくリヘと参画させた

☆栄一が大蔵省で仕事を始めた

☆栄一が大蔵省で仕事を始めた

*持ち前の事務能力の高さと、壮年期の充実した体力を活かして

*栄一は目覚ましい仕事ぶりを発揮していった

*しかし彼は次第に、大蔵省での境遇に不満を募らせていく

*実務のうえでネックとなったのが、大久保利通との対立

*しかし彼は次第に、大蔵省での境遇に不満を募らせていく

*実務のうえでネックとなったのが、大久保利通との対立

☆当時の政府を取り仕切っていた利通は

*今は新しい国づくりをしている時期なので

*当然出費は増えぎるを得ないという立場をとっていた

*財政のバランスは後でとればよいと考えていたのだ

☆栄一や上司だった井上馨

*財政を任された立場である以上

*財政規律を欠いた支出には賛同できず、真っ向からぶつかった

*陽性の栄一と陰性の利通とでは

*性格面でもソリが合わなかった

☆政府における藩閥体制の問題もあった

*旧弊な徳川封建体制を打破したはずの明治政府も

*薩長などの出身者が重用されて

*とても風通しがょいとはいえない面があった

*特に旧幕臣であった栄一にとって、大きなネックになっていた

⛳日本資本主義の父

☆彼は大蔵省を辞めて実業界へ踏み出す決心をする

*第一国立銀行の頭取となって、以後の活躍の礎を築いていった

*第一国立銀行の理念が、その「株主布告」のなかに端的に描かれている

☆実業人として活動のなかで、大きなトピックとなったのが

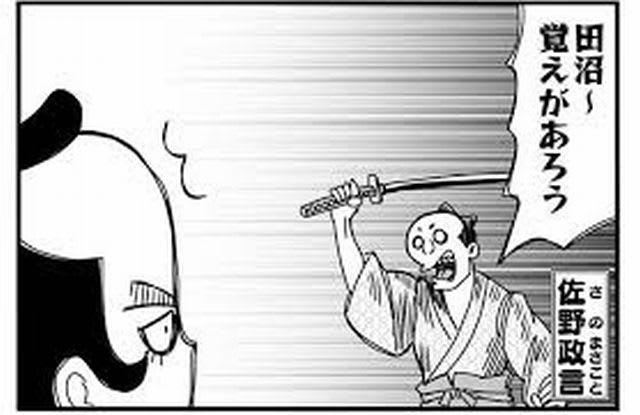

*三菱財閥の創始者・岩崎弥太郎との屋形船会合事件に外ならない

*岩崎弥太郎から栄一は向島の料亭に招待された

*岩崎弥太郎から栄一は向島の料亭に招待された

*そこで弥太郎が切り出してきたのは、 強者連合の誘いだった

*岩崎の話をだんだん聞いて見ると

*彼と栄一で大きな富を独占しようという結論になる

*栄一の考えは正反対だ

*栄一は自分一人が金もうけをする気は毛頭ない

*栄一は腹を立てて、その席にいた馴染の芸者といっしょに姿を消した

☆後に栄一は述べている

*わたしがもし一身一家の富を積もうと考えたら

*三井や岩崎にも負けなかったろう、これは負け惜しみではない

☆栄一が欲得に目がくらみ

☆栄一が欲得に目がくらみ

*三菱(岩崎家)、三井(三井家)、住友(住友家)の財閥の様に

*結託する選択をしていたなら、後の日本の資本主義は

*今とは形の違うものになっていた可能性が高い

☆栄一の揺るがぬ信念があったからこそ

*現代のわれわれはその果実の恩恵に浴し

*世界有数の経済大国の地位を享受している面がある

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『論語と算盤』

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『論語と算盤』

『フランス渡航』『大蔵省への出仕』『日本資本主義の父』

(ネットより画像引用)