今はすたれてしまった感のあるスキー。

その昔は服装によりそのスキーヤーの腕前(足前?)が分かった。

それがいつの頃か、服装だけではスキルが分からなくなってしまった。

考えてみると今は、会社でも部長よりも新入社員のほうがいい背広を着ているかも知れないし、逆にベンチャー企業では若い社長がポロシャツで出勤している。

見た目では階級が分かりにくくなっている。名刺を見ても、管理職はみな「マネージャー」と括っている企業もある。ますます、誰が偉いのか分からない。

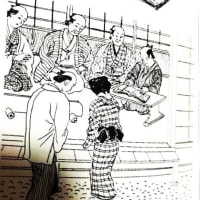

その点、江戸時代はきっちりとした身分社会であったから、商人であっても、例外ではなかった。

のんびりとした印象のある江戸時代、大店と呼ばれる店においては、過酷な出世レースが繰り広げられた。

たとえば、京都に本店のある「白木屋」だと、10歳から12歳くらいの寺子屋で成績優秀な子供が採用され、江戸に送られた。

いわゆる丁稚である。

この丁稚が初めて故郷に帰ることを許されるのは、なんと9年後である。これを初登りと言った。

その間は当然、一回も故郷には帰れない。思春期にも満たない年端の子供には辛い修業に違いない。

丁稚が成人すると若衆と呼ばれるようになるが、初登り後、再び江戸に戻った奉公人は手代へと昇進する。

その後は、平手代から小頭役、年寄役(組頭役)、支配役と役は進むが、椅子取りゲームになっていくのは現代と変わらない。

小頭役以上は、毎年進退伺いをすることになっていた。

現代でいえば、一年ごとに契約更新する役員のようなものであろう。

支配役になっても店に住み込んで暮らしている以上は結婚もできなかった。

30歳くらいに、結婚を機に退職し、第二の人生を送る者も多かったらしい。

話は冒頭の服装に戻る。

白木屋では、身分の違いにより、着用する服が厳密に区分されていた。

木綿格・・・・入店八年目までは木綿しか着ることができない。

五年目までは仕着せ(店からの支給品・袷は松坂産藍色縦縞)しか着用できない。

青梅格・・・・九年目の初登りの後、冬小袖・袷羽織に青梅藍縞が許された。

太織格・・・・一二年目以降。太織無地紋付の冬小袖などが許された。

紬格・・・・・・一五年目以降。冬小袖に黒紬紋付がゆるされた。

絹格・・・・・・一八年目以降。冬小袖に絹郡内紋付、本上田縞、越後紬縞が許された。

なんとも細かく規定している。

名前でも大体のところが分かる。

丁稚は名前に「吉」「蔵」が付けられ、本名の一字に付け加えられた。たとえば、「豊吉」「豊蔵」。

手代は、「七」が付けられた。

番頭となると、「助」が付いた。

例外もあるが、原則としてはこのような名になっていた。

<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=kinkiraumenzu-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4106102420&ref=qf_sp_asin_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>

参考文献

写真は、くすりの博物館(岐阜県)

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

その昔は服装によりそのスキーヤーの腕前(足前?)が分かった。

それがいつの頃か、服装だけではスキルが分からなくなってしまった。

考えてみると今は、会社でも部長よりも新入社員のほうがいい背広を着ているかも知れないし、逆にベンチャー企業では若い社長がポロシャツで出勤している。

見た目では階級が分かりにくくなっている。名刺を見ても、管理職はみな「マネージャー」と括っている企業もある。ますます、誰が偉いのか分からない。

その点、江戸時代はきっちりとした身分社会であったから、商人であっても、例外ではなかった。

のんびりとした印象のある江戸時代、大店と呼ばれる店においては、過酷な出世レースが繰り広げられた。

たとえば、京都に本店のある「白木屋」だと、10歳から12歳くらいの寺子屋で成績優秀な子供が採用され、江戸に送られた。

いわゆる丁稚である。

この丁稚が初めて故郷に帰ることを許されるのは、なんと9年後である。これを初登りと言った。

その間は当然、一回も故郷には帰れない。思春期にも満たない年端の子供には辛い修業に違いない。

丁稚が成人すると若衆と呼ばれるようになるが、初登り後、再び江戸に戻った奉公人は手代へと昇進する。

その後は、平手代から小頭役、年寄役(組頭役)、支配役と役は進むが、椅子取りゲームになっていくのは現代と変わらない。

小頭役以上は、毎年進退伺いをすることになっていた。

現代でいえば、一年ごとに契約更新する役員のようなものであろう。

支配役になっても店に住み込んで暮らしている以上は結婚もできなかった。

30歳くらいに、結婚を機に退職し、第二の人生を送る者も多かったらしい。

話は冒頭の服装に戻る。

白木屋では、身分の違いにより、着用する服が厳密に区分されていた。

木綿格・・・・入店八年目までは木綿しか着ることができない。

五年目までは仕着せ(店からの支給品・袷は松坂産藍色縦縞)しか着用できない。

青梅格・・・・九年目の初登りの後、冬小袖・袷羽織に青梅藍縞が許された。

太織格・・・・一二年目以降。太織無地紋付の冬小袖などが許された。

紬格・・・・・・一五年目以降。冬小袖に黒紬紋付がゆるされた。

絹格・・・・・・一八年目以降。冬小袖に絹郡内紋付、本上田縞、越後紬縞が許された。

なんとも細かく規定している。

名前でも大体のところが分かる。

丁稚は名前に「吉」「蔵」が付けられ、本名の一字に付け加えられた。たとえば、「豊吉」「豊蔵」。

手代は、「七」が付けられた。

番頭となると、「助」が付いた。

例外もあるが、原則としてはこのような名になっていた。

<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=kinkiraumenzu-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4106102420&ref=qf_sp_asin_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>

参考文献

写真は、くすりの博物館(岐阜県)

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます