切腹の話。

現代の感覚からすると、江戸時代には切腹が数多く執り行われていたように錯覚しがちであるが、実際は意外なほど少なかった。

戦乱の時代、切腹は戦場に咲く華であった。

負けを悟った際、自ら腹を掻き捌いて、大見得を切りながら死ぬのは勇猛な武士の最期として誠にふさわしかった。

徳川の御代となり、太平の時代が続くと、戦場はなくなったが、仇花である切腹は残った。

徳川幕府が興って八十五年後の元禄から享保年間にかけて、武士道という考えが発生し、古実・伝習などの作法を知っていることが武士の嗜みとされた。

かつて戦場においては豪快に腹を搔っ捌けばよかったのであるが、数々の手順に従わなければ、切腹もできなくなった。

伊勢貞丈の「凶礼式」、山岡敏明の「切腹考」、工藤行広の「自刃録」、「切腹口決」、星野葛山らの「武学拾粋」など、いわゆるハウツー本が江戸中期には盛んに刊行された。

切腹の作法を知っていることが、武士の教養として求められたのである。

天保十一年に上州沼田藩士・工藤行広が表した『自刃禄』の頃になると、かなり具体的な内容になっている。

『切腹の作法は、其座に直り候と、検視へ黙礼し、右より肌を脱、左へと脱終り、左手にて刀を取、右手に持替、左手にて三度腹を押撫、臍の上一寸計を上通りに、左へ突立、右へ引廻す也。或は臍の下通りが宜しと云う。深さ三分か五分に過ぐからず、夫より深きは、廻り難きものなりと云』

ここには丁寧に腹の切り方が書いてあるが、実際に行われていたのは扇子腹という方法である。

三宝の上に置かれた九寸五分の短刀に手を伸ばした途端、介錯人が首を刎ねる手筈になっていた。しかも、三宝の上に置かれるのは短刀ではなく、扇子である場合が多くなっていた。

幕末になると、状況が変わってくる。

慶応四年二月の土佐藩士によるフランス人海兵殺害、いわゆる堺事件の責任をとって十一名が割腹した。

またイギリスの外交官・アルジャーノン・B・ミットフォードの著《TALE OF OLD JAPAN》(昔の日本の物語)に紹介された例も有名である。この例は、慶応四年一月、神戸事件の責任から備前藩士・滝善次郎が古来の作法に則り切腹している。

もっとも、滝善次郎の例は、新渡戸稲造が「武士道(シヴァリー)」で紹介してから一躍有名になったという。

太平洋戦争で武士道だとか、割腹自殺などが喧伝されたのも、「武士道」の影響が大きい。

切腹が我が国民の心に一点の不合理をも感ぜしめないのは、他の事柄との連想の故のみではない。特に身体のこの部分を選んで切るのは、これを以て霊魂と愛情との宿るところとなす古き解剖学的信念に基づくのである。

それ(切腹)は洗練されたる自殺であって、感情の極度の冷静と態度の沈着となくしては何人もこれを実行するを得なかった。(武士道)

アメリカ大統領のトルーマンは「ナチュラルな死を不道徳と思えばこそ、やつらはハラキリで飛ばしてくるのだろう。まともに相手をしていられぬとあれ(原爆)を試してみることにしたのだ」(トルーマン回顧録)と語っているが、この言葉は「武士道」の読後感だという説もある。

つまり、「武士道」の存在が原爆投下と直接関わっているというのである(八切止夫「切腹考」)。

トルーマンの説は詭弁に過ぎないが、切腹の本質を碧い眼の外国人が理解できなかったとしても無理はない。なにせ、江戸時代も遠くなった昭和期にあって、日本人にしろ、切腹の意味について理解しているかどうか疑問であったからだ。

切腹を「桜は潔く散る」だとか、白装束に赤じゅうたんのような様式美として捉える人も多い。

だが、有名な「花は桜木 男は武士」などというもっともらしい言葉は後世に作られたものに過ぎないし、私たちが切腹と言われて思い抱く光景は、多くが歌舞伎の演出による部分がほとんどである。

通常、切腹の座には白木綿五幅とあわせ風呂敷を敷いた。身分の高い切腹人の場合は、畳三畳のうえに、一畳の布団を敷くことになっていた。

赤毛氈を敷くのは、畳に血が通らないための工夫であって、美的な効果を狙ったものではない。

切腹が庭で行われる際には、敷物を敷いたが、これは呆然となっている切腹人が履物をうまく履けない場合が多かったためだ。

赤穂浪士の切腹も時間の都合上、切腹の儀式はほんの少しで、実のところは斬罪でしかなかった。

新渡戸教授が絶賛したような「極度の冷静と態度の沈着」を持った武士ばかりがいた訳ではなく、だまし討ちのように首を落とした例もある。

「武士」の中にも、いろいろな人間がいたということだ。今の世の中だって、臆病な自衛官がいるかも知れない。

いつの世も、ひとくくりで語れないのが人間である。

あまり語られないようだが、武士が腹を切るには、重大な訳があった。

なんらかの嫌疑を掛けられた武士は、釈明の場を与えられる。

その際、出頭して申し開きができなければ刑に服すことになる。罪人を出した家は、当人の処罰には留まらず、禄は没収され士籍は削られる。

いわゆる御家断絶である。

自刃して病死との届けを出すと、本案は不起訴となり、処刑を免れる。

天保の改革の中、譴責を受ける予定だった柳亭種彦は直前になって死んでいる。

もともと言いがかりに近い譴責だったが、逆に言えば、罠であるから、どのように取りつくっても申し開きができない可能性が高かった。

種彦には病没説もあるが、このタイミングの死は、自害の可能性が高い。

現代でも政治家や秘書などが重大な裁判の前に自殺をする場合があるが、似たような考えなのかも知れない。

江戸時代は病気による若死にが多いが、届出は病没でも実際は自害である場合が多かった。

これらは公式の記録では病死であるので、正確なところは分からない。

自害したとしても、腹を切って死んだかどうかは、なおさら分からない。

SEPPUKU CEREMONY(youtubeの映像)

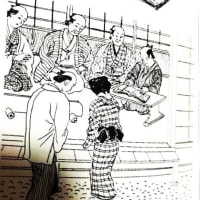

徳川刑罰図譜

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

現代の感覚からすると、江戸時代には切腹が数多く執り行われていたように錯覚しがちであるが、実際は意外なほど少なかった。

戦乱の時代、切腹は戦場に咲く華であった。

負けを悟った際、自ら腹を掻き捌いて、大見得を切りながら死ぬのは勇猛な武士の最期として誠にふさわしかった。

徳川の御代となり、太平の時代が続くと、戦場はなくなったが、仇花である切腹は残った。

徳川幕府が興って八十五年後の元禄から享保年間にかけて、武士道という考えが発生し、古実・伝習などの作法を知っていることが武士の嗜みとされた。

かつて戦場においては豪快に腹を搔っ捌けばよかったのであるが、数々の手順に従わなければ、切腹もできなくなった。

伊勢貞丈の「凶礼式」、山岡敏明の「切腹考」、工藤行広の「自刃録」、「切腹口決」、星野葛山らの「武学拾粋」など、いわゆるハウツー本が江戸中期には盛んに刊行された。

切腹の作法を知っていることが、武士の教養として求められたのである。

天保十一年に上州沼田藩士・工藤行広が表した『自刃禄』の頃になると、かなり具体的な内容になっている。

『切腹の作法は、其座に直り候と、検視へ黙礼し、右より肌を脱、左へと脱終り、左手にて刀を取、右手に持替、左手にて三度腹を押撫、臍の上一寸計を上通りに、左へ突立、右へ引廻す也。或は臍の下通りが宜しと云う。深さ三分か五分に過ぐからず、夫より深きは、廻り難きものなりと云』

ここには丁寧に腹の切り方が書いてあるが、実際に行われていたのは扇子腹という方法である。

三宝の上に置かれた九寸五分の短刀に手を伸ばした途端、介錯人が首を刎ねる手筈になっていた。しかも、三宝の上に置かれるのは短刀ではなく、扇子である場合が多くなっていた。

幕末になると、状況が変わってくる。

慶応四年二月の土佐藩士によるフランス人海兵殺害、いわゆる堺事件の責任をとって十一名が割腹した。

またイギリスの外交官・アルジャーノン・B・ミットフォードの著《TALE OF OLD JAPAN》(昔の日本の物語)に紹介された例も有名である。この例は、慶応四年一月、神戸事件の責任から備前藩士・滝善次郎が古来の作法に則り切腹している。

もっとも、滝善次郎の例は、新渡戸稲造が「武士道(シヴァリー)」で紹介してから一躍有名になったという。

太平洋戦争で武士道だとか、割腹自殺などが喧伝されたのも、「武士道」の影響が大きい。

切腹が我が国民の心に一点の不合理をも感ぜしめないのは、他の事柄との連想の故のみではない。特に身体のこの部分を選んで切るのは、これを以て霊魂と愛情との宿るところとなす古き解剖学的信念に基づくのである。

それ(切腹)は洗練されたる自殺であって、感情の極度の冷静と態度の沈着となくしては何人もこれを実行するを得なかった。(武士道)

アメリカ大統領のトルーマンは「ナチュラルな死を不道徳と思えばこそ、やつらはハラキリで飛ばしてくるのだろう。まともに相手をしていられぬとあれ(原爆)を試してみることにしたのだ」(トルーマン回顧録)と語っているが、この言葉は「武士道」の読後感だという説もある。

つまり、「武士道」の存在が原爆投下と直接関わっているというのである(八切止夫「切腹考」)。

トルーマンの説は詭弁に過ぎないが、切腹の本質を碧い眼の外国人が理解できなかったとしても無理はない。なにせ、江戸時代も遠くなった昭和期にあって、日本人にしろ、切腹の意味について理解しているかどうか疑問であったからだ。

切腹を「桜は潔く散る」だとか、白装束に赤じゅうたんのような様式美として捉える人も多い。

だが、有名な「花は桜木 男は武士」などというもっともらしい言葉は後世に作られたものに過ぎないし、私たちが切腹と言われて思い抱く光景は、多くが歌舞伎の演出による部分がほとんどである。

通常、切腹の座には白木綿五幅とあわせ風呂敷を敷いた。身分の高い切腹人の場合は、畳三畳のうえに、一畳の布団を敷くことになっていた。

赤毛氈を敷くのは、畳に血が通らないための工夫であって、美的な効果を狙ったものではない。

切腹が庭で行われる際には、敷物を敷いたが、これは呆然となっている切腹人が履物をうまく履けない場合が多かったためだ。

赤穂浪士の切腹も時間の都合上、切腹の儀式はほんの少しで、実のところは斬罪でしかなかった。

新渡戸教授が絶賛したような「極度の冷静と態度の沈着」を持った武士ばかりがいた訳ではなく、だまし討ちのように首を落とした例もある。

「武士」の中にも、いろいろな人間がいたということだ。今の世の中だって、臆病な自衛官がいるかも知れない。

いつの世も、ひとくくりで語れないのが人間である。

あまり語られないようだが、武士が腹を切るには、重大な訳があった。

なんらかの嫌疑を掛けられた武士は、釈明の場を与えられる。

その際、出頭して申し開きができなければ刑に服すことになる。罪人を出した家は、当人の処罰には留まらず、禄は没収され士籍は削られる。

いわゆる御家断絶である。

自刃して病死との届けを出すと、本案は不起訴となり、処刑を免れる。

天保の改革の中、譴責を受ける予定だった柳亭種彦は直前になって死んでいる。

もともと言いがかりに近い譴責だったが、逆に言えば、罠であるから、どのように取りつくっても申し開きができない可能性が高かった。

種彦には病没説もあるが、このタイミングの死は、自害の可能性が高い。

現代でも政治家や秘書などが重大な裁判の前に自殺をする場合があるが、似たような考えなのかも知れない。

江戸時代は病気による若死にが多いが、届出は病没でも実際は自害である場合が多かった。

これらは公式の記録では病死であるので、正確なところは分からない。

自害したとしても、腹を切って死んだかどうかは、なおさら分からない。

SEPPUKU CEREMONY(youtubeの映像)

徳川刑罰図譜

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます