写真が上手く撮れたので……、自分ではそう思ったので……

そして、“ふっ!”と思ったのは、「トイレットペーパーのミシン目の長さは何センチだろう?」

我が家で現在使っているトイレットペーパーはシングルの、横幅10.8cmミシン目が15.0cm毎に入ったものです。

この思いに発動され、トイレットペーパーについてWeb検索してみると、出るは出るは! どうしようもない程の検索リストを表示してくれました。その中で、『日本トイレ協会』や『日本トイレ研究所』というのがあることを知りました。

なんでもあるんだネ!

トイレットペーパーについて考察してみると、日本では明治中期頃より古紙が原料のちり紙とパルプが原料の落とし紙や京花紙などが主に用いられていたとのこと。また、明治時代末からは輸入品のロール型トイレットペーパーも使われ始めたようです。

私の世代では、ちり紙も花紙も馴染み深いものです。郷里では1958年前頃からトイレが簡易水洗化され、ロール状のトイレットペーパーを使うようになりました。

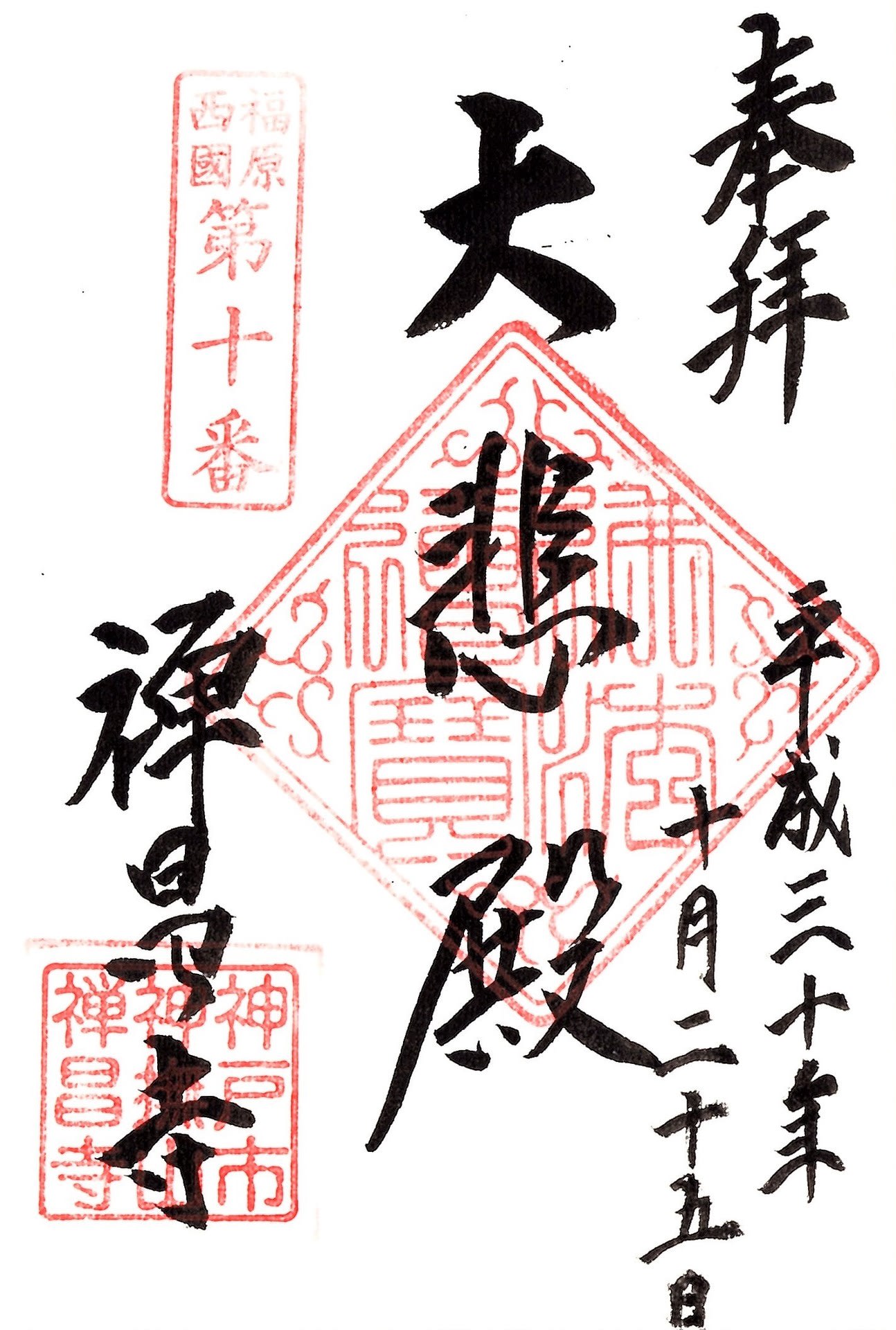

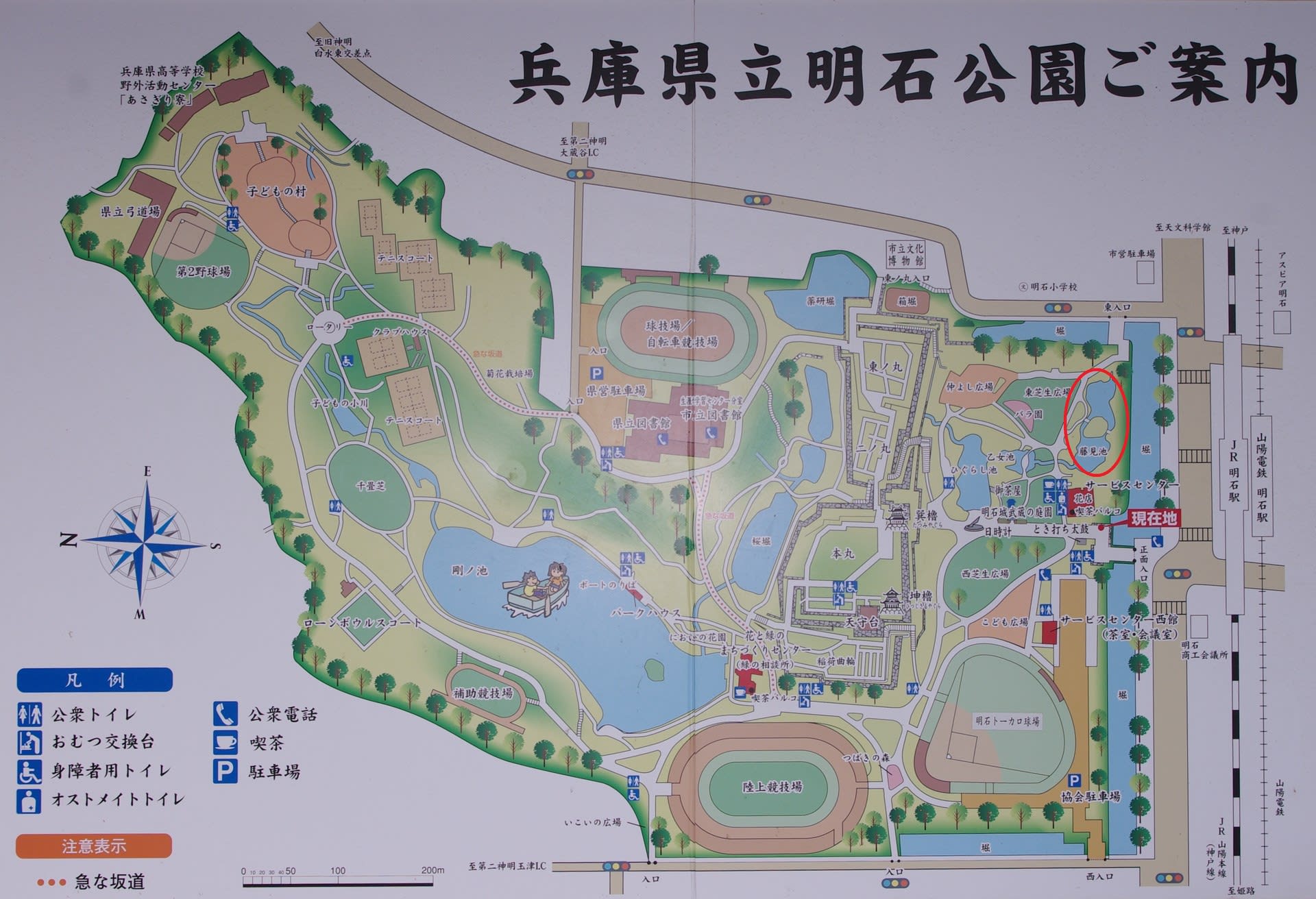

日本国内で初めてトイレットペーパーを作った会社は、神戸市内にあった嶋村商會という貿易商だったようです。1924年(大正13年)、嶋村商会は高知県の製造会社に原紙の製造を依頼し、同商会が自社工場でトイレットペーパー(ロールペーパー)に仕上げ、外国汽船などに納入していたようです。

昭和30年(1955年)前後から、国内の上下水道が整備されてきて、便所の様式が「汲み取り式」から「水洗式」へ「和式便器」から「洋式便器」へ変化し、それに合わせるようにトイレットペーパー生産量・消費量も増加してきたようです。

今や、家庭内のトイレでは「水洗式・洋式便器」が主流であり、トイレットペーパーも具備されているのが日本での常態だと思います。

さて、最初に疑問に思ったことについては、トイレットペーパー、キッチンペーパー、紙おむつなどを主に製造・販売しているアスト株式会社のホームページ中、「知って得する 紙の豆知識」に、一つの逸話が紹介されていました。

アメリカでミシン目入りを製造するとき、トイレットペーパーも一枚の紙と考え、横幅が11.4cmなのでミシン目の長さも11.4cmにしたというもの。

一方、別のサイトで紹介されている逸話では、処所はイギリス。あるトイレットペーパーメーカーが同業他社との販売・収益増大化合戦に勝つためにミシン目を入れるようにし、その幅を徐々に広げて消費量の増加を図ったという逸話があります。

どちらの逸話が本当であったとしても、使用者の我々には大した影響は無いものと思います。

トイレットペーパーはアメリカから日本に齎されました。

このことから類推すれば、利益確保に貪欲で、清潔感にたけている(であろ

うと思われる)日本または伝播してきたアメリカの何れかで発案され、特許も日本人またはアメリカ人が所有しているのではないかと思いがちですが、発案も特許もイギリス人のようです。

トイレットペーパーのサイズは、ホルダーにかける関係上、標準化されています。芯の内側の直径は38mmのものが主流ですが、紙芯の入っていない、ホルダーに細い芯棒を使用するタイプもあります。長さはシングルで60m前後、ダブルでは半分の30m前後になります。ロールの状態で直径120mm以下と決められていますので、直径110mm前後のものが多いでしょう。

このJISと我が家で現在使用している物を比べると、幅が0.6mm狭く、1巻60mは以前使用していた65mの物より5m短い。また、ミシン目には標準規定は無いものの、約22.4cm程度のものが多いとすれば、7.4cm短い。ミシン目は倍の長さで考えれば8.4cm長い。このことを、穿って表現するなら、幅を狭くし、1巻の長さを短くすることによって製造コストの節約を図り、ミシン目の幅を広くすることによって消費量の増加を狙ったと言えなくもない。

JISの規定によれば、ここには消費者は存在せず、生産者と国内商社あるいは販売者のあり方について規定しているのみです。

つまり、「・・・当事者間・・・」とは、製造者と製造者から買い付けする国内商社あるいは製造者に直接買い付けする販売業者のことに他ありません。消費者は店頭で販売されているものから選択するのみです。

2016年12月、京都市在住の方が、日本最古と思われる神戸産のトイレットペーパーを入手したと、神戸新聞で報道されました。

神戸新聞NEXT 2016/12/3 神戸産のトイレ紙、日本最古か 京都の男性が入手

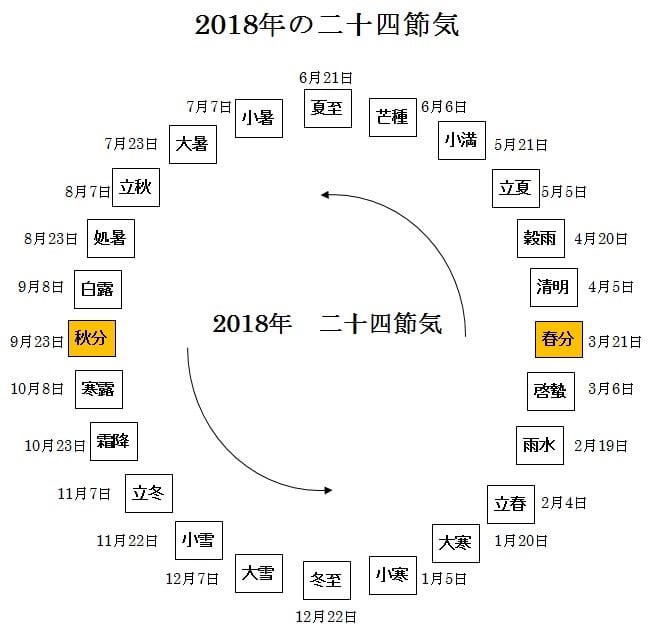

また、2018年3月10日(土)付け朝日新聞の囲み記事『きりとりトレンド』に「トイレットペーパー」と題する記事があり、近年1ロールの長さが少しずつ長くなっているとの旨の記事が掲載されていました。

朝日新聞2018/3/10朝刊 『きりとりトレンド』「トイレットペーパー」 長く巻いて手間少なく

調査会社インテージによると、買う回数が減れば、小売店が売り場に並べる手間が減る。人手不足は深刻で、この利点は小さくない。在庫を置くスペースも省けるため、小売店で販売に力が入るとのこと。

また、輸送費や原材料の値上がりに悩む製紙各社も、配送回数や芯、包装の量を減らせる。「特売」になりにくく利益も確保しやすい。などの利点が挙げられ、各社は「長尺は買い手や売り手、メーカーそれぞれに利点がある『三方良し』。今後も増える」とみているようです。

これらの観測については、小売店での販売価格はどうなのか?消費者が納得する価格なのか?といったことが気になります。

本当に『三方良し』なのでしょうか?消費者という最終需要者を無視した、流通コストや在庫コスト、製造コスト等、供給側のことのみ観ていないでしょうか?

【関係サイト】

○ 一般社団法人日本トイレ協会

○ アスト株式会社

○ 日本トイレ研究所

○ 日本トイレ研究所 いいうんち研究所 関野先生のレポート(3)

Amazon.co.jp 公式サイト。お急ぎ便ご利用で当日・翌日にお届け。アマゾンで本, 日用品, ファッション, 食品, ベビー用品, カー用品ほか一億種の商品をいつでもお安く。通常配送無料(一部を除く)

![]()