第28回「『資本論』を読む会」の報告(その2)

◎「一般的価値形態」の具体的な例示

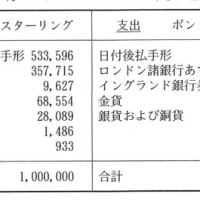

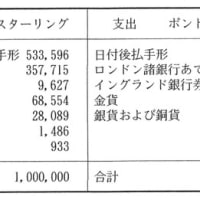

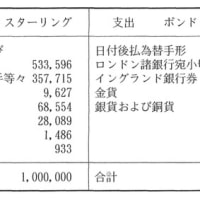

まず、次のような図示から始まっています。

〈 C 一般的価値形態

1着の上着 =

10ポンドの茶 =

40ポンドのコーヒー=

1クォーターの小麦 = 20エレのリンネル

2オンスの金 =

1/2トンの鉄 =

x量の商品A =

等々の商品 = 〉

これだけを紹介しても、それまでの展開との関連がなかなかわかりづらいと思いますので、その一つ前の「B 全体的な、または展開された価値形態」の最後のパラグラフを振り返っておきましょう。それは次のようなものでした。

〈じっさい、ある人が彼のリンネルを他の多くの商品と交換し、したがってまたリンネルの価値を一連の他の商品で表現するならば、必然的に他の多くの商品所持者もまた彼らの商品をリンネルと交換しなければならず、したがってまた彼らのいろいろな商品の価値を同じ第三の商品で、すなわちリンネルで表現しなければならない。――そこで、20エレのリンネル=1着の上着 または=10ポンドの茶 または=etc. という列を逆にすれば、すなわち事実上すでにこの列に含まれている逆関係を言い表わしてみれば、次のような形態が与えられる。〉

つまり「B」の冒頭で、最初に提示された「全体的な、または展開された価値形態」の具体例というのは次のようなものでした。

〈(20エレのリンネル=1着の上着 または=10ポンドの茶 または=40ポンドのコーヒー または=1クォーターの小麦 または=2オンスの金 または=1/2トンの鉄 または=等々)〉

これを図示しますと、次のようになります。

= 1着の上着

= 10ポンドの茶

= 40ポンドのコーヒー

20エレのリンネル = 1クォーターの小麦

= 2オンスの金

= 1/2トンの鉄

= 等々

そしてこれを左右ひっくり返したものが、今回、新たに得られた「一般的価値形態」になるというわけです。どうしてこうしたことが言いうるのかということは、すでに前回の報告のなかで紹介したと思います(第27回報告を参照)。

◎「一般的価値形態」の「相対的価値形態の変化した姿」の質的分析

これは、すでに述べたように、【1】~【6】パラグラフで展開されています。だから今回私たちは【5】パラグラフまでで終わったのですが、その意味では、やや中途半端な終わり方であったと言えます。各パラグラフごとに見て行きましょう。

【1】〈(イ)いろいろな商品はそれぞれの価値をここでは(1)単純に表わしている、というのは、ただ一つの商品で表わしているからであり、そして(2)統一的に表わしている、というのは、同じ商品で表わしているからである。(ロ)諸商品の価値形態は単純で共通であり、したがって一般的である。〉

(イ)まずこれは一般的価値形態の直接的な考察です。一般的価値形態の図示された具体例をみて、直接得られる表象からその特徴を並べているわけです。まず気づくのは、すべての商品が自らの価値を一つの商品、リンネルで表していることです。マルクスはそれを〈単純に表している〉としています。そして〈統一的に表している〉とも述べています。というのは同じ商品ですべての商品の価値を表しているからです。つまり同じ商品ですべての商品の価値が統一的に表現されているというわけです。

(ロ)そして最後に、こうした特徴から、諸商品の価値形態は〈単純で〉〈共通で〉、したがって〈一般的〉だというのです。

学習会では、どうして〈単純で共通〉なら、〈一般的〉と言えるのかという疑問が出されました。そこでこのパラグラフをよく見ると、最初は〈単純〉であることと〈統一的〉であることが指摘されながら、最後の文節では〈単純〉と〈共通〉が指摘され、だから〈一般的〉だとされています。そして(2)の記述を見ると、〈統一的〉である理由として、〈同じ商品で表しているから〉だと述べています。つまり〈共通〉だからだというわけです。しかしこのパラグラフの文章を詳細に分析しても、なかなか、何故、〈単純〉で〈統一的〉で、〈共通〉であれば、〈一般的〉と言いうるのかという納得のゆく理解が出てきません。実はこれはある意味では当然なのです。というのは【2】パラグラフ以降は、まさにその理由を説明しているともいえるのだからです。そこでこうした疑問を持ったまま、次のパラグラフに進むことにしましょう。

【2】〈形態 I とIIはどちらも、ただ、一商品の価値をその商品自身の使用価値またはその商品体とは違ったものとして表現することしかできなかった。〉

マルクスはまず〈形態 I〉(単純な価値形態)と〈形態II〉(全体的な、または展開された価値形態)の欠陥というか、不十分性を指摘しています。〈一商品の価値をその商品自身の使用価値またはその商品体とは違ったものとして表現することしかできなかった〉、というのですが、どうしてこうした欠陥が指摘される必要があるのでしょうか。

私たちは第1章の商品の価値の分析で、諸商品は価値としてはすべて質的に同等で量的に異なるに過ぎないことを理解しました。しかしこれまで私たちが見てきた商品の価値形態をふり返ると、単純な価値形態(形態 I )では確かにリンネルの価値は上着に等しいものとして表されましたが、しかしそれ以外の商品との質的な同一性そのものは、この形態では表現されていません。また展開された価値形態(形態II)の場合はどうかというと、リンネルの価値はさまざまな商品の使用価値で表現されることによって、その価値の他の諸商品との同一性が表現されているように見えます。しかしリンネルの価値の表現は、他方でそれ以外の商品の価値の表現を排除してしまっていることに気づきます。つまりリンネルの価値は、表現された価値としては他の商品の価値の表現と同じものとはいえないのです。というのはリンネルの展開された価値形態は、リンネルを除く他のすべての商品で表現されるように、例えば上着の展開された価値形態も、上着を除く他のすべての商品で表現されるわけですから、この二つの表現形態は同じとはいえません。つまり展開された価値形態もリンネルの価値と上着の価値の質的同一性を表現しているとはいえないわけです。だからこれらは、やはり価値の概念からみれば、その表現形態としては不完全な、欠陥を持ったものと言わざるを得ないのです。以下のパラグラフはこうした問題を論じて行くわけです。

【3】〈(イ)第一の形態は、1着の上着=20エレのリンネル、10ポンドの茶=1/2トンの鉄 などという価値等式を与えた。(ロ)上着価値はリンネルに等しいもの、茶価値は鉄に等しいものというように表現されるのであるが、しかし、リンネルに等しいものと鉄に等しいものとは、すなわち上着や茶のこれらの価値表現は、リンネルと鉄とが違っているように違っている。(ハ)この形態が実際にはっきりと現われるのは、ただ、労働生産物が偶然的な時折りの交換によって商品にされるような最初の時期だけのことである。〉

(イ)(ロ)単純な価値形態(形態 I 、第一の形態)は、〈1着の上着=20エレのリンネル、10ポンドの茶=1/2トンの鉄〉などという、それぞれ異なる二つの商品の価値等式によって表されました。しかし上着の価値と茶の価値は、リンネルと鉄が異なるように違ったものとして表現されており、両者が価値として同じものとして表現されているとはとてもいえません。

(ハ)これは当然であって、こうした形態が実際に現われてくるのは、ただ労働生産物が時折り偶然に交換されるような原始時代のものだからです。だから上着がリンネルと交換され、上着の価値がリンネルで表現されたとしても、それが茶の価値と比較しなければならない必要性もまたないわけです。茶が鉄と交換されるのは、上着がリンネルと交換されるのと同じように、まったく偶然の時折の出来事に過ぎず、それらの交換が互いに関連し合うこともまたないからです。

【4】〈(イ)第二の形態は第一の形態よりももっと完全に一商品の価値をその商品自身の使用価値から区別している。(ロ)なぜならば、たとえば上着の価値は、いまではあらゆる可能な形態で、すなわちリンネルに等しいもの、鉄に等しいもの、茶に等しいもの、等々として、つまりただ上着に等しいものだけを除いて他のあらゆるものに等しいものとして、上着の現物形態に相対しているからである。(ハ)他方、ここでは諸商品の共通な価値表現はすべて直接に排除されている。なぜならば、ここではそれぞれの商品の価値表現のなかでは他のすべての商品はただ等価物の形態で現われるだけだからである。(ニ)展開された価値形態がはじめて実際に現われるのは、ある労働生産物、たとえば家畜がもはや例外的にではなくすでに慣習的にいろいろな他の商品と交換されるようになったときのことである。〉

(イ)(ロ)単純な価値形態(第一の形態)に較べると展開された価値形態(第二の形態)は商品の価値をより普遍的に表現しているように思えます。というのは、例えば上着の価値は、いまでは上着を除くすべての商品によって表現されているからです。

(ハ)しかし、やはりこの場合も諸商品の共通な価値表現というものはすべて直接に排除されています。というのは、上着の価値は上着を除く他のすべての商品で表されるのと同じように、茶の価値も茶を除く他のすべての商品で表されるので、この両者の価値表現は同じものとはいえないからです。だから上着と茶は共通の価値表現を持っているとはいえませんし、それはすべての商品の価値の表現についても言いうることなのです。

(ニ)こうした展開された価値形態がはじめて実際に現われるのは、ある労働生産物、例えは家畜がほぼ慣習的に他のさまざまな商品と交換されるようになったときですが、しかしそれは家畜と交換される他のさまざまな商品が、いまだ必ずしも相互に商品として対峙し合うとは限らない状態のものです。だから上着の展開された価値形態が、それ以外の価値形態を排除していても大きな困難が生じなかったともいえます。

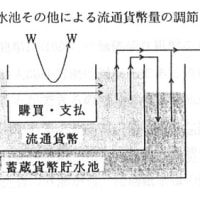

しかし商品交換の発展は、やがては家畜と交換される諸商品相互の間においても、それらを互いに商品として対峙させるようになることは明らかです。そうなると、それらの商品は互いの価値を共通な等価物である家畜で表現しあうことによって、互いの価値を比較し合うことになりますが、それがすなわち一般的な価値形態なわけです。

【5】〈(イ)新たに得られた形態は、商品世界の価値を、商品世界から分離された一つの同じ商品種類、たとえばリンネルで表現し、こうして、すべての商品の価値を、その商品とリンネルとの同等性によって表わす。リンネルと等しいものとして、どの商品の価値も、いまではその商品自身の使用価値から区別されるだけではなく、いっさいの使用価値から区別され、まさにこのことによって、その商品とすべての商品とに共通なものとして表現されるのである。(ロ)それだからこそ、この形態がはじめて現実に諸商品を互いに価値として関係させるのであり、言いかえれば諸商品を互いに交換価値として現われさせるのである。〉

(イ)一般的価値形態は、すべての商品が、その価値をただ一つの共通の商品リンネルで表現しています。リンネルだけが商品世界から分離されて、そうした価値表現の材料として役立っているわけです。リンネルは、それ以外のすべての商品の、よって商品世界の価値を表しているといえます。こうしてどの商品も自分の価値を自分自身の使用価値から区別して表現するだけではなくて、一切の使用価値からも区別されています。例えば上着の価値はリンネルとして表現されていますが、同じように茶の価値もやはりリンネルとして表現されており、あるいは鉄の価値も、金の価値も、やはり同じリンネルとして表現されているわけですから、それらの価値はすべて同じであることが、この価値形態によって初めて表現されているわけです。つまり上着の価値は、単に上着の使用価値から区別されるだけではなくて、他のすべての使用価値からも区別されているからこそ、その価値は、他の諸商品の価値と同じものとして、共通なものとして表現されているといえるわけです。

(ロ)こうして、この形態がはじめて現実の諸商品を互いに価値として関係させるのであり、質的に同一で量的に比較可能な形態に置くのです。言い換えれば、諸商品を互いに交換価値として、すなわち価値の現象形態として、価値が目に見える形で現われているものとして関係させるのです。

ところで【1】パラグラフで提起された疑問は解決したでしょうか。実は最初にも述べましたように、「相対的価値形態の変化した姿」の質的分析は【6】パラグラフまで続くので、本来なら、【6】パラグラフが終わって問題の解決を論じるべきなのですが、しかしそれでは次回まで待たねばなりません。だからここでとりあえず一つの結論のようなものを述べておきましょう。

すでに述べましたように、「単純な価値形態」や「展開された価値形態」では、「諸商品は価値としては質的に同じで量的に比較可能なもの」という「価値の概念」にあった表現形態になっていないことが分かりました。そして翻って一般的価値形態を見ると、上着の価値はリンネルで表現されているだけではなく、茶やコーヒーや鉄、等々の諸商品もリンネルで表現されています。だから上着の価値と茶やコーヒーや鉄等々の諸商品の価値の表現は、まさに質的に同じで量的に比較可能なものとして表現されていることが分かるのです。このように一般的価値形態によって、商品の価値はその概念に相応しい表現形態を得たといいるわけです。今では上着の価値はリンネルとして表されることによって、茶やコーヒーや鉄に対しても交換価値として現われており、よって「一般的に」表されているわけです。〈価値形態は、諸商品が、無差別で同質な人間労働の単なる膠状物として、すなわち、同じ労働実体の物的な表現として、相互に現われあっている。……なぜならば、諸商品のどれもが、同じ労働の具象物として、すなわち、リンネルに含まれている労働の具象物として、または、労働の同じ具象物として、すなわちリンネルとして、表現されているからである。こうして、諸商品は質的に等置されているわけである〉(初版付録、江夏訳901頁)。価値形態が「一般的」であるというのは、こうした意味だと思います。

(【付属資料】を「その2」以下に掲載します。)