『資本論』学習資料No.30(通算第80回) (2)

◎第7パラグラフ(時間的にも空間的にも分離されている、いくつもの労働過程が、同じ一つの労働過程の次々に現われる別々の段階とみなされることができる)

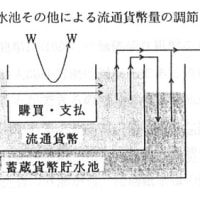

【7】〈(イ)こういうわけで、糸の価値、糸の生産に必要な労働時問が考察されるかぎりでは、綿花そのものや消費される紡錘量を生産するために、最後には綿花や紡錘で糸をつくるために、通らなければならないいろいろな特殊な、時間的にも空間的にも分離されている、いくつもの労働過程が、同じ一つの労働過程の次々に現われる別々の段階とみなされることができるのである。(ロ)糸に含まれている労働はすべて過去の労働である。(ハ)糸を形成する諸要素の生産に必要な労働時間は、すでに過ぎ去っており、過去完了形にあるが、これにたいして、最終過程の紡績に直接に用いられた労働はもっと現在に近く、現在完了形にあるということは、まったくどうでもよい事情である。(ニ)一定量の労働、たとえば30労働日の労働が、1軒の家の建築に必要だとすれば、30日めの労働日が最初の労働日よりも29日おそく生産にはいったということは、その家に合体された労働時間の総計を少しも変えるものではない。(ホ)このように、労働材料や労働手段に含まれている労働時間は、まったく、紡績過程のうちの最後に紡績の形でつけ加えられた労働よりも前の一段階で支出されたにすぎないものであるかのように、みなされうるのである。〉

(イ) こういうわけで、糸の価値、つまり糸の生産に必要な労働時問としては、綿花や紡錘量を生産するために必要な労働時間、あるいは最後に綿花や紡錘で糸をつくるために必要な労働時間、要するに糸を生産するためにいろいろと通らなければならない特殊な労働の過程は、これらは実際には時間的にも空間的にも分離されていますが、しかし糸を生産するための労働時間としては、これらのいくつもの労働過程が、同じ一つの労働過程の次々に現われる別々の段階とみなされることができるのです。

綿花と紡錘で生産した糸の生産に必要な労働時間には、綿花の生産に必要な労働時間と紡錘の生産に必要な労働時間とが含まれると言いましたが、そのことは積み重なった労働時間としては、それらの労働が実際には時間的も空間的にも離れて行われたとしても、糸を生産するために同じ一つの労働過程としてそれぞれが続けて支出されたものと考えることが出来るのです。

これは例えばロビンソンの労働を例に考えた場合も同じです。実際には、ロビンソンは森で切り倒した材木をある一定期間乾燥させるために放置し、また製材して加工した木材もやはり乾燥させるために一定期間放置したとしても、それらの乾燥した時間を机を生産するための労働時間として計算しません。あくまでも伐採労働の時間や製材した労働時間だけを机を生産した木工労働と一緒に机を生産する労働時間として計算するでしょう。だから机を生産する労働時間としては、それまでに必要な労働時間が支出された時間的な空間的な隔たりは無視して計算されるのです。だからこれも価値に固有のものではなく、やはり自然法則といえるでしょう。

(ロ)(ハ) 糸に含まれている労働はすべて過去の労働です。糸を形成した諸要素の生産に必要な労働時間は、すでに過ぎ去っており、過去完了形にありますが、これにたいして、最終的に直接に糸を生産する紡績労働はもっとも現在に近く、現在完了形にあるということは、この場合、まったくどうでもよい事情になります。

糸に含まれている労働はすべて過去の労働です。もっともその過去の労働といっても綿花を生産した労働や紡錘を生産した労働は、糸を紡いだ紡績労働よりももっと過去の労働であり、それに比べれば紡績労働は現在完了の形にある労働といえますが、しかしそれらは糸を生産するための一連の労働としてはそんな区別はどうでもよいことなのです。空間的・時間的な隔たりは問われないということはそいうことです。

(ニ) このことは、一定量の労働、たとえば30労働日の労働が、1軒の家の建築に必要だとしますと、30日めの労働日が最初の労働日よりも29日おそく生産にはいったということは、その家に合体された労働時間の総計を少しも変えるものではないのと同じです。

このことは一軒の家を建てるのに必要な労働時間が30日であった場合、最後の30日目の労働日が最初の労働日より29日あとに支出されたからといって、一軒の家を建てる労働時間の合成日数になんの変化ももたらさないのと同じです。

(ホ) このように、糸の生産に必要な労働時間としては、労働材料である綿花や労働手段である紡錘に含まれていた労働時間は、まったく、紡績過程のうちで最後に紡績の形でつけ加えられた労働よりも一つ前の段階で支出されたものにすぎないものであるかのように、みなされうるのです。

要するに労働時間としては、それが支出された時間的・空間的な違いがどれだけあったとしても、それらが一つの生産物の生産に必要な労働材料であるとか労働手段であるならば、結局は、それらが最終の労働過程の一つ前の段階の労働として一連の連続した労働過程の各段階として支出されたものと考えることか出来るということです。

これは価値を形成する労働としては、労働過程の質的区別は無視され、それらが同じ労働のただ単に量的に異なるものとしか見ないわけですから、当然、労働過程の空間的・時間的な相違も無視されて、それらが一つの連続した労働過程の産物とみることも可能になるわけです。

◎第8パラグラフ(12シリングという価格で表わされる綿花と紡錘の価値は、糸の価値の、すなわち生産物の価値の成分をなしている)

【8】〈(イ)要するに、12シリングという価格で表わされる綿花と紡錘という生産手段の価値は、糸の価値の、すなわち生産物の価値の成分をなしているのである。〉

(イ) 要するに、12シリングという価格で表わされる綿花と紡錘という生産手段の価値は、糸の価値の、すなわち生産物の価値の成分をなしているのです。

というわけで、私たちは綿花の価値として10シリング、紡錘の価値として2シリングを仮定したのですから、その12シリングは、糸の価値の一部を構成しているということができます。

◎第9パラグラフ(二つの条件だけ--使用価値としての役立ち、必要な労働時間だけが用いられる--はみたされなけれならない)

【9】〈(イ)ただ二つの条件だけはみたされなければならない。(ロ)第一に、綿花も紡錘も或る使用価値の生産に現実に役だっていなければならない。(ハ)われわれの場合には、それらのものが糸になっていなければならない。(ニ)どんな使用価値によって担われるかは、価値にとって問題ではないが、とにかく、ある使用価値によって担われなければならない。(ホ)第二には、与えられた社会的生産条件のもとで必要な労働時間だけが用いられたということが前提されている。(ヘ)だから、もし1ポンドの糸を紡ぐためにはただ1ポンドだけの綿花が必要だとすれば、1ポンドの糸の形成にはただ1ポンドだけの綿花が消費されているべきである。(ト)紡錘についても同じである。(チ)もし資本家が気まぐれに鉄の紡錘の代わりに金の紡錘を使ったとしても、糸の価値のうちに数えられるのは、やはり、ただ社会的に必要な労働、すなわち鉄の紡錘の生産に必要な労働時間だけである。〉

(イ) ただ二つの条件だけはみたされなければなりません。

これまで綿花の価値と紡錘の価値は、糸の価値の一部を構成するとか、綿花と紡錘を生産する労働時間は糸を生産するのに必要な労働時間に含まれるとか、あるいは、綿花を生産する労働時間や紡錘を生産する労働時間が時間的・空間的に離れていても、かかった労働時間としては一連の連続した形で支出されたものとみなことができるといいましたが、しかしこうしたことがいえるためには次の二つの条件を満たす必要があります。

(ロ)(ハ)(ニ) 第一に、綿花も紡錘もその使用価値が、ある別の使用価値、すなわち私たちの例では糸の生産に役立つものでなければなりません。確かに価値としては、どんな使用価値によってそれが担われるかは、どうでもよいことですが、しかしその使用価値が現実に役立つものでなければならないということです。

その一つの条件といいますのは、綿花も紡錘も糸を生産するために必要な使用価値であったということです。価値としてはどんな使用価値によって担われようとどうでもよいことですが、しかしその使用価値が使用価値として役立つということが前提なのです。私たちの例では綿花も紡錘も、糸を生産するために、それぞれが使用価値として役立っているということがいえて、初めてそれらの価値やそれらに支出された労働時間の一連の関連が言いうるということなのです。

(ホ)(ヘ) 第二には、与えられた社会的生産条件のもとで必要な労働時間だけが用いられたということが前提されていることです。だから、もし1ポンドの糸を紡ぐためにはただ1ポンドだけの綿花が必要だとすれば、1ポンドの糸の形成にはただ1ポンドだけの綿花が消費されているべきでなのです。

もう一つの条件としては、それぞれの生産に必要な労働時間というのは、社会的に平均的に必要な労働時間でなければならないということです。だから1ポンドの糸を紡ぐためは1ポンドの糸が必要だとすれば、1ポンドの生産には1ポンドの綿花が消費されるべきなのです。だからある資本家が1ポンドの糸の生産に例え2ポンドの綿花を使ったからといって、その生産した1ポンドの糸には2ポンドの綿花の価値が含まれると主張しても認めなられないということです。それらはあくまでも社会的に平均的に必要な労働時間が支出されたものでなければならないということなのです。

(ト)(チ) 紡錘についても同じことがいえます。もしある資本家が気まぐれに鉄の紡錘の代わりに金の紡錘を使ったとしても、糸の価値のうちに数えられるのは、やはり、ただ社会的に必要な労働、すなわち鉄の紡錘の生産に必要な労働時間だけなのです。

同じことは紡錘についてもいえます。だからある資本家が気まぐれに鉄の紡錘の代わりに高価な金の紡錘を使ってみても、糸の価値としてはただ鉄の紡錘を使った場合の労働時間しか認められないのです。

◎第10パラグラフ(次に問題になるのは、紡績工の労働が綿花と紡錘につけ加える価値部分である)

【10】〈(イ)われわれは、今では、生産手段、綿花と紡錘が、糸の価値のどれだけの部分をなしているかを知っている。(ロ)それは、ちょうど12シリングであり、言い換えれば2労働日の物質化である。(ハ)そこで、次に問題になるのは、紡績工の労働そのものが綿花につけ加える価値部分である。〉

(イ)(ロ) 私たちは、これまでの考察で、生産手段である綿花と紡錘の価値が、糸の価値のどれだけの部分をなしているかを知っています。それは、ちょうど12シリングでした。言い換えれば、2労働日の物質化です。

これまでの考察でハッキリしたことは、綿花や紡錘という生産手段の価値は、それで生産された糸の価値の一部になるということです。だから綿花10シリング、紡錘2シリング、

合計12シリングは、糸の価値の一部になっており、12シリング=24労働時間=2労働日が糸に物質化されているということが分かったのです。

(ハ) そこで、次に問題になるのは、紡績工の労働そのものが綿花につけ加える価値部分です。

しかし糸の価値はこれだけでなっているわけではありません。綿花と紡錘を生産手段として糸を生産する紡績工の労働がそれに加えられなければなりません。だからこの紡績工の労働を次に検討することにしましょう。

◎第11パラグラフ(価値を形成する労働としては、紡績工の労働は、綿花を栽培する労働とも紡錘製造工の労働とも同じである)

【11】〈(イ)われわれはこの労働を今度は労働過程の場合とはまったく別な観点から考察しなければならない。(ロ)労働過程の場合には、綿花を糸に転化させるという合目的的活動が問題だった。(ハ)他の事情はすべて変わらないものと前提すれば、労働が合目的的であるほど糸は上等である。(ニ)紡績工の労働は他の生産的労働とは独自な相違のあるものだった。(ホ)そして、この相違は、紡績の特殊な目的、その特殊な作業方法、その生産手段の特殊な性質、その生産物の特殊な使用価値のうちに、主観的にも客観的にも現われていた。(ヘ)綿花と紡錘とは紡績労働の生活手段としては役だつが、それらを使って施条砲をつくることはできない。(ト)これに反して、紡績工の労働が価値形成的であるかぎり、すなわち価値の源泉であるかぎりでは、それは砲身中ぐり工の労働と、またはここではもっと手近な例で言えば、糸の生産手段に実現されている綿花栽培者や紡錘製造工の労働と少しも違ってはいない。(チ)ただこの同一性によってのみ、綿花栽培も紡錘製造も紡績も同じ総価値の、すなわち糸の価値の、ただ量的に違うだけの諸部分を形成することができるのである。(リ)ここで問題になるのは、もはや労働の質やその牲状や内容ではなく、ただその量だけである。(ヌ)ただそれが計算されるだけでよいのである。(ル)われわれは、紡績労働が単純な労働であり社会的平均労働であると仮定しよう。(ヲ)これとは反対の仮定をしても事態は少しも変わらないということは、あとでわかるであろう。〉

(イ) 私たちはこの紡績工の労働を、今度は労働過程の場合とはまったく別な観点から考察しなければなりません。

私たちは今度は紡績工の労働を問題にすると言いましたが、それは糸という使用価値を生産する労働なのですが、しかしそれは第1節のようにその素材的な面で考察される労働ではなく、それとは違った観点からの労働なのです。

(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ) 労働過程の場合には、綿花を糸に転化させるという合目的的活動が問題でした。他の事情はすべて変わらないものと前提すれば、労働が合目的的であるほど糸は上等です。紡績工の労働は他のさまざまな生産的労働とは区別される独自なものであり、それぞれは質的に違ったものでした。この相違は、紡績の特殊な目的、その特殊な作業方法、その生産手段の特殊な性質、その生産物の特殊な使用価値のうちに、主観的にも客観的にも現われていました。綿花と紡錘とは紡績労働の生活手段としては役ちますが、それらを使ってライフル銃をつくることはできません。つまりそれらはそれらに固有の使用価値を必要としたのです。だからこの場合は使用価値はどうでもよいとは言えません。

これから考察する紡績労働の「別な観点」というものを理解するために、私たちは第1節の「労働過程」で考察したものと比較して考えてみましょう。第1節では労働はどういう観点で捉えられていたでしょうか。

紡績工の労働を労働過程として考察した場合、明らかなのは、それは綿花と紡錘を糸に転化させる合目的な活動だということです。その労働がその目的に相応しければ相応しいほど上等の糸が生産されるでしょう。

だから紡績工の労働は労働過程としては、他のさまざまな労働とは質的に違った独自なものです。それが他の労働と区別されるのは、その特殊な目的、その特殊な作業方法、その生産手段の特殊な性質、その生産物の特殊な使用価値においてです。

だから綿花と紡錘とは糸を生産するための生産手段とはなりますが、それでライフル銃を作ることは出来ません。

この場合、使用価値は何よりも重要な観点だったのです。何しろ「労働過程」というのは「使用価値の生産」のことなのですから。

全集版では〈施条砲〉となっている部分はフランス語版では〈ライフル銃〉となっています。新日本新書版には次のような訳者注があります。

〈砲の射程距離と正確度を増すために、砲身の内側(腔)にらせんの線条をほどこして防弾を回転させる様式の砲〉 (323頁)

(ト)(チ)(リ)(ヌ) これに反して、紡績工の労働が価値形成的であるかぎりは、すなわち価値の源泉として捉えられるのであれば、それは砲身中ぐり工の労働と、またはここではもっと手近な例で言いますと、糸の生産手段である綿花や紡錘に実現されている綿花栽培者や紡錘製造工の労働と少しも違ってはいないのです。ただこの労働の同一性によってのみ、綿花栽培も紡錘製造も紡績も一つの糸の価値という同じ総価値の、単に量的にのみ違うだけの諸部分を形成することができるのです。ここで問題になるのは、もはや労働の質やその牲状や内容ではなく、ただその量だけです。ただそれが計算されるだけでよいのです。

このように労働過程としてはさまざまな労働は質的に違ったものですが、価値形成労働としてはそれらは少しも違っていないのです。例えば紡績工の労働も価値形成的なものとして捉えられるなら、ライフル銃を作る砲身中ぐり工の労働と、あるいはもっと手近な例で言いますと、紡績労働の生産手段になる綿花や紡錘を生産する綿花栽培労働や紡錘製造工の労働とは少しも違っていないのです。それらは価値形成労働としては同じ人間労働であり、ただこの同一性によって、綿花栽培労働も紡錘製造も紡績も同じものとして糸の総価値の諸部分を形成していると言えるのです。

ここで〈ただこの同一性によってのみ、綿花栽培も紡錘製造も紡績も同じ総価値の、すなわち糸の価値の、ただ量的に違うだけの諸部分を形成することができるのである〉という部分はフランス語版では〈これらの労働は、それらの有用形態の差異にかかわらず同一の本質を持たないならば、生産物のうちに実現された総労働の、質については区別のない諸部分を、構成することができないであろう。そうであるからには、綿花と紡錘の価値は、糸の総価値の構成部分を組成することもないであろう〉(江夏・上杉訳179-180頁)となっています。

私たちはすでに第1章の考察で価値を形成する労働は、使用価値を生産する具体的な有用労働とは区別された抽象的一般的人間労働であり、同じ人間労働であることをすでに知っています。つまり価値を形成する労働としては、あらゆる労働は質的に同じでただ量的に異なるものに還元されたものなのです。だから価値を形成する労働としては、労働の質や性状や内容は問われず、ただその継続時間という量が問われるだけです。そしてそれが合計されて計算されればよいのです。

全集版の〈砲身中ぐり工〉はフランス語版では〈砲身穿孔工〉となっていますが、これにも新日本新書版には次のような訳者注があります。

〈腔の中空部をえぐる労働者〉 (323頁)

(ル)(ヲ) 私たちは、紡績労働が単純な労働であり社会的平均労働であると仮定しましょう。もちろん、これとは反対の仮定をしても事態は少しも変わらないということは、あとでわかるでしょうが。

私たちは価値形成労働しての紡績工の労働をさらに考察するために、この紡績労働が単純な労働であり、社会的に平均的な労働であると仮定しましょう。もっとも、こうした仮定と違った事情が生じたとしても事態は何も変わらないということはあとで(30パラグラフで)分かるとは思いますが。

◎第12パラグラフ(われわれが紡績工の労働時間を問うことは、ただそれが労働力の支出であるかぎりでのことであって、それが紡績という独自な労働であるかぎりでのことではない)

【12】〈(イ)労働過程では、労働は絶えず不静止の形態から存在の形態に、運動の形態から対象性の形態に転換される。(ロ)1時間後には紡績運動がいくらかの量の糸に表わされている。(ハ)つまり、一定量の労働、すなわち1労働時間が綿花に対象化されている。(ニ)われわれは労働時間、すなわち紡績工の生命力の1時間の支出と言うが、それは、ここで紡績労働が労働として認められるのは、ただそれが労働力の支出であるかぎりでのことであって、それが紡績という独自な労働であるかぎりでのことではないからである。〉

(イ) 労働過程では、労働は絶えず不静止の形態から存在の形態に、運動の形態から対象性の形態に転換されます。

第1節「労働過程」には次のような一節がありました。

〈労働者の側に不静止の形態で現われたものが、今では静止した性質として、存在の形態で、生産物の側に現われる。労働者は紡いだのであり、生産物は紡がれたものである。〉 (全集版第23a巻238頁)

労働というのは、それは常に流動状態にあるものから、それが対象に支出されることによって、対象の何らかの属性や形状の変化として静止したものになっています。

(ロ)(ハ) 要するに紡績工の労働が1時間後にはいくらかの量の糸として表わされています。つまり、一定量の労働、すなわち1労働時間が綿花に対象化されたのです。

この生産物の形状の変化は一定量の労働の対象化されたことをその形状で示しています。

この一定量の労働というのは、その労働の継続時間で計られます。すなわち紡績工の労働は1時間後には何らかの量の糸として表されているのです。つまり一定量の労働、すなわち1時間の労働が綿花に対象化され、糸を生み出したのです。

(ニ) 私たちは労働時間を、紡績工の生命力の1時間の支出と言いますが、それは、ここで紡績労働が労働として認められるのは、ただそれが労働力の支出であるかぎりでのことであって、それが紡績という独自な労働であるかぎりでのことではないからでなのです。

私たちが労働をその継続時間で計るということは、すでにその労働の質を問題にしていないことに気づきます。それは労働者の生命力の支出ですが、しかし生命力の支出としては紡績労働も綿花栽培労働も紡錘製造労働も同じものだからです。

だから私たちが紡績工の1時間の労働時間という場合、すでに紡績工の労働をただ労働力の支出いう観点から捉えていることになるのです。だからそのことはそれが紡績労働かどうかはすでに問われていないことなのです。

◎第13パラグラフ(ただ社会的に必要な労働時間だけが価値形成的として数えられる)

【13】〈(イ)過程が続いているあいだに、すなわち綿花が糸に変えられてゆくあいだに、ただ社会的に必要な労働時間だけが費やされるということは、いまや決定的に重要である。(ロ)正常な、すなわち平均的な社会的生産条件のもとでは、aポンドの綿花が1労働時間中にbポンドの糸に変えられていなければならないとすれば、ただ12×a ポンドの綿花を 12×b ポンドの糸に変える1労働日だけが、12時間の1労働日として認められる。(ハ)なぜならば、ただ社会的に必要な労働時間だけが価値形成的として数えられるからである。〉

(イ) いまや決定的に重要なことは、過程が続いているあいだに、すなわち綿花が糸に変えられてゆくあいだに、ただ社会的に必要な労働時間だけが費やされるということです。

私たちはすでに第9パラグラフで綿花や紡錘に支出された労働時間が社会的に必要な労働時間でなければならないことを確認しました。つまり例え金の紡錘を使ったとしても、鉄の紡錘を使ったものとしてしか計算には入らないのです。それと同じように、紡績工の労働もただ社会的に必要な労働時間だけが支出されるということが決定的に重要なことなのです。

(ロ)(ハ) 正常な状態の紡績労働、すなわち社会的に平均的な生産条件のもとでの紡績労働としては、aポンドの綿花が1労働時間中にbポンドの糸に変えられなければならないとすれば、ただそれを12倍した12×aポンドの綿花を、やはり同じ12倍の12×bポンドの糸に変える1労働日だけが、12時間の、すなわち1労働日として認められるのです。というのは、ただ社会的に必要な労働時間だけが価値形成的として数えられるのだからです。

紡績工の労働も社会的に必要な労働時間だけが費やされなければならないということは、

紡績工の労働の正常な状態というのは、社会的に平均的な生産条件のもとでの労働ということであり、それが例えばaポンドの綿花を1時間にbポンドの糸に変えることが平均であるなら、常にそれを12倍した12×aポンドの綿花は12時間後にはやはり12倍された12×bポンドの糸になっていなければならないということです。そうした結果をもたらす12労働時間すなわち1労働日だけが正当な労働日として認められるということです。だからもしある紡績工がaポンドの綿花をbポンドの糸に変えるのに例え2時間かかったとしても、彼の2時間の労働は1時間の労働としてしか認められないということなのです。

◎第14パラグラフ(労働そのものと同様に、ここでは原料や生産物もまた本来の労働過程の立場から見るのとはまったく違った光のなかに現われる。)

【14】〈(イ)労働そのものと同様に、ここでは原料や生産物もまた本来の労働過程の立場から見るのとはまったく違った光のなかに現われる。(ロ)原料はここではただ一定量の労働の吸収物として認められるだけである。(ハ)じっさい、この吸収によって、原料は糸に転化するのであるが、それは、労働力が紡績という形で支出されて原料につけ加えられたからである。(ニ)しかし、生産物である糸はもはやただ綿花に吸収された労働の計測器でしかない。(ホ)もし1時間に1[2/3]ポンドの綿花が紡がれるならば、または1[2/3]ポンドの糸に変えられるならば、10ポンドの糸は、吸収された6労働時間を表わしている。(ヘ)今では、一定量の、経験的に確定された量の生産物が表わしているものは、一定量の労働、一定量の凝固した労働時間にほかならない。(ト)それらはもはや社会的労働の1時間分とか2時間分とか1日分とかの物質化されたものでしかないのである。〉

(イ) すでにこれまでの説明でお分かりと思いますが、紡績労働そのものと同様に、ここでは原料や生産物も本来の労働過程の立場から見るのとはまったく違った光のなかに現われています。

この部分はフランス語版では次のようになっています。

〈たんに労働ばかりでなく、生産手段と生産物もまた、いまではその役割を変えたことに注目されたい。〉 (江夏・上杉訳180頁)

私たちは、価値を形成する限りでは、紡績労働は他の労働と何も違ったものはないと言いましたが、それと同様に、紡績労働に必要な綿花や紡錘、あるいはその生産物である糸も最初の労働過程の立場で見るのとはまったく違ったものとして現れています。

(ロ)(ハ)(ニ) 例えば原料はここではただ一定量の労働の吸収物として認められるだけです。じっさい、この吸収によって、原料は糸に転化するのですが、それは、労働力が紡績という形で支出されて原料につけ加えられたからです。そして生産物である糸ももはやただ綿花に吸収された労働の計測器でしかありません。

この部分もまずフランス語版を示しておきます。

〈原料は若干量の労働を吸収するにすぎない。確かにこの吸収は、労働者の活力が紡績作業という形態で支出されたので、原料を糸に変えるが、糸としての生産物は、綿花によって吸収された労働量を指示する測度器としてのみ役立つ。〉 (同前)

価値形成過程の諸契機としては、原料はただ労働を吸収する役割を果たしているだけです。確かに紡績労働が綿花に支出されて糸が生産されたのですが、それは紡績労働という形で支出された労働が綿花に吸収され付け加えられたからです。だから生産物である糸もただそれらの生産に支出された労働の測度器としてのみ役立つのみなのです。

(ホ)(ヘ)(ト) 例えばもし1時間に1[2/3]ポンドの綿花が紡がれるとしますと、または同じことですが1[2/3]ポンドの糸に変えられたとしますと、10ポンドの糸は、吸収された6労働時間を表わしているわけです。今では、一定量の、経験的に確定された量の生産物が表わしているものは、一定量の労働、一定量の凝固した労働時間にほかならないのです。それらはもはや社会的労働の1時間分とか2時間分とか1日分とかの物質化されたものと考えられるのです。

だから例えばもし1時間に1[2/3]ポンドの綿花が紡がれたとしますと、10ポンドの糸は、6時間の労働が支出されたことをあらわしています(5/3×6=10)。

今では経験的に決まってくる一定量の生産物、例えば10ポンドの糸は、一定量の凝固した労働時間(6時間)を表しているのです。それらは価値としては、社会的労働の1時間分とか2時間分とか1日分とかの物質化されたものとして捉えられているのです。

◎第15パラグラフ(労働がほかならない紡績労働であり、その材料が綿花であり、その生産物が糸であるということは、労働対象そのものがすでに生産物であり、つまり原料であるということと同様に、ここではどうでもよいことになる。)

【15】〈(イ)労働がほかならない紡績労働であり、その材料が綿花であり、その生産物が糸であるということは、労働対象そのものがすでに生産物であり、つまり原料であるということと同様に、ここではどうでもよいことになる。(ロ)かりに労働者が紡績工場ではなく炭鉱で働かされるとすれば、労働対象である石炭は天然に存在しているであろう。(ハ)しかし、それにもかかわらず、炭層からはぎ取られた石炭の一定量、たとえば1ツェントナーは、一定量の吸収された労働を表わすであろう。〉

(イ) 労働がほかならない紡績労働であって、その材料が綿花であり、その生産物が糸であるということは、価値形成過程としてはどうでもよいことです。同じように労働対象そのものがすでに生産物であり、つまり原料であるということも同様に、ここではどうでもよいことになるのです。

だから労働過程では問題になったことが価値形成過程ではどうでもよいことになります。

例えば労働が紡績労働であるとか、その材料が綿花であるとか、あるいはその生産物が糸であるとか、さらには労働対象がすでに人の手の加わっているもの、すなわち原料であるといったことは、価値形成過程においてはまったく問題にはならないのです。

(ロ)(ハ) もしかりに労働者が紡績工場ではなく炭鉱で働かされるとするなら、労働対象である石炭は天然に存在しているでしょう。しかし、そうしたことには関係なしに、炭層からはぎ取られた石炭の一定量、たとえば1ツェントナーは、一定量の吸収された労働を表わすでしょう。価値形成過程ではそれだけが問題なのです。

そのことが分かるように、例えば紡績労働ではなく、炭鉱労働をとってみましょう。炭鉱労働の場合は、その労働対象は、天然に存在しているものであり、原料とはいえません。しかしそうであっても、炭層からはぎ取られた石炭の一定量は、例えば1ツェントナーの石炭は、一定量の労働時間を表していることには違いはないのです。だから価値形成過程としては労働の具体的内容や原料や生産物の具体的な内容はなにも問われないということです。

◎第16パラグラフ(綿花には紡績労働によって3シリングの価値がつけ加えられる)

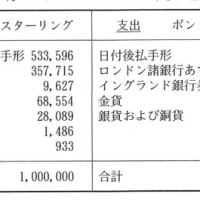

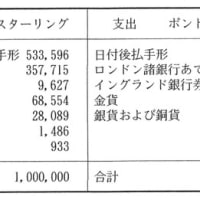

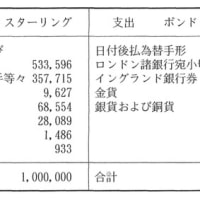

【16】〈(イ)労働力の売りのところでは、労働力の日価値は3シリングに等しいと想定され、またこの3シリングには6労働時間が具体化されており、したがって労働者の日々の生活手段の平均額を生産するためにはこの労働量が必要だということが想定された。(ロ)今われわれの紡績工は1労働時間に1[2/3]ポンドの綿花を1[2/3]ポンドの糸に変えるとすれば(12)、6時間では10ポンドの綿花を10ポンドの糸に変えるということになる。(ハ)つまり、紡績過程の継続中に綿花は6労働時間を吸収するわけである。(ニ)この6労働時間は3シリングの金量で表わされる。(ホ)つまり、この綿花には紡績そのものによって3シリングの価値がつけ加えられるのである。〉

(イ) 私たちは第2篇の第3節「労働力の購買と販売」のところで(15パラグラフ)、労働力の日価値は3シリングに等しいこと、またこの3シリングには6労働時間が具体化されており、したがって労働者の日々の生活手段の平均額を生産するためにはこの労働量が必要だということが想定されました。

第2篇第3節の当該パラグラフの一部を紹介しておきましょう。

〈かりに、労働力の生産に毎日必要な商品の量をAとし、毎週必要な商品の量をBとし、毎四半期に必要な商品の量をC、等々とすれば、これらの商品の一日の平均は、(365A+52B+4C+etc.)/365であろう。この1平均日に必要な商品量に6時間の社会的労働が含まれているとすれば、毎日の労働力には半日の社会的平均労働が対象化されていることになる。すなわち、労働力の毎日の生産のためには半労働日が必要である。労働力の毎日の生産に必要なこの労働量は、労働力の日価値、すなわち毎日再生産される労働力の価値を形成する。また、半日の社会的平均労働が3シリングまたは1ターレルという金量で表わされるとすれば、1ターレルは労働力の日価値に相当する価格である。〉 (全集第23a巻225-226頁)

つまりこの想定では、労働力の日価値、つまり一労働日(12時間)に消耗した労働力を再生産するに必要な生活手段を生産するのに必要な労働時間は6時間、半日労働日が必要だということです。そして半日の社会的平均労働が3シリングだとしますと労働力の日価値は3シリングということになります。

(ロ)(ハ)(ニ)(ホ) 今、私たちの紡績工は1労働時間に1[2/3]ポンドの綿花を1[2/3]ポンドの糸に変えるとしますと、6時間では10ポンドの綿花を10ポンドの糸に変えるということになります。つまり、紡績過程の継続中に綿花は6労働時間を吸収するわけです。この6労働時間は想定では3シリングの金量で表わされます。つまり、この綿花には紡績そのものによって3シリングの価値がつけ加えられるのです。

労働力の日価値が3シリングであって、それには6労働時間が具体化されていると想定されました。

今、私たちの紡績工は1労働時間に1[2/3]ポンドの綿花を1[2/3]ポンドの糸に変換したとしますと、彼の労働力の日価値に相当する6労働時間には、10ポンドの綿花を10ポンドの糸に変換することになります。だから綿花は紡績過程において、6労働時間を吸収したのです。

この6労働時間は3シリングの金量で表されます。だからこの綿花には紡績過程によって3シリングの価値が付け加えられたということです。

(3に続きます。)