5月24、25日で尾瀬山ノ鼻にテント泊し、尾瀬ヶ原からアヤメ平にかけてを山を眺め花や鳥を探しながら歩いて来た。

今日から3回に分けてその様子をご覧いただこうと思う。

その① コース、風景、その他

その② 植物(主に草花)

その③ 動物(主に鳥)

その①でご覧いただくのは歩いたコースと尾瀬ヶ原、アヤメ平の風景だ。ハイライトの中からミズバショウ群生地として有名な下ノ大堀川と、燧ヶ岳・平ヶ岳・至仏山が一望できるアヤメ平の様子を短い動画にまとめた。忙しい方はこれだけでもご覧いただければありがたい。その他日の出の時刻の絶景などを後半でご紹介したいと思う。

先ずは下ノ大堀川とアヤメ平の動画から。下ノ大堀川は尾瀬ヶ原を流れる川の一つで、ミズバショウ群生地として知られている。今年は霜害のため咲いているミズバショウは例年の半分ほどとなった。アヤメ平ではやや風があり、動画には風の音も入れている。見えている山は燧ヶ岳、平ヶ岳、至仏山で、振り向くと日光連山や赤城山もくっきり見えていたが、動画には撮っていない。この動画を撮影するためにちょっと重い三脚を持参した。

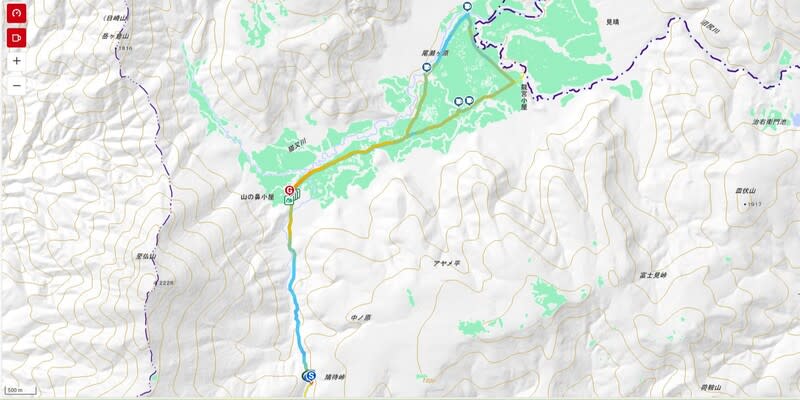

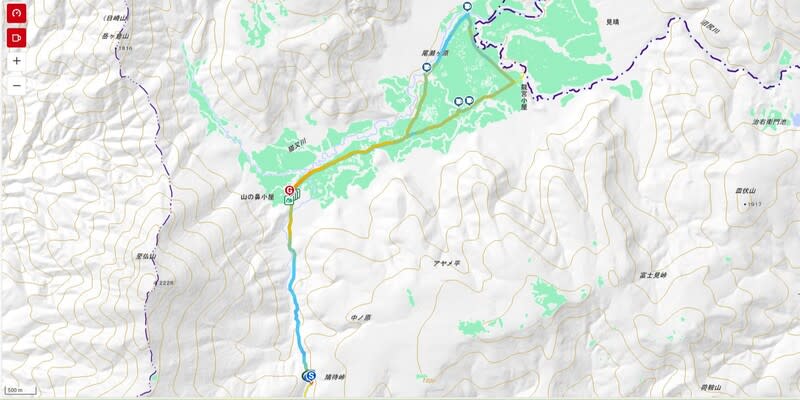

続いて歩いたコースをざっくりと説明する。

1日目は鳩待峠から山ノ鼻に入り、テントを設営後サブザックに行動食と飲料水を入れて尾瀬ヶ原を歩いた(下記歩跡はそこ迄で終了)。お昼に山ノ鼻に戻り研究見本園を2周した。歩行距離は約15kmになった。

2日目は日の出前に尾瀬ヶ原に出て、山ノ鼻と牛首の中間地点で日の出を待った。山ノ鼻に戻り昼食を摂り、テントを撤営後、竜宮十字路、富士見田代を経てアヤメ平へ向かった。時間があったのでアヤメ平でのんびり過ごし、その後は鳥を撮影しながら鳩待峠へ下った。歩行距離はやはり約15kmになった。

この後は歩いた順に、道中の様子などをお伝えしたい。

5時半頃に尾瀬戸倉の駐車場にクルマを駐め、乗り合いタクシーで鳩待峠に入った。相乗りの客は日帰りか小屋泊まりの様相で、皆ザックは軽そうだった。

一番最後にバス乗り場を出発し、1時間かけて山ノ鼻まで歩いた。

この日は80Lのザックにテント泊装備、食料、撮影機材などを入れて15kgほどを担いでいた他、2.7kgあるカメラを手に持っていたのでゆっくり歩かざるを得なかった。

(鳩待峠~山ノ鼻の光景)

(テントを設営中の様子、iPhoneで撮影)

テントを設営しコーヒーを飲んだ後尾瀬ヶ原へ出かけた。既に気温が上がり汗ばむ陽気になっていた。

(逆さ燧)

(至仏山)

(下ノ大堀川のミズバショウと至仏山)

竜宮十字路まで東進し、そこを左折して北へ向かった。ヨッピ吊橋では歩荷さんに出会った。

(ヨッピ吊橋)

お昼に山ノ鼻に戻り昼食(シーフードヌードルとソーセージ)を摂った。その後研究見本園を2周りし草花の撮影をした。今年は下ノ大堀川より研究見本園の方がミズバショウの数が多かったかもしれない。

その後山ノ鼻にあるビジターセンターを訪問した。ビジターセンターでは18時からスライドの上映があるそうなので、参加することにした。

(研究見本園での光景)

夕食は17時頃にアルファ米とレトルトカレーを使いカレーライスを食べた。17時を過ぎてもテント場は他に1張りがあるだけで、静かな夜が期待できそうだった。ところが17時半を過ぎたところで団体客がやって来た。彼らは自炊場を独占し、20時半を過ぎるまでうるさかった。しかしこの日は4時起きでけっこう歩いたこともあり、21時には眠りにつけた。

時間が前後するがビジターセンターでのスライド上映にも触れておこう。尾瀬の四季や季節ごとに観られる花々、クマを目撃したときの注意点などについて分かりやすく説明されていた。10名ほどの宿泊客が参加していた。

18時頃一瞬雨が降ったが、すぐに止んだ。夜は満月で星は見えなかった。

2日目は3時に目覚めた。結構寒かった。前日に用意していたお湯でカレーヌードルを作り食べた。3時50分頃に撮影に出かけた。

尾瀬ヶ原の木道は部分的に霜が降りていて、滑りやすかった。慎重にかつ急ぎ足で撮影ポイントへ向かった。

太陽は燧ヶ岳の南側(右側)から昇るはずだが、北側(左側)の空にたなびく雲が赤く染まっていた。

その景色を眺めながら、枕草子の一節を思い出していた。

「春はあけぼの やうやう白くなりゆく山ぎは すこしあかりて 紫だちたる雲のほそくたなびきたる」

刻一刻空の様子が変わっていったが、太陽は燧ヶ岳の裏にあってなかなか顔を出してくれない。先に至仏山の山頂に陽が当たり、赤く焼け出してきた。至仏山の中腹に燧ヶ岳の影が映っていた。

至仏山全体に陽が当たってきても、まだ太陽は顔を出さない。

ようやく待ちに待って5時2分に燧ヶ岳の右の肩から、一条の太陽の輝きが差してきた。

陽が当たると尾瀬ヶ原一帯がいっきに明るくなり、色が戻ってきたように思えた。

テント場に戻ると団体客も起きてきていて前夜同様自炊場を占領していた。テントの前でガスコンロに火を点け湯を沸かした。コーヒーを淹れクルミとレーズンが入ったパンをゆっくり食べた。

前夜に少し降った雨は乾いていて、霜による濡れもなかった。シュラフを仕舞い、一切をザックに入れてテントをたたんだ。

6時40分過ぎにテント場を後にし尾瀬ヶ原へ向かった。鳩待峠から歩いて来たハイカーが既にたくさん来だしていた。

この時間私のような大きな荷物を背負っているハイカーはいなかった。また私より年長の人も見かけなかった。

それでも抜かれるのは癪なので、前の人についてとことこ歩いた。牛首を過ぎると人はまばらになり、私は歩くペースを落とした。

下ノ大堀川のミズバショウ群生地では前日と同じアングルで写真を撮った。

竜宮十字路まで来てザックを降ろした。前日はここから北上(左折)したが、今日は南下(右折)しアヤメ平を目指す。

竜宮十字路から山の方へ入った辺りもミズバショウの群生地の一つだ。ここは木道沿いに群生しているリュウキンカがきれいだったが、それは続編のその②でご覧いただこう。

道はすぐに森の中に入り、沢を渡ると勾配が急になっていく。昨年もテント泊装備でここを登っているので心配はなかった。

長沢頭を過ぎると雪が見え始めた。土場にあるベンチでザックを降ろし早い昼食とした。メニューは朝と同じでクルミとレーズンが入ったパン、それにソーセージとコーヒーだった。

土場から雪が増えたが危ないところはなかった。

富士見田代は雪が消えたばかりで、植物の芽生えは見えなかった。昨年来た時はタテヤマリンドウが群生していた場所だ。

ここからアヤメ平は目と鼻の先だ。深田久弥氏はアヤメ平から観る燧ヶ岳が最高だと言っている。

私はここまで来て初めて見える平ヶ岳やなだらかな至仏山の姿が好きだ。

また平ヶ岳とは真逆の方向(南東)に見える日光白根山の雄姿も立派だ。

アヤメ平ではゆっくり時間を取って過ごした。

鳩待峠への下山も慌てることはなかった。野鳥を観ながらゆっくりと歩いた。

それでも13時過ぎに鳩待峠に着いた。マイクロバスが次々に現れて下山するハイカーを呑込んでいった。

2024年初夏の尾瀬ヶ原~アヤメ平を散策(その②)に続く。

今日から3回に分けてその様子をご覧いただこうと思う。

その① コース、風景、その他

その② 植物(主に草花)

その③ 動物(主に鳥)

その①でご覧いただくのは歩いたコースと尾瀬ヶ原、アヤメ平の風景だ。ハイライトの中からミズバショウ群生地として有名な下ノ大堀川と、燧ヶ岳・平ヶ岳・至仏山が一望できるアヤメ平の様子を短い動画にまとめた。忙しい方はこれだけでもご覧いただければありがたい。その他日の出の時刻の絶景などを後半でご紹介したいと思う。

先ずは下ノ大堀川とアヤメ平の動画から。下ノ大堀川は尾瀬ヶ原を流れる川の一つで、ミズバショウ群生地として知られている。今年は霜害のため咲いているミズバショウは例年の半分ほどとなった。アヤメ平ではやや風があり、動画には風の音も入れている。見えている山は燧ヶ岳、平ヶ岳、至仏山で、振り向くと日光連山や赤城山もくっきり見えていたが、動画には撮っていない。この動画を撮影するためにちょっと重い三脚を持参した。

続いて歩いたコースをざっくりと説明する。

1日目は鳩待峠から山ノ鼻に入り、テントを設営後サブザックに行動食と飲料水を入れて尾瀬ヶ原を歩いた(下記歩跡はそこ迄で終了)。お昼に山ノ鼻に戻り研究見本園を2周した。歩行距離は約15kmになった。

2日目は日の出前に尾瀬ヶ原に出て、山ノ鼻と牛首の中間地点で日の出を待った。山ノ鼻に戻り昼食を摂り、テントを撤営後、竜宮十字路、富士見田代を経てアヤメ平へ向かった。時間があったのでアヤメ平でのんびり過ごし、その後は鳥を撮影しながら鳩待峠へ下った。歩行距離はやはり約15kmになった。

この後は歩いた順に、道中の様子などをお伝えしたい。

5時半頃に尾瀬戸倉の駐車場にクルマを駐め、乗り合いタクシーで鳩待峠に入った。相乗りの客は日帰りか小屋泊まりの様相で、皆ザックは軽そうだった。

一番最後にバス乗り場を出発し、1時間かけて山ノ鼻まで歩いた。

この日は80Lのザックにテント泊装備、食料、撮影機材などを入れて15kgほどを担いでいた他、2.7kgあるカメラを手に持っていたのでゆっくり歩かざるを得なかった。

(鳩待峠~山ノ鼻の光景)

(テントを設営中の様子、iPhoneで撮影)

テントを設営しコーヒーを飲んだ後尾瀬ヶ原へ出かけた。既に気温が上がり汗ばむ陽気になっていた。

(逆さ燧)

(至仏山)

(下ノ大堀川のミズバショウと至仏山)

竜宮十字路まで東進し、そこを左折して北へ向かった。ヨッピ吊橋では歩荷さんに出会った。

(ヨッピ吊橋)

お昼に山ノ鼻に戻り昼食(シーフードヌードルとソーセージ)を摂った。その後研究見本園を2周りし草花の撮影をした。今年は下ノ大堀川より研究見本園の方がミズバショウの数が多かったかもしれない。

その後山ノ鼻にあるビジターセンターを訪問した。ビジターセンターでは18時からスライドの上映があるそうなので、参加することにした。

(研究見本園での光景)

夕食は17時頃にアルファ米とレトルトカレーを使いカレーライスを食べた。17時を過ぎてもテント場は他に1張りがあるだけで、静かな夜が期待できそうだった。ところが17時半を過ぎたところで団体客がやって来た。彼らは自炊場を独占し、20時半を過ぎるまでうるさかった。しかしこの日は4時起きでけっこう歩いたこともあり、21時には眠りにつけた。

時間が前後するがビジターセンターでのスライド上映にも触れておこう。尾瀬の四季や季節ごとに観られる花々、クマを目撃したときの注意点などについて分かりやすく説明されていた。10名ほどの宿泊客が参加していた。

18時頃一瞬雨が降ったが、すぐに止んだ。夜は満月で星は見えなかった。

2日目は3時に目覚めた。結構寒かった。前日に用意していたお湯でカレーヌードルを作り食べた。3時50分頃に撮影に出かけた。

尾瀬ヶ原の木道は部分的に霜が降りていて、滑りやすかった。慎重にかつ急ぎ足で撮影ポイントへ向かった。

太陽は燧ヶ岳の南側(右側)から昇るはずだが、北側(左側)の空にたなびく雲が赤く染まっていた。

その景色を眺めながら、枕草子の一節を思い出していた。

「春はあけぼの やうやう白くなりゆく山ぎは すこしあかりて 紫だちたる雲のほそくたなびきたる」

刻一刻空の様子が変わっていったが、太陽は燧ヶ岳の裏にあってなかなか顔を出してくれない。先に至仏山の山頂に陽が当たり、赤く焼け出してきた。至仏山の中腹に燧ヶ岳の影が映っていた。

至仏山全体に陽が当たってきても、まだ太陽は顔を出さない。

ようやく待ちに待って5時2分に燧ヶ岳の右の肩から、一条の太陽の輝きが差してきた。

陽が当たると尾瀬ヶ原一帯がいっきに明るくなり、色が戻ってきたように思えた。

テント場に戻ると団体客も起きてきていて前夜同様自炊場を占領していた。テントの前でガスコンロに火を点け湯を沸かした。コーヒーを淹れクルミとレーズンが入ったパンをゆっくり食べた。

前夜に少し降った雨は乾いていて、霜による濡れもなかった。シュラフを仕舞い、一切をザックに入れてテントをたたんだ。

6時40分過ぎにテント場を後にし尾瀬ヶ原へ向かった。鳩待峠から歩いて来たハイカーが既にたくさん来だしていた。

この時間私のような大きな荷物を背負っているハイカーはいなかった。また私より年長の人も見かけなかった。

それでも抜かれるのは癪なので、前の人についてとことこ歩いた。牛首を過ぎると人はまばらになり、私は歩くペースを落とした。

下ノ大堀川のミズバショウ群生地では前日と同じアングルで写真を撮った。

竜宮十字路まで来てザックを降ろした。前日はここから北上(左折)したが、今日は南下(右折)しアヤメ平を目指す。

竜宮十字路から山の方へ入った辺りもミズバショウの群生地の一つだ。ここは木道沿いに群生しているリュウキンカがきれいだったが、それは続編のその②でご覧いただこう。

道はすぐに森の中に入り、沢を渡ると勾配が急になっていく。昨年もテント泊装備でここを登っているので心配はなかった。

長沢頭を過ぎると雪が見え始めた。土場にあるベンチでザックを降ろし早い昼食とした。メニューは朝と同じでクルミとレーズンが入ったパン、それにソーセージとコーヒーだった。

土場から雪が増えたが危ないところはなかった。

富士見田代は雪が消えたばかりで、植物の芽生えは見えなかった。昨年来た時はタテヤマリンドウが群生していた場所だ。

ここからアヤメ平は目と鼻の先だ。深田久弥氏はアヤメ平から観る燧ヶ岳が最高だと言っている。

私はここまで来て初めて見える平ヶ岳やなだらかな至仏山の姿が好きだ。

また平ヶ岳とは真逆の方向(南東)に見える日光白根山の雄姿も立派だ。

アヤメ平ではゆっくり時間を取って過ごした。

鳩待峠への下山も慌てることはなかった。野鳥を観ながらゆっくりと歩いた。

それでも13時過ぎに鳩待峠に着いた。マイクロバスが次々に現れて下山するハイカーを呑込んでいった。

2024年初夏の尾瀬ヶ原~アヤメ平を散策(その②)に続く。