9月16日(日)  27/20℃

27/20℃

先日の、歴史グループの研修旅行では小田原市尊徳記念館/生家にも立ち寄りました

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/facilities/sontoku/

二宮尊徳、あの薪を背負いながら本を読む姿  で有名な「二宮金次郎」です

で有名な「二宮金次郎」です

(今ではほとんど見かけません)

展示品の中に、鍬がありました

三又の備中鍬(びっちゅうぐわ)・・・

備中松山藩の財政立て直しに寄与した陽明学者・山田方谷発明の備中国特産品でもありますね

この辺りでは別名「三又」、訛って「びっちょ」とも呼んでました

まぁ

現代のように梳きもトラクターもない時代・・・・

荒れ地の開墾などにはピッタリの備中鍬だったはず

畠や水田の耕作にも欠かせない農具でしたね

jiiji も子どもの頃、備中鍬で水田を耕した体験があります

その昔は備中鍬が唯一だったんですから、1反歩を耕すのも大変だったでしょう

で

鍬についてはわが家の先祖にはこんないきさつがありました

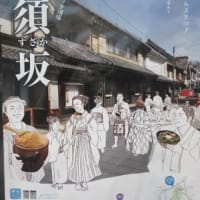

この地の藩は堀家須坂藩・・・

4代目弥作(三郎治倅・20歳)は藩からこんなご褒美を頂いています

○○村□□組

三郎治伜

弥作

當申弐拾歳

其方儀両親へ孝行を尽し、且平日心掛 宜敷家内睦敷

農業出精いたし候趣相聞 奇特之事二候、依ㇾ之為一御褒美二

鍬壱挺被二成下一 候間難ㇾ有奉ㇾ存、尚此上 孝心不ㇾ撓家内一和

家業相勵可ㇾ申候、

此時天保七壬申

五月十日

堀内蔵守御代

(その方儀 両親へ孝行を尽し、且 平日心掛けよろしく 家内睦まじく 農業出精いたし候趣 相聞き奇特の事に候、これに依り御褒美に 鍬1挺成し下され候あいだ ありがたく存じ奉り、尚此の上孝心撓めず 家内一和に家業相励み 申すべく候)

天保7年は西暦で1836年・・・・

(丙申ですから、壬申は多分誤り)

・・・となればご褒美の鍬は「平鍬」か「唐鍬」か「備中鍬」か?

山田方谷が備中鍬を発明し、全国に売り出したのはいつごろかがポイントですね

山田方谷が備中鍬を発明し、全国に売り出したのはいつごろかがポイントですね

方谷が藩主・板倉勝清に抜擢されて藩政改革に乗り出したのは1850年・・・

備中鍬は財政立て直し新規事業の目玉商品でした

・・・ということは、1836年のご褒美の鍬は従来からの「平鍬」だったんでしょうね

二宮尊徳は1787年生れの1856年没・・・

備中鍬が1850年以降に江戸などに普及していったとすると、尊徳フル回転の頃は、多分まだ「平鍬」か「唐鍬」!

鍬について考えてみました

今日は「マッチの日」・・・

ウィキペディアによれば

「1948年のこの日、配給制だったマッチの自由販売が認められた」

現在ではすっかり存在価値を失ったマッチですが “100円ライター” が出回るまではなくてはならないスグレモノでした

景品でも

広告宣伝でも

マッチ箱は必須品だったのです

これも時代の激変です