本日は久々に取り出し聴いて見たCDについて少々お喋りべりでも….

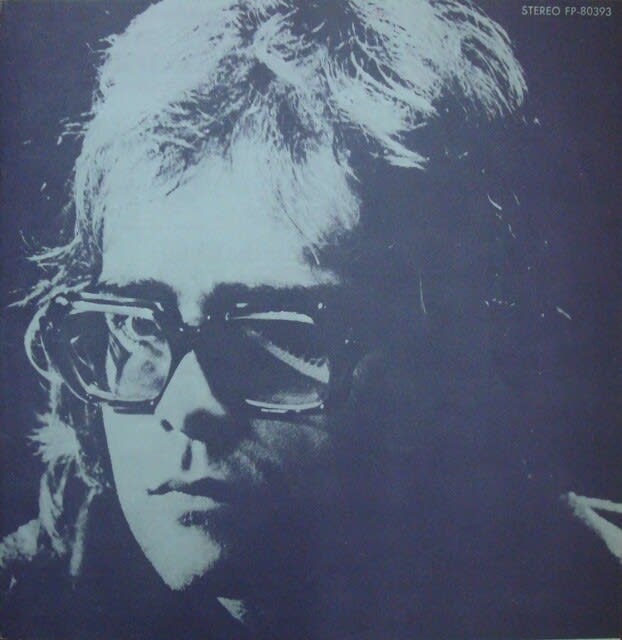

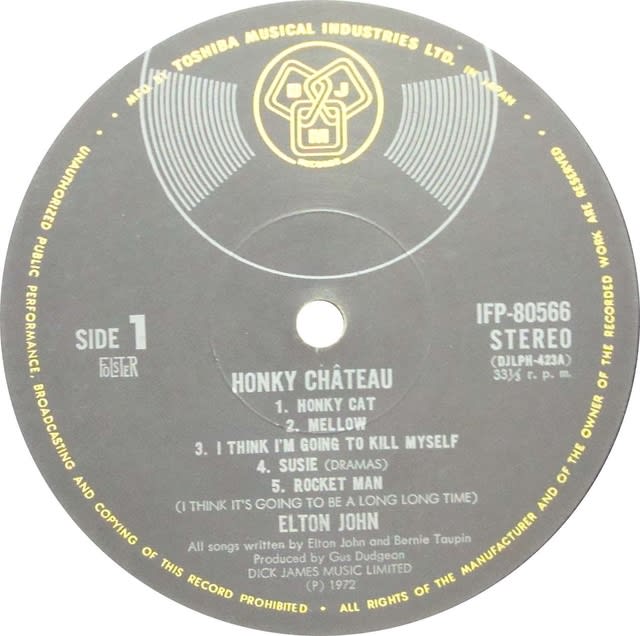

1992年急遽CD2枚組で発売されたエルトン・ジョンのRea Masters。

(当時シンガポールに住んでいたので、購入したのはDJMレーベルのヨーロッパ盤で、アメリカや日本でのポリドール盤とは写真が違う。日本ではイエス・イッツ・ミー レア・トラックスの邦題がつけられて発売。更には2010年、このアルバムLP化されていないにも関わらずSHMCD2枚組の紙ジャケ仕様で発売と商魂逞しかったような)

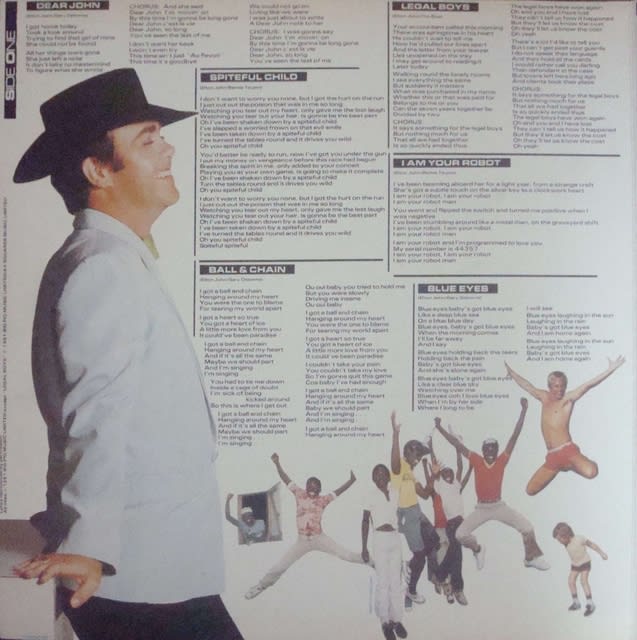

中身は初期のアルバム未収録のシングルA面B面、アウト・テイク、サントラFriends丸ごとにその他諸々が収録されたレア音源集で、一応エルトンのファンの末席に属するという事で店頭に並んだ時に速攻で購入と相成る。

その後、1995年にDJM時代のCDがリマスター再発時にそれらの曲が各オリジナル・アルバムにボートラとして収録されたため、このレア音源集の価値は少しばかりは下がったかもしれないが、 サントラFriendsを丸ごともしくはレア音源集のみを重点的に聴いて見たいお方にとってはまだまだ存在感はあると言える。

レア音源集の位置付けは、戦略的にシングルのみでの発売という曲を除いては、当時制作されたLPアルバムの収録の選にもれたいまいち魅力がなかったか曲もしくはアルバムのコンセプトにそぐわないイメージを持つ曲などをご供養する感じではないかと。もちろん後に発売されるかもしれないベスト・アルバムに収録され日の目をみる曲があるかもしれないが….

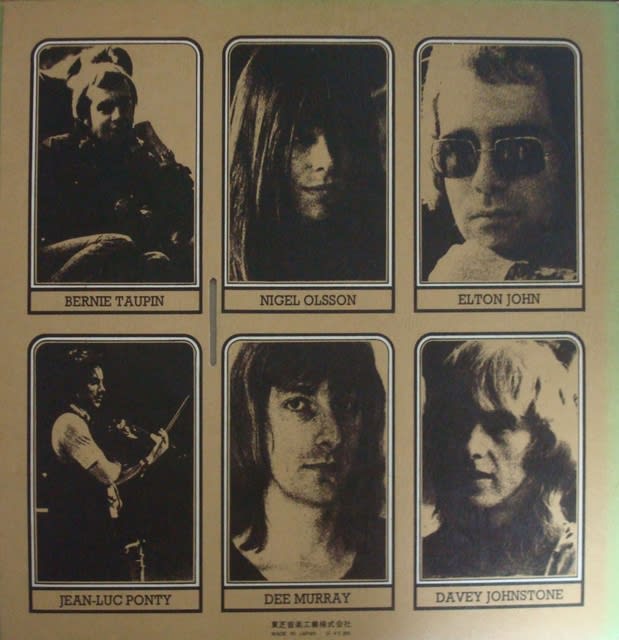

私がこのCDアルバムで興味を持ったところは、解説書でエルトンの盟友で、かつ作詞家のバーニー・トーピン氏の遠慮の無い数々のコメントである。

幻のシングル第1弾 、I’ve Been Loving You/Here’s To The Next Timeでは自身が作詞した曲ではなく実のところエルトンの作品で、所属事務所から指示で当時のトム・ジョーンズとかエンゲルベルト・フンパーディンクのような当時のメイン・ストリームに属する歌曲の制作を要請されたからって事らしい。早く売れたいって事でのやっつけ仕事のようで…

ある程度やりたいことが実現できたのは、第2弾のLady Samantha/All Across The Heavenからで、第3弾のIt’s Me That You Need/Just Like Strange Rainへと続く。

日本で大ヒットしたIt’s Me That You Needに関しては、当時少し流行していたエレクトリック・フォーク調を採用、ただギターは少々泣きが入り過ぎかもね。

Just Like Strange Rainについては少しばかり酸味が強く、当時のTrafficのようなバンドから影響を受けていたとも。俺たちは磁石みたいなもので何か好みのものがあれば無意識に吸い付いて同化して行くのではと語っておられる。

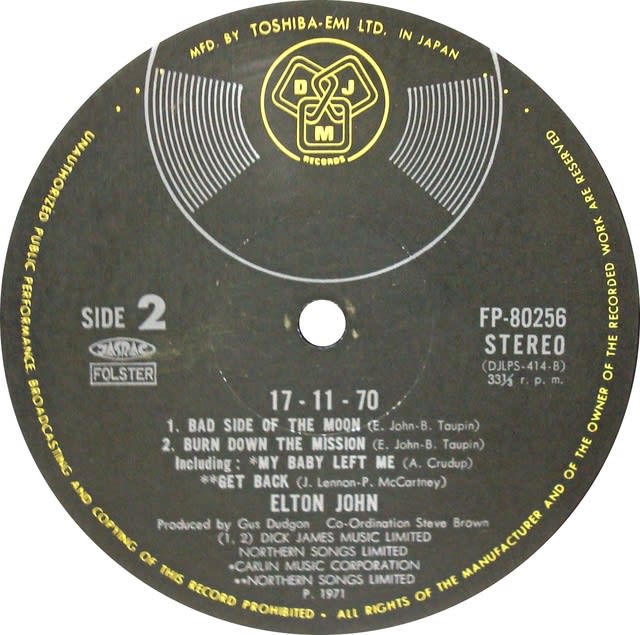

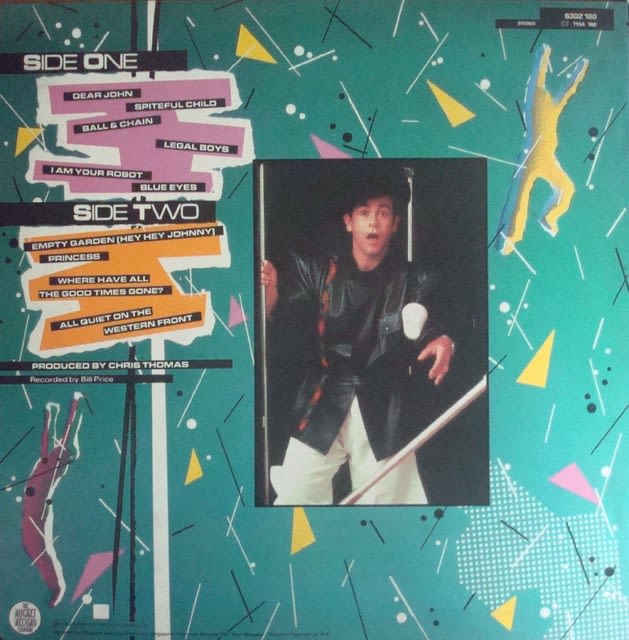

ロック色の強いBad Side Of The Moonは格調高いオーケストレーションをフルに施したアルバム2作目のElton Johnのイメージにはそぐわずアルバム収録からドロップ。4枚目のシングル、Boarder SongのB面へ。

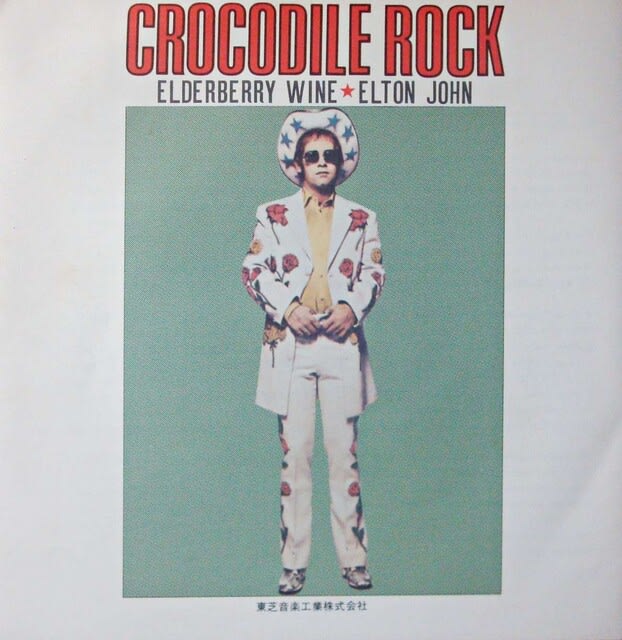

5枚目のシングルはRock & Roll Madonna/Grey Seal。擬似ライブで制作されたRock & Roll Madonnaは、2作目のElton Johnのフル・オーケストレーションで制作された反動からか、全てを剥ぎ取った形でやってみたかったからだと...

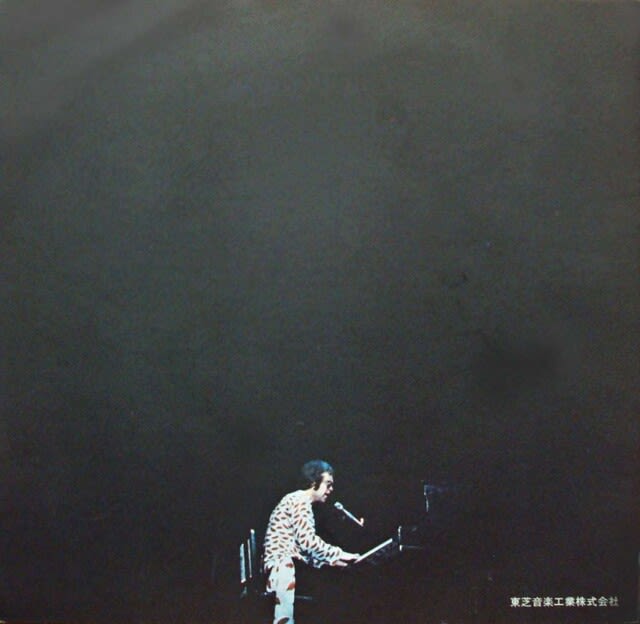

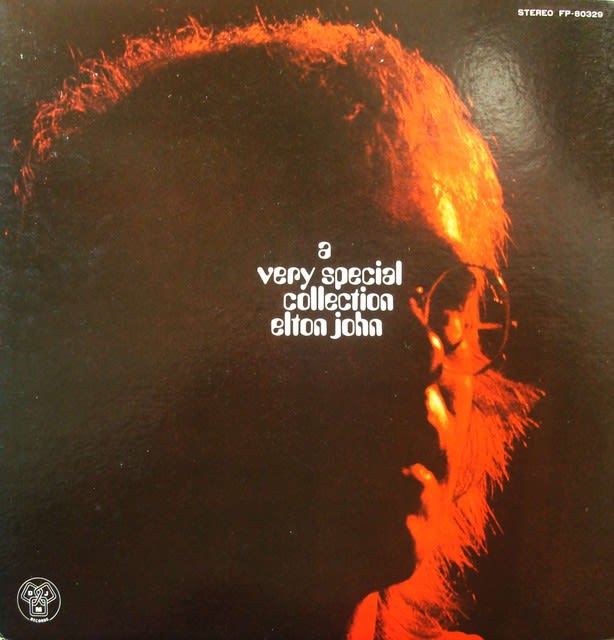

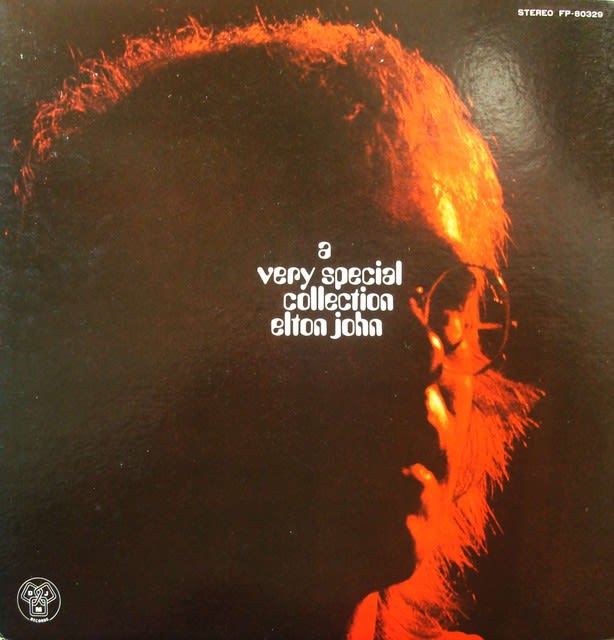

実はこの曲を初めて聴いたのはそれより20年以上前の、1971年に日本のみで発売された来日記念盤、A Very Special Collectionでの事。当時のライナー・ノートには擬似ライブって書いてなかったからてっきり本当のライブ収録だと長年思っていた。

このアルバム世界に先駆けて、Rock & Roll Madonnaを含めたLP未収録のLady Samantha It’s Me That You NeedやJust Like Strange Rainなどレア音源も収録された文字通りスペシャルなベスト盤とも呼べる優れ物で、洋楽ベスト物の独自編集が多かった日本でも出色の出来だったと言える。

そしてサントラFriendsに至る。当時ガチの洋画ファンでもない私は、このサントラの存在は知っていたもののその映画に関して興味が湧かなかったため、このアルバムは無きものとして購入には至らなかった。

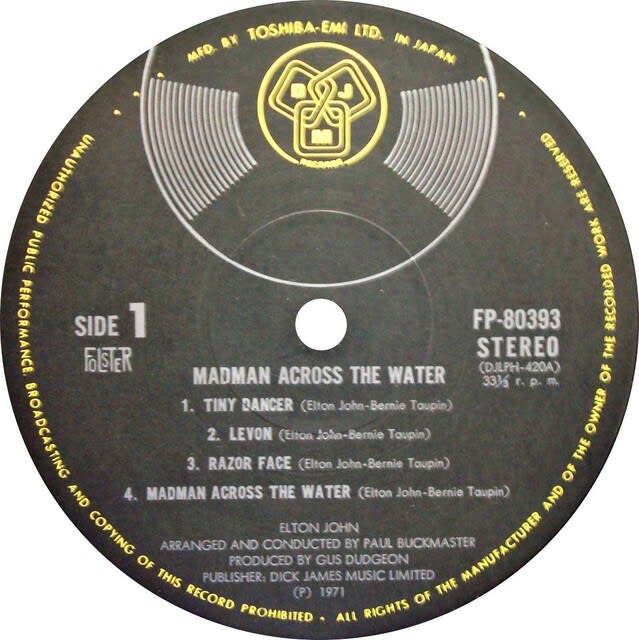

バーニーによると彼は怠惰で映画のスクリプトも映像もまったく見ずに仕事にとりかかったそうで、歌物Can I Put You On/Honey Rollなんかは映画の中ではラジオから聞こえる設定とかそんな感じで映画にはめ込み、その他オーケストレーションを伴う音源はアレンジ担当のポール・バックマスター氏の尽力によるものと仰せられ、結果オーライ!

We got mileage out of those、つまりそれらを利用させていただいたと驚愕の手抜き宣言!

それでオーケー、まあこの手の青春映画に疎かった当時の私にとっては登場人物のポールとミシェルに思入れはないからね。

CD2についてはまたいつか。