スティーブ:エルトンやったな!ホンキー・シャトー全米1位だぜ!

エルトン:だけど、これだけ売れてもなんか実入りが少ないような気がするんだ。

スティーブ:音楽出版社なんてどこもそうだよ。一旦売れるとガバッと彼らの懐に入るような契約になっているんだ。

バーニー:その時は売れるなんて思ってもみなかったし、契約書もよく見てなかったからな~

スティーブ:奴らビートルズの版権(NORTHERN SONGS)売っちまったからな~ 契約が切れるまではドル箱のエルトンで稼げるだけ稼ぐつもりじゃないかな? それなら、自分のレコード会社作ったらいいんじゃない。

ガス:それに一口乗った。

スティーブ:じゃー準備にかかろう。

一同:オー

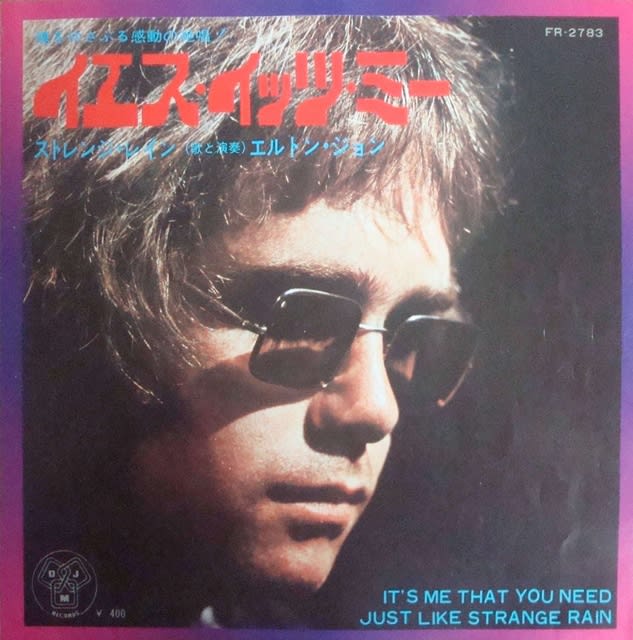

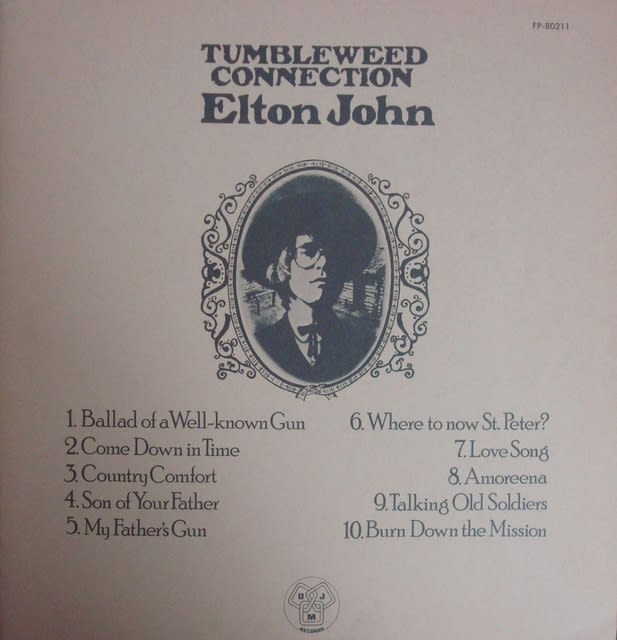

てな会話が1972年頃にあったかどうか知りませんが、1973年にロケット・レコード・カンパニーが設立され、エルトンも音楽事務所(ディックジェームス)と契約の切れた1976年に加入します。

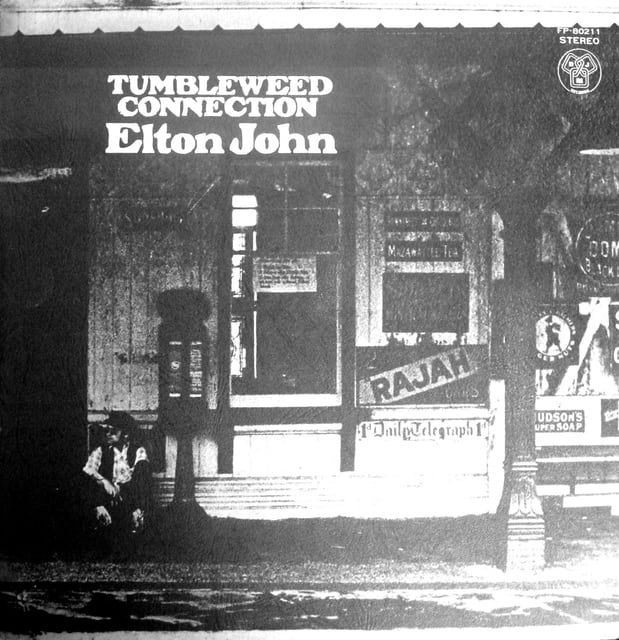

セルフタイトル、エルトン・ジョンの成功は、盟友バーニーの存在だけではなく、制作チームの頑張りが大きく貢献したと思います。1枚目のEMPTY SKYは商業的には成功しませんでしたが、エルトンはその後ほとんど回り道をせずに2枚目のアルバムで大成功を手に入れました。

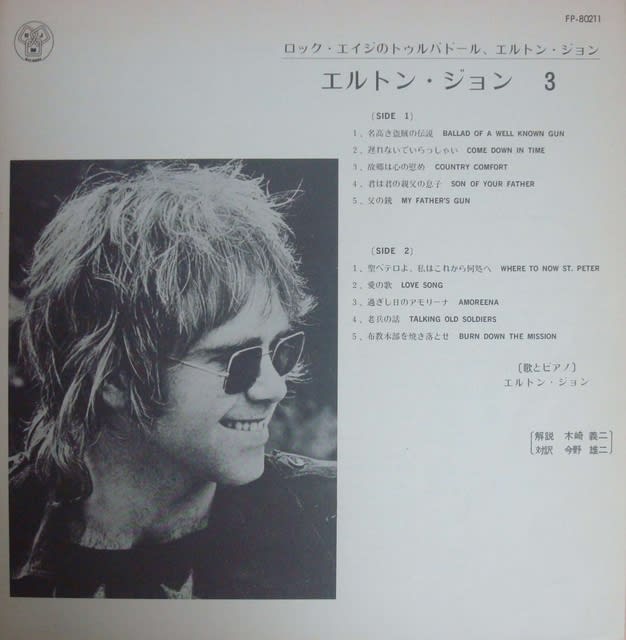

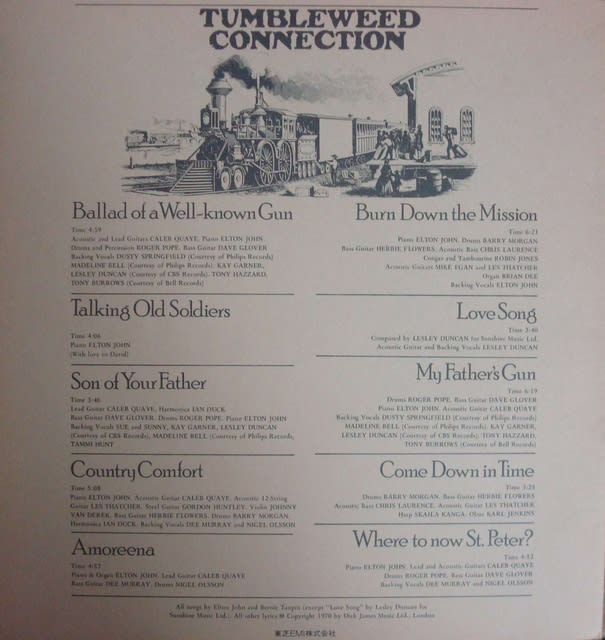

そのきっかけは、ジャケット裏のポートレイトで右端に控えめに写っているスティーブ・ブラウンの客観的な判断だったと思います。当時、何でミュージシャンでもないのにここに写っていたのか不思議に思っていました。

当初彼は、EMIのA&R(ARITIST & REPERTOIRE)部門で働き、エルトンの作る音楽を非常に気に入り、エルトンの所属していた音楽事務所(ディック・ジェームス)にエルトンをデビューさせるように働きかけ、また自身もその音楽事務所で働くことになり、自身と知り合いのミュージシャンと共同でエルトンの数枚のシングルや1枚目のLPであるEMPTY SKYを制作しました。

しかし次のアルバムに収録されることになる TAKE ME TO THE PILOTをレコーディングしている最中に、エルトンを成功させるには、自分では力不足と判断し、“プロ”のプロデューサーに任せることが必要と考え適任者を探すことにしたのです。ポール・バックマスターと会った時に、デビッド・ボウイーのスペース・オデッティを手がけたガス・ダッジョンを紹介されました。(彼自身もまたストリングスのアレンジ担当でそのアルバムに参加していました。) 2枚目の制作を彼らに任せることにより、自身は裏方としてエルトンの活動全般のコーディネーターの仕事を担当することになりました。

そしてガス主導により、2枚目のアルバム制作が本格的に開始されます。ポールのストリングス、コーラスグループと有能なセッションミュージシャンなどの導入により、演奏が引き締まりさらに重厚な仕上がりとなりました。このことはリマスターCDデラックスエディションのボーナストラックである、ピアノデモと聴き比べるとよく判ると思います。(ピアノデモの音源はラフですが、聞き応えはあります。)

また楽曲もアメリカのリスナーをターゲットに、英国的なイメージを残す曲の中に、ゴスペル系のBORDER SONG、ダイナミックなロックのTAKE ME TO THE PILOT、そしてアメリカ人が好む甘く感動的なメロディーラインを持つ YOUR SONGを配置しました。それによって 、アルバムのヒットは確約されたようなものでした。(全米4位になる)

もちろんスティーブのサイドも抜かりなく、あのTHREE DOG NIGHTにLADY SAMANTHAやYOUR SONGを先行カバーしてもらうことに成功しています。さらに、そのフォローとしてアメリカでライブ活動を行うためナイジェル・オルソン(DRUM)とディー・マレー(BASE)を含んだ3人組のバンドを結成させます。

英語の歌であれば、アメリカのマーケットでの成功が最重要となります。

アメリカでのゴールドディスク/プラチナディスクは50万枚/100万枚ですが、イギリスのそれは10万枚 /30万枚と市場規模が違うことがよくわかると思います。最初からアメリカをターゲットにした制作チームの狙いは当然頷けるものです。

このアルバムは、エルトンを成功に導くチームが結成された記念すべき作品となりました。

私:ところで師匠、NORTHERN SONGSってディック・ジェームスが持っていたんですか?

師匠:ブライアン・エプスタイン、ディック・ジェームスそしてジョンとポールが設立メンバーでレノンーマッカートニーの曲を管理するための会社だよ。おまけでジョージやリンゴの曲も管理することになっていたんだよ。当時ジョージやリンゴは曲を作っていなかったから問題はなかったんだけど。

私:だからその後ジョージは、ONLY NORTHERN SONGSで、いくら曲を書いて売れても、株主でない俺は儲けがなく、NORTHERN SONGSだけが儲かると皮肉っているんですね。

師匠:ブライアンが死んだ後、ディック・ジェームスは英国のATVに株を売っぱらたのさ。ジョンとポールは裁判を起こしたけど敗訴。そうこうしているうちに、版権の価格が上がり簡単に取り戻せなくなり、大金持ちだったマイケル・ジャクソンがそれを買うことになったのだよ。彼の死後は、SONY/ATVが版権を持っているよ。

私:もしディック・ジェームスが版権を売らずにいたら、すごい大金持ちになっていたでしょうね。

師匠:もしそうだとしても、かなり昔に亡くなっているから、それを実感した期間はそれ程長くはなかったと思うよ。

右端に控えめに写っているスティーブ・ブラウン