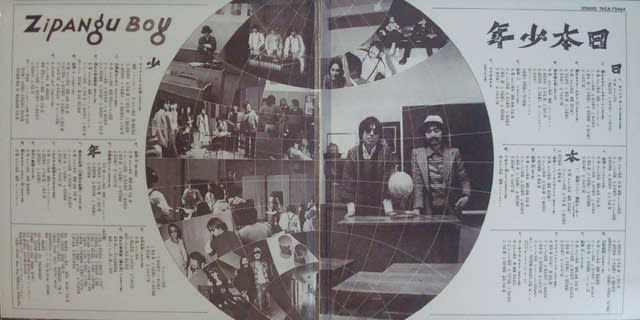

シンガー・ソング・ライター、五輪真弓の1972年のファースト・アルバム、少女。デモ・テープを聴いたキャロルキングが気に入ったみたいで、アメリカは西海岸、ハリウッドのスタジオで録音敢行。

(英語でのクレジットの記載、アメリカでも販売しようと思ったのかね?)

プロデューサーやミュージシャンも現地調達で、キャロルキングも2曲ピアノを弾いているし、キャロルとかってCityというバンドで同僚かつ2番目の旦那となったチャールズ・ラーキーもベースで全面的にレコーディングに参加。

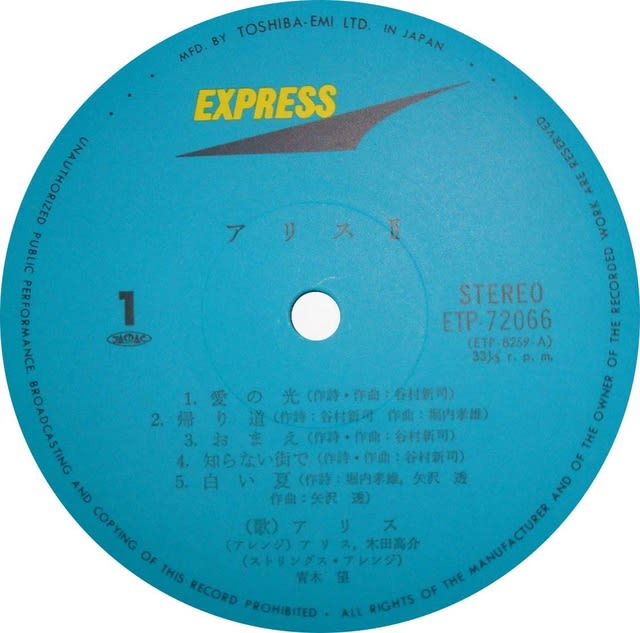

(アレンジャーの木田高介を除けば、全てあちらのお方々ばかり)

60年代にジェリー・ゴフィンと共作で多くのヒット曲を作り、自身のアルバム、Tapestryが大ヒットしていた頃のキャロルに気に入られ海外レコーディングが実現したことから、後に箔をつけるために流行った凡百の海外録音とは一線を画し、正にパイオニアと言える出来事で和製キャロル・キングと当時呼称された所以だったのではなかったかと思う。

今聴けば古いと言われるかもしれないが、デビュー・アルバムの初々しさ、そして淡々した歌唱は非常に好感が持てる。

(英語のクレジットでは、なわとびがSkipping Rope、朝もやの公園でがIn The Misty Morning、少女がGirl、雨がRain Drop、そして汚れ糸はBefore I Leaveとなるそうな....)

この後数枚のアルバムの制作を経て、彼女は歌謡曲路線に軸足を向けヒットを飛ばす事となる。