史上最暑の夏が続いています。

8月6日(火):一部7日(水)、会派小林ミルク、6月議会レポートを折込みました。

これまでは各議会の一般質問直前のタイミングで折込んでいましたが、市民の注目度の高かった6月議会を市の「議会だより」とほとんど同じタイミングで発行することになりました。

フォーマットのある「議会だより」と読み比べもぜひ。

深谷市議会だより79号

以下、小林分テキスト全録です。

・・・

リヤカーに乗せられたもの、家族連れの和やかな

投票風景など案外関心の高さがうかがわれていた

「市政に対しては、考えながら、学びたい」(公共施設)

冒頭の引用は、戦後初の選挙を伝える埼玉新聞から。当時のモビリティ、家族のリヤカーで投票に向かう光景、参政権行使の晴れがましさです。

公共施設の廃止案など市民の関心が高い議案や請願が多かった6月議会。署名提出もあった公共施設廃止をめぐっては新聞報道もあり、いつもより多くの傍聴者を集め、多くの反対・賛成討論が行われました。わたしも、わんぱくランド、くれよんかん、はたらふれあい館の廃止に反対討論、国会へのインボイス廃止の意見書提出の請願に賛成討論しましたが、採決はいずれもわたしの意見と違う結果になっています。

すでに委員会でも同じ審議結果が出ている。今議会の一般質問で再質問を原稿を書いて望んだことでリアリティが失われたと感じたこともあり、定量的でなく定性的な価値を伝えようと、いつもの「子どもの権利条約・意見表明権」といったメモだけのスタイルで臨みました。

今回、とくに公共施設廃止をストップしようとしたみなさん(「存続の会」とまとめます)からは、多くを学んでいます。親しんだ施設がなくなるのはさびしい。声を上げる心情はよくわかります。周辺市町でも最近、大手カフェの出店計画や体育館建設計画が市民の声から見直されました。

会の方々の発言です。「わたしたちはここのよさがわかってるけど、来たことがない人はどうでもいいはず。だからよさを伝えるのがいちばん」「令和14年までに廃止の計画なら、それまでに一年でも長く使わせてほしい」「ネット署名で署名を増やそう」「名前を書けばいいのではなく、ここを残す気持ちになって署名してほしい」「障害者や障害児にとって同じ場所に来ることは大事」。こうしたことばの中、わたしも含めて多くの市民がこれら施設の価値を再確認できたのは皮肉ながら「よかった」といえるでしょう。

最終日直後、会の方から届いたメッセージを一部引用します。「あんなふうに、純粋に利用者の声を代弁して、取り上げてくださり、本当に使えなくなるという事実が、寂しく残念な気持ちになりました…ガイドラインに沿ったつまらない説明より、ずっと救われた気がしています。今日は、残念な結果になりましたが、今後とも、市政に対しては、考えながら、学びたいと思っています。ありがとうございました」。こちらこそ救われた気がします。

「公共とは何かを問い直す」(公共交通)

一般質問その1は「公共交通」。3年前に関越道花園ICバス停活用と同じく、埼玉県北で公共交通を考える「すいっとプロジェクト」のアイディアが別のかたちになりました。 わたしもよくすれ違う「深谷北・籠原北線バス」。廃止路線を、大里看護専門学校のスクールバス運行会社の提案で延ばしたものです。そこから、岡部公民館から東方まで深谷市を横断する妻沼高校バスなどを路線バスにし、「くるリン」や熊谷「ゆうゆうバス」と接続できないか。さらには、たとえば意外に多い太田市尾島地区から上武道路経由での籠原駅利用者が乗れるコミュニティバスリレーや、故・堀田力さん発案の「ふれあい切符」にかわって地域通貨のポイントを制度とウーバーのようなアプリを使ったボランティアによる「公式ヒッチハイク」、道の駅の公共交通ハブ化など話題を広げました。 市の市内交通の充実優先の交通政策からすれば実現はまだまだ先。ですが「広域的な取組」限定の国交省「モビリティ人材育成事業」の存在も知れ、すいっとプロジェクトのメンバーも盛り上がっています。また、この質問をみていた市の部門から「公共とは何かを問い直す質問でしたね」という声がきかれたのは大きな収穫でした。

「小林議員のいう『イージー』っていう

意味がわかりましたよ!」(市民 DX)

「まなびポケット」のような学校DXをはじめ、日常のさまざまなシーンでの提案。3つの部からの答弁になり、過渡期だけに多くの課題と可能性が同時にみえます。 まず、市民団体などから保護者あて印刷物のペーパーレス化。紙の配布、掲示を含めて学校による対応の違いはありますが、これは校長裁量とのことでした。学校の個性につながる独自性は大事ですが、たとえば市民活動サポートセンター登録など条件を広げてほしいところです。 タブレットで個別に進めるドリルの活用。文科省の掲げる「個別最適な学び」に合致しているが、この方向が全員一斉での繰り返しが子どもたちのやる気を削ぐ「漢字練習」はなくなるだろうかと質問すると、教育部長は「紙とのハイブリッドが必要。書いておぼえる面もあるので漢字練習は必要」、教育長は「その子に合ったやり方を支援するのが学校」と自分のことばで答弁してくれました。 次に自治会や学校での集金や団体への寄付などの地域通貨ネギー活用。対面でない集金は現行のシステムではできないが、今後はセキュリティを含めて研究したい。しかし寄付は法的にできないとの答弁でした。 最後に市民のICTサポートの状況。これには市民団体「ITサポーター深谷」と公民館の協働で公式ラインやネギーの使い方のほか、学習会で個別の相談にも対応しているとの答弁でした。他自治体で模索している対面とネット空間ハイブリッドのまちづくりラボなど、さらに協働を進める取組を提案にして終わりました。再質問打合せ中、ICT推進室長の「こう話してみて、小林議員のいうイージっていう意味がわかりました」とのことば。きいたわたしの方も、すごく腑に落ちました。 今回の質問も、現在はむずかしい、夢の話かも知れません。でも少しずつ理解されていけば、いくつかは実現に向かうのではないでしょうか。

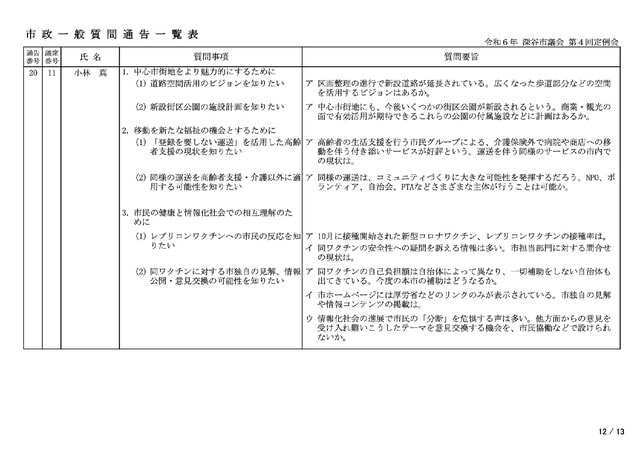

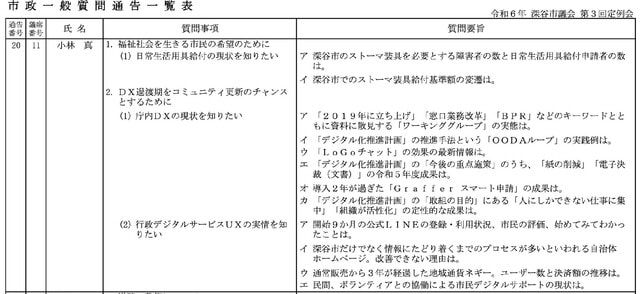

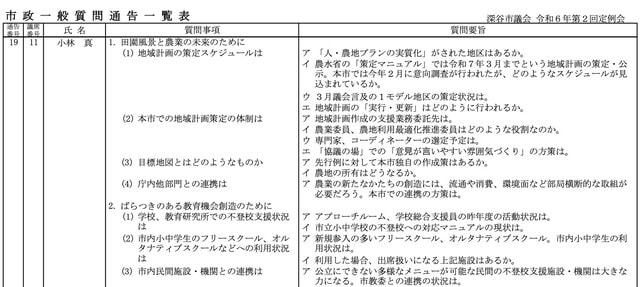

一般質問メモ