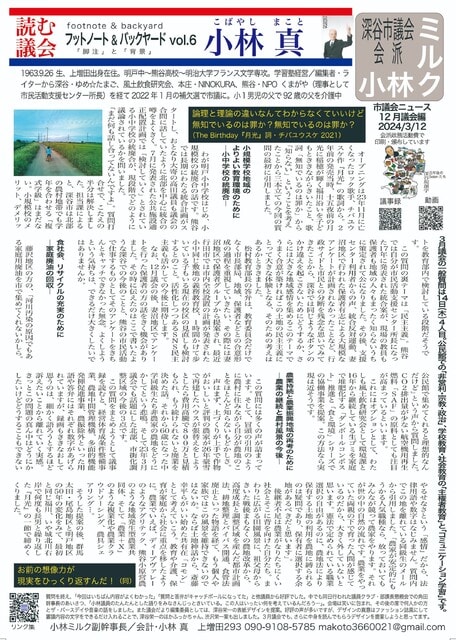

画像はXより

議会の話と深谷シネマの話です。

7月30日に議会改革員会があり、議員定数や報酬、費用弁償、政務活動費などに関する意見交換がありました。議長の角田さんからの諮問という形式です。

どの議員にとっても重大なテーマ。長期欠席の報酬カットなどが話し合われたこれまでより活発な意見が出ておもしろくききました。全員に意見を出してもらおう、いや、会派ごとじゃないか、と意見が分かれる中、8月19日までに全員が意見を書いて提出しようということに。わたしは最後に、こうして議論が白熱するのはなぜか議場より議会だより編集委員会もそうだが委員会室だ、議会だより編集員の仕事は紙の「だより」をつくることだけではなく広く議会の動きを伝えることではないか、委員会のやり取りを個人のブログなどで発信していいのかときき、公式な意見交換だしそれはかまわないということになりました。

その日の発言でうなったのは、田島さんの「それを書くのが議員の仕事です…今件は市民の関心が強いと思うので、議会広報にどんな議論をしているか(途中経過を含め)載せるべき」(本人SNSより)。その後、田島さんは「夏休みの宿題…終わったかい?w」として回答の画像を投稿しています。この投稿へのレスポンスとして、わたしも全文コピー&ペーストを。

そして8月11日、深谷シネマで『映画 ◯月◯日、区長になる女。』を鑑賞し、監督ペヤンヌマキさんの舞台あいさつがありました。市政から遠いところにいたペヤンヌさんが自宅を通る道路計画を知ったのをきっかけに新区長支持に加わっていき、そこでの体験のドキュメント。ここでも、とくに多くは女性だった観客からシリアスな質問がありましたが、最後のひとりで手があがらなかったので「投票率約13%で2年前に当選した地元市議です」と前置きして、映画の中でいちばん印象的だった、告示直前で自分と選挙との関わり方を自問する「2回目のねこの場面」の撮影のことをききました。19日に提出した回答には、その内容も書いています。

いずれにしても、議会のあり方を自問し始めた深谷市議会。9月定例会が近いですが、おもしろくなってきました。

田島さんのSNSより

7.30 https://www.facebook.com/reel/1664197114363983

7.31 https://www.facebook.com/reel/842613637833650

8.15 https://www.facebook.com/hideoki.tajima.90/posts/pfbid0Sr6uE5THyH1ot26mqMbYtNp8UkowvhwxZJQprMruZZpSKtbGHabo7nCwXQ6bakNUl

小林真 Xより(区長になる女。』リポスト付)

https://x.com/quarante_ans/status/1822820554141020542

「長文です」とつけて19日に提出した回答全文コピー&ペースト

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

諮問1:議員定数と議員報酬、その他待遇、政務活動費の使途基準の見直しについて

氏名( 小林 真 )←匿名も可。その場合は(匿名)と記入。

設問1.議員定数について

◯増やす ・ 減らす ・ 現状維持 ←←いずれかに〇をつけてください。

意見があればお書きください。

全回答の考えは設問5にまとめて書きます。

現行の24から、28、または26、25へ。複雑な社会状況では、さまざまな意見が市政に反映されるように議員の数は多いほうがいいと考えています。定数は漸次的に増加が望ましいでしょう。

設問2.議員報酬について

増やす ・ ◯減らす ・ 現状維持 ←←いずれかに〇をつけてください。

意見があればお書きください。

定数を増やす分だけ報酬減。定数28にして財政負担を変えないとなると約15%減ですが、議会へのコストを漸次的に低減させるため20%減を提案します。

設問3.費用弁償、厚生年金、その他特別手当などについて

意見をお書きください

費用弁償は議会、委員会その他招集のあった日にはキロ数に応じて支払うべきと考えます。「公務員の特別職」地方議員の待遇には長く議論されてきましたが、ふだんの市庁舎への訪問 でなく、招集のあった日は勤務と考えるのが妥当であり一般の職員と同等が望ましいでしょう。

厚生年金は希望により加入できるのがいいでしょう。議員の生活手段は多様ですが、議員になってそれまでの厚生年金に加入できなくなる人も少なくないでしょう。 歴史的に議論が交わされてきたという期末手当は、議員報酬の総額が市民に伝わりにくい。年俸制・均等支払に更新したほうがいいのではないでしょうか。

設問4.政務活動費の使途基準について

意見をお書きください。

使途基準に関しては、現状では議論になる広報での政党としての活動の広報は、当議員が一員として活動しているなら計上していいと考えます。しかし議員活動は当議員の日常生活と切り離せないと考えるので、とくに「経費の範囲」を定めて交付すること自体に違和感を持たざるを得ません。政務活動費分を報酬に 含め活動使途の報告は任意、確定申告で必要経費として控除する、が法的に認められていませんが感覚的にはしっくりきます。

設問5.他に提案などあれば意見をお書きください。

全設問を通して、1)深谷市だけでなく全国的な課題である市民と議会の距離、3)インターネットはじめコミュニケーション技術の発達、3)現在だけでなく数十年後の議会・民主主義像を考えに入れて回答しました。せっかく字数制限なく意見を書ける機会ですので、議会に関する考え方を記して市民のみなさんと共有します。

3)では2018年の「町村議会のあり方に関する研究会報告書」で提示された<集中専門型><多数参画型>が参考になります。深谷市の環境や上記 1)2)、そして22年1月の初当選で議員になってからわたし自身が感じていることから、「多数参画型」を民主主義像を理想と考えました。多様な議員が活発に意見交換しながら合意を形成していくカジュアルな議会、自分たちのまちに関心を持った人が気やすく立候補できる選挙風土、そんなあり方です。

定数や報酬は、それだけで議論できるものではありません。性格が違うといわれるかも知れませんが、育児や介護、裁判員制度などのように同時に制度が整わないと社会的な歪みが生まれるでしょう。

議員定数は多い方がいい。衆院選では小選挙区比例代表制にシフトした1993年以降、とくに20代の投票率が低下しています。議員の少数化は「一部の人たちの政治」感が強まり、政治への無関心につながっているのではないでしょうか。

定数を増やす分だけ報酬は減じなければなりませんし、高報酬は議会の敷居を高くするでしょう。

長く議論されてき費用弁償や諸手当。志願して多くない報酬を受け取って活動する性格を考えれば、個人事業主のような経済形態と考えます。

日本の民主主義にも選挙制度にも、多くの矛盾がある。自分の中にもあるもっとも大きいそれは、同じ選挙区の社会への志が高い人に「あなたも立候補しませんか」といいにくいことです。ほかのことなら「いっしょにやろう」といえるのに。「いっしょにやろうといえない気分」は日本の政治を窮屈にしていませが、それは選挙の宿命なのでしょうか。 先日、「ミュニシパリズム(地域主権主義)」を掲げた岸本聡子さんが当選した2022年の東京杉並区長選を描いたドキュメント映画を監督したペヤンヌマキさんと話す機会がありました。「いっしょにやろう」といえない感じ、選挙の持つ独特の高揚感など、民主主義の雑感の中、23年の統一地方選時に多くの女性立候補があったことの驚き、可能性を話しました。杉並は杉並、深谷は深谷ですが、民主主義は地続きです。