『印刷図書館のインキュナブラ』

松浦 広

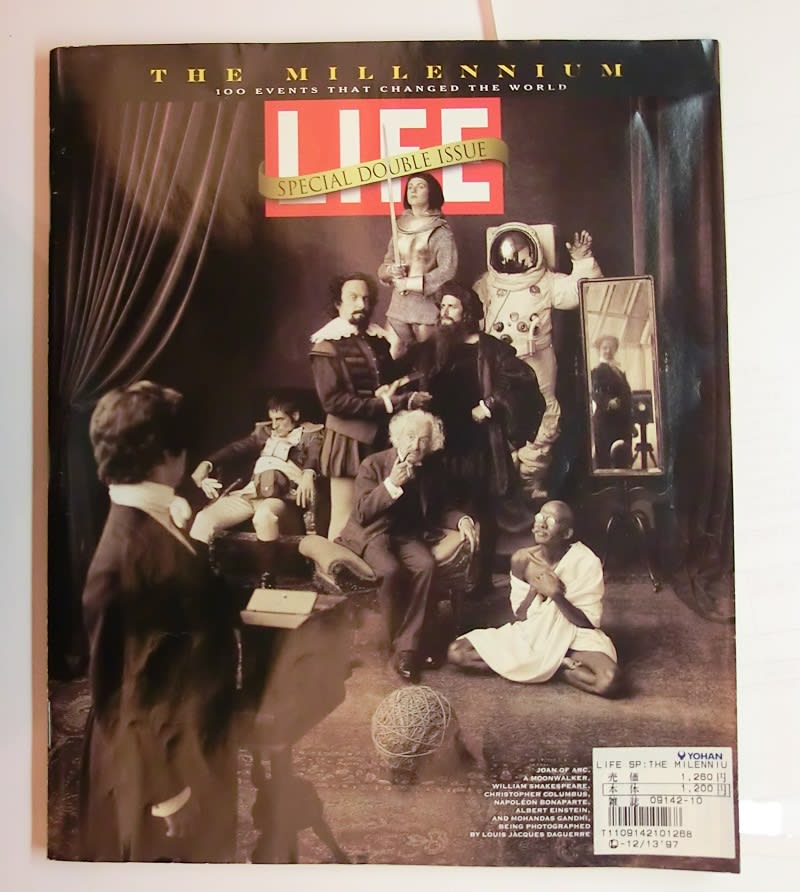

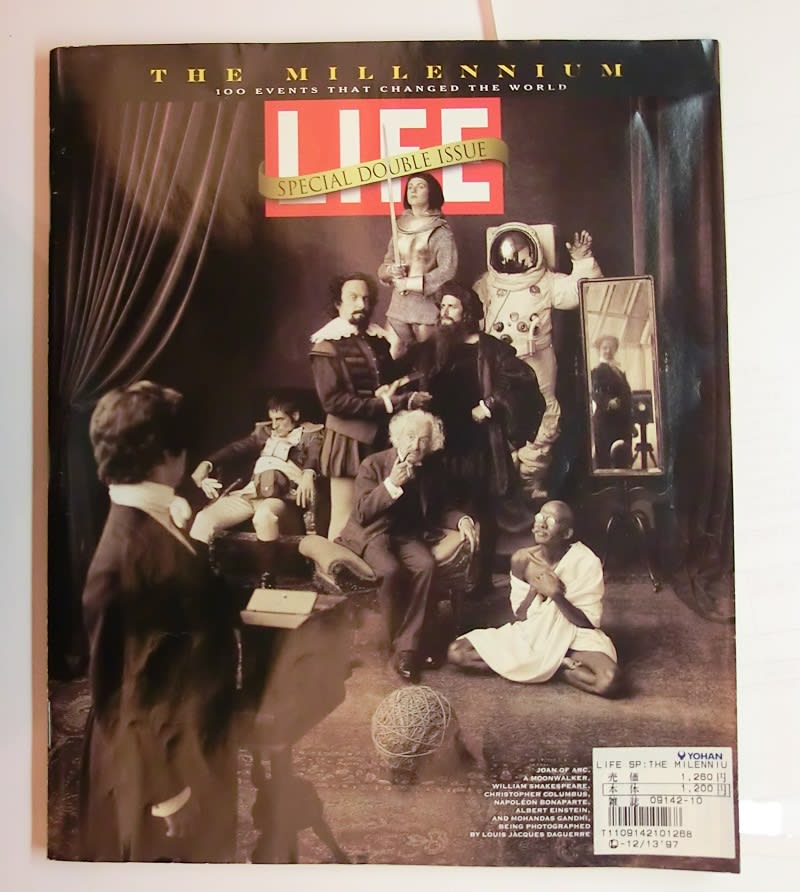

写真誌『LIFE』の「ミレニアム特集号」

20年ほど前の1997年(平成9)にアメリカの写真誌『LIFE』は「ミレニアム特集号」を刊行した。Millenniumは千年紀という意味。東洋では十年が一昔、百年は大昔になるから、千年という時間の単位は馴染みがないが、1990年代に欧米の雑誌などでミレニアムという言葉が頻繁に使われると、日本でも俄かに使われだした。

『LIFE』ミレニアム表紙

『LIFE』の「ミレニアム特集号」は20世紀末にあたり、来たる21世紀からの未来を展望するため、この千年がどのような歴史を経て現在に至ったかを確かめようと、100件の重要な出来事(events)と100人の重要な人物(people)を選出するという壮大なスケールの企画であり、刊行されるとすぐに世界中のマスコミがニュースに取り上げた。

その「出来事」の第1位が1455年の「グーテンベルクによる聖書の印刷(GUTENBERG PRINTS THE BIBLE)」であった。おそらく日本の知識人なら100件の圏外にしてしまう「活版印刷の発明」が、ほかの重要な発明・発見・事件などを抑えて1位となった意外性と、グーテンベルクという馴染みのある名前が印刷業界の人々に衝撃を与え、ほんの束の間であったが話題となった。

『LIFE』ミレニアム特集表紙

インキュナブラ

グーテンベルグが発明した活版印刷術は、次第にマインツ(ドイツ)からフランス・イタリア・イギリス・ネーデルランドを中心にヨーロッパ全土に広まった。活版による印刷物は1455年から1500年(精確にいえば1501年4月10日)までの45年間に、4万タイトル・1500万~2000万部が生産されたと推定されている。

浸透のスピードは当初は「次第に」だったが、20年ほど経つと「急速に」、30年後には「瞬く間に」加速したのである。

この15世紀の45年間に作られた活版印刷物を「インキュナブラ(incunabula)」と呼んでいる。incunabulaはラテン語のincunabulum(ゆりかご)の複数形、揺籃期印刷物と邦訳される。

欧米の名だたる教会・大学(図書館)・博物館は、グーテンベルクの『42行聖書』に準じて、多くのインキュナブラを所蔵している。蔵書家にとっては垂涎の的であり、著名な図書館や博物館は、Christie’sやSotheby’sなどのオークションでインキュナブラが出品されると巨額を用意し、落札のために駆けつけるという。それは日本でも同様で東大や京大、慶応・早稲田・同志社・立命館など著名な大学の図書館は、欧米ほどではないが、多くのインキュナブラを所蔵しているにも関わらず、クリスティーズ(Christie’s)やサザビーズ(Sotheby’s)などのオークションでインキュナブラが出品されると聞けば、直ちに会場へ駆けつけるのである。

印刷図書館の『カトリコン』の謎

印刷図書館は1点だけインキュナブを所有している。グーテンベルクの『カトリコン』である。『カトリコン』は『42行聖書』に比べると知名度は低いが、グーテンベルクが印刷した最後の書籍として知られている。「Catholicon」はラテン語で万能薬のことだが、転じて万民必携という意味を持つ。1286年イタリア・ジェノヴァの僧侶ヨハネス・バルブスが著したラテン語文典付の神学辞典で、当時の百科事典に当たる。

グーテンベルクのカトリコン

印刷図書館所有の『カトリコン』は、残念ながら書籍ではなく「零葉(れいよう)」、つまり製本を解いて表裏2ページの1枚。これを、書誌学者がグーテンベルクの『カトリコン』の中の1枚であることの保障と『カトリコン』の解説をした小冊子を、立派な箱に納めたものである。

カトリコンの外箱

その解説小冊子の標題に「日本印刷学会之図書」という朱色の蔵書印が押されている。したがって、これは昭和22年(1947)に印刷図書館が設立された時、日本印刷学会より寄贈された多くの図書の中の一冊であると思われる。この『カトリコン』の来歴を示すものは、蔵書印のみで、いつ・どこで・だれが・何のために・いくらで購入をしたかは、下記の記録をもとに推理するしかない。

『印刷雑誌』昭和12年(1937)5月号に、この『カトリコン』であると推定される印刷物を紹介した記事が掲載されている。タイトルは「日本に来たグーテンベルグの作品」で、副題は「カトリコンの一葉」。

記事には「ニューヨークの著名な古書店、ブリック・ロウが2冊の『カトリコン』を所蔵していた。1冊は完本だが1冊は欠頁本だった。完本は373葉、1460年にマインツで印刷されグーテンベルクの名は記されていないがコロフォン(奥付)を持つ。ブリック・ロウは、欠頁本を解いて一葉ずつをケースに入れ、女性書誌学者マーガレット・ビンガム・スチルウェルによる解説書を付けた箱入りの立派な本に仕立てた。その1部が日本に来ており、或る篤志家の手に渡ろうとしている。」と書かれている。

印刷学会・矢野会長による「カトリコン」書評(學鐙)

文中には『カトリコン』に関して「矢野道也博士が最近の『學鐙』(丸善発行)に寄せられた文章では「15世紀中葉の刊行物は現存するもの極めて少なく、その売買の値も数十萬圓に達するものも珍しくない。わが国などで之を得ることは容易ではあるまいと述べている」ことも記されている。

この『學鐙』は昭和12年(1937)3月号で、矢野が書評として「カトリコンにつき」という題で2ページにわたり「カトリコン」の解説をした。その末尾に「編集者追記」つまり、丸善のPR文が付されている。「最近アメリカに於いてカトリコンの復刻版が出版されるのを機縁に、本文を頂戴致しました。該書はGutenberg and the Catholicon of 1460 : A Bibliographical Essay. With an Original Leaf. By Margaret Bingham Stillwell. $50.00 で限定出版であります。」

つまり『印刷雑誌』の記事は、限定出版として輸入された『カトリコン』を篤志家の某氏と共に閲覧した記者(印刷雑誌社の郡山幸男社長)が、いち早く報じ、併せて「カトリコン」の概要を説明し、印刷界のために某氏に購入を進言したものである。その後、この『カトリコン』を某氏が購入したか否かは『印刷雑誌』に書かれていない。だが、国会図書館で当時の諸資料を照合すると、昭和12年に「日本印刷学会」と「慶応図書館」「天理図書館」、ほか数社が丸善から『カトリコン』を購入したと推測できる。

印刷図書館所蔵の『カトリコン』

さて、印刷図書館の『カトリコン』だが、立派な箱から本を取り出すと、本体は女性書誌学者の解説書を赤い厚紙で包む形式になっており、この解説部を外すと裏表紙に相当する底部が『カトリコン』の原葉を納めるように凹んでおり、その上に保護用アクリル(硬質プラスチック)板が留められている。

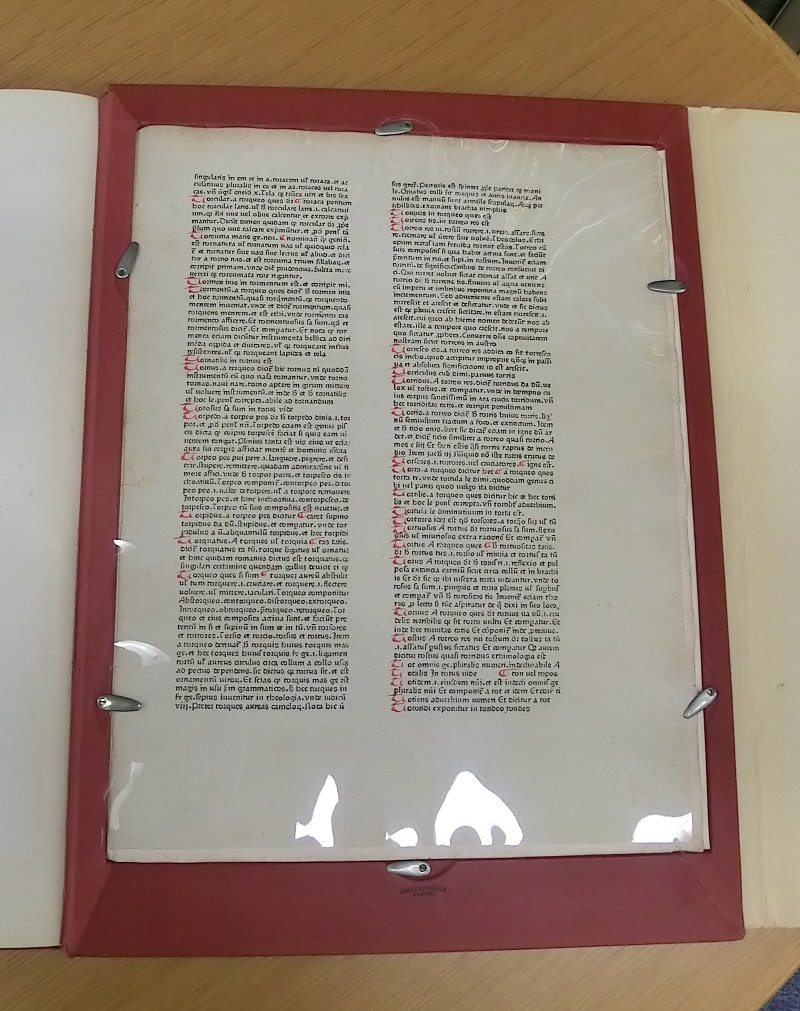

カトリコンの零葉

オリジナル一葉(つまり表裏2ページ)のサイズは横28.2mm×縦36.6mmで、JIS規格に例えるとB4に近い。ちなみに『42行聖書』の原葉はA3に近いから、一回りほど小さい。活字は今日ではカトリコンタイプと呼ばれている丸味のあるゴシック文字で、『42行聖書』で使用されたゴシック活字(B42タイプ)とは明らかに別物である。

カトリコンと42行聖書の比較

文字サイズもB42タイプは20ポイント相当だが、カトリコンタイプは12ポイント相当で一回り小さい。『カトリコン』は、この小さな活字を使用して68行・2段組で印刷されている。グーテンベルクは、当時の写本をもとに、写本と同様の複製物を量産することに努めた。『カトリコン』を印刷するにあたり、多くの写本を参考にして、もっとも美しいものを手本として活字を創ったのであろう。『42行聖書』のように美麗ではないが、グーテンベルクが苦心して創りあげた作品であることを想うと奇妙に心を引き寄せられるのである。

以上

松浦 広

写真誌『LIFE』の「ミレニアム特集号」

20年ほど前の1997年(平成9)にアメリカの写真誌『LIFE』は「ミレニアム特集号」を刊行した。Millenniumは千年紀という意味。東洋では十年が一昔、百年は大昔になるから、千年という時間の単位は馴染みがないが、1990年代に欧米の雑誌などでミレニアムという言葉が頻繁に使われると、日本でも俄かに使われだした。

『LIFE』ミレニアム表紙

『LIFE』の「ミレニアム特集号」は20世紀末にあたり、来たる21世紀からの未来を展望するため、この千年がどのような歴史を経て現在に至ったかを確かめようと、100件の重要な出来事(events)と100人の重要な人物(people)を選出するという壮大なスケールの企画であり、刊行されるとすぐに世界中のマスコミがニュースに取り上げた。

その「出来事」の第1位が1455年の「グーテンベルクによる聖書の印刷(GUTENBERG PRINTS THE BIBLE)」であった。おそらく日本の知識人なら100件の圏外にしてしまう「活版印刷の発明」が、ほかの重要な発明・発見・事件などを抑えて1位となった意外性と、グーテンベルクという馴染みのある名前が印刷業界の人々に衝撃を与え、ほんの束の間であったが話題となった。

『LIFE』ミレニアム特集表紙

インキュナブラ

グーテンベルグが発明した活版印刷術は、次第にマインツ(ドイツ)からフランス・イタリア・イギリス・ネーデルランドを中心にヨーロッパ全土に広まった。活版による印刷物は1455年から1500年(精確にいえば1501年4月10日)までの45年間に、4万タイトル・1500万~2000万部が生産されたと推定されている。

浸透のスピードは当初は「次第に」だったが、20年ほど経つと「急速に」、30年後には「瞬く間に」加速したのである。

この15世紀の45年間に作られた活版印刷物を「インキュナブラ(incunabula)」と呼んでいる。incunabulaはラテン語のincunabulum(ゆりかご)の複数形、揺籃期印刷物と邦訳される。

欧米の名だたる教会・大学(図書館)・博物館は、グーテンベルクの『42行聖書』に準じて、多くのインキュナブラを所蔵している。蔵書家にとっては垂涎の的であり、著名な図書館や博物館は、Christie’sやSotheby’sなどのオークションでインキュナブラが出品されると巨額を用意し、落札のために駆けつけるという。それは日本でも同様で東大や京大、慶応・早稲田・同志社・立命館など著名な大学の図書館は、欧米ほどではないが、多くのインキュナブラを所蔵しているにも関わらず、クリスティーズ(Christie’s)やサザビーズ(Sotheby’s)などのオークションでインキュナブラが出品されると聞けば、直ちに会場へ駆けつけるのである。

印刷図書館の『カトリコン』の謎

印刷図書館は1点だけインキュナブを所有している。グーテンベルクの『カトリコン』である。『カトリコン』は『42行聖書』に比べると知名度は低いが、グーテンベルクが印刷した最後の書籍として知られている。「Catholicon」はラテン語で万能薬のことだが、転じて万民必携という意味を持つ。1286年イタリア・ジェノヴァの僧侶ヨハネス・バルブスが著したラテン語文典付の神学辞典で、当時の百科事典に当たる。

グーテンベルクのカトリコン

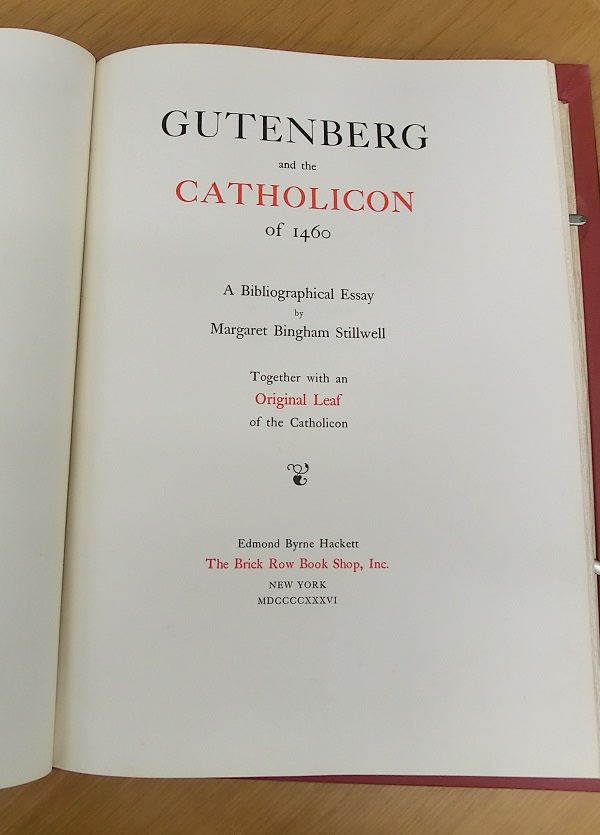

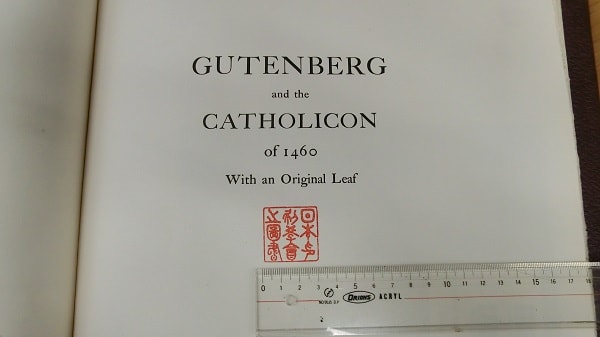

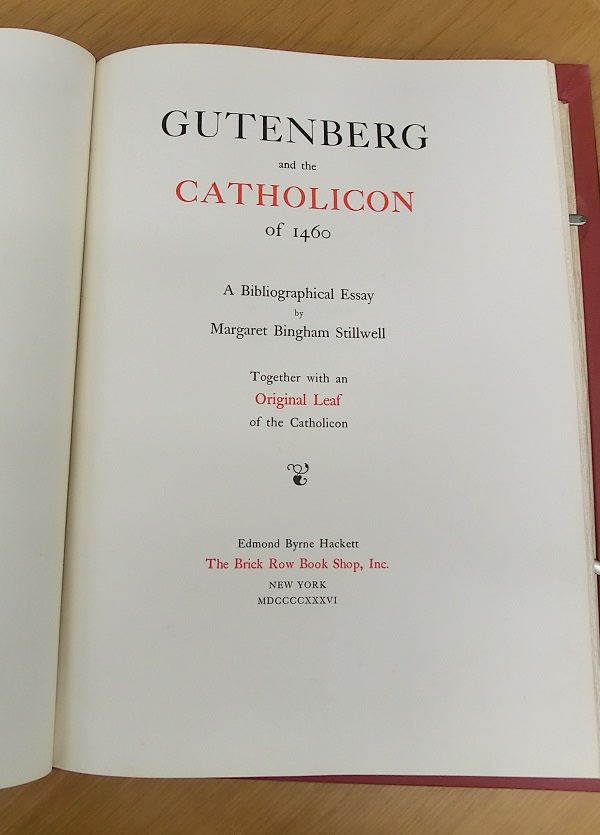

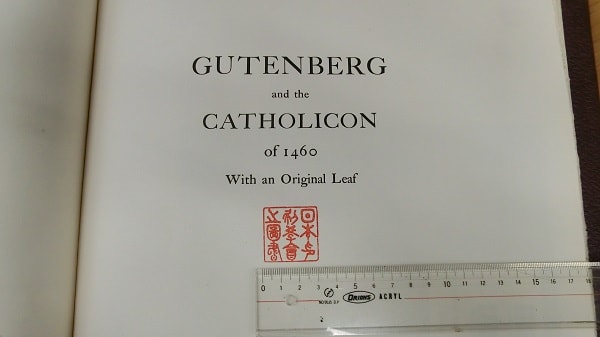

印刷図書館所有の『カトリコン』は、残念ながら書籍ではなく「零葉(れいよう)」、つまり製本を解いて表裏2ページの1枚。これを、書誌学者がグーテンベルクの『カトリコン』の中の1枚であることの保障と『カトリコン』の解説をした小冊子を、立派な箱に納めたものである。

カトリコンの外箱

その解説小冊子の標題に「日本印刷学会之図書」という朱色の蔵書印が押されている。したがって、これは昭和22年(1947)に印刷図書館が設立された時、日本印刷学会より寄贈された多くの図書の中の一冊であると思われる。この『カトリコン』の来歴を示すものは、蔵書印のみで、いつ・どこで・だれが・何のために・いくらで購入をしたかは、下記の記録をもとに推理するしかない。

『印刷雑誌』昭和12年(1937)5月号に、この『カトリコン』であると推定される印刷物を紹介した記事が掲載されている。タイトルは「日本に来たグーテンベルグの作品」で、副題は「カトリコンの一葉」。

記事には「ニューヨークの著名な古書店、ブリック・ロウが2冊の『カトリコン』を所蔵していた。1冊は完本だが1冊は欠頁本だった。完本は373葉、1460年にマインツで印刷されグーテンベルクの名は記されていないがコロフォン(奥付)を持つ。ブリック・ロウは、欠頁本を解いて一葉ずつをケースに入れ、女性書誌学者マーガレット・ビンガム・スチルウェルによる解説書を付けた箱入りの立派な本に仕立てた。その1部が日本に来ており、或る篤志家の手に渡ろうとしている。」と書かれている。

印刷学会・矢野会長による「カトリコン」書評(學鐙)

文中には『カトリコン』に関して「矢野道也博士が最近の『學鐙』(丸善発行)に寄せられた文章では「15世紀中葉の刊行物は現存するもの極めて少なく、その売買の値も数十萬圓に達するものも珍しくない。わが国などで之を得ることは容易ではあるまいと述べている」ことも記されている。

この『學鐙』は昭和12年(1937)3月号で、矢野が書評として「カトリコンにつき」という題で2ページにわたり「カトリコン」の解説をした。その末尾に「編集者追記」つまり、丸善のPR文が付されている。「最近アメリカに於いてカトリコンの復刻版が出版されるのを機縁に、本文を頂戴致しました。該書はGutenberg and the Catholicon of 1460 : A Bibliographical Essay. With an Original Leaf. By Margaret Bingham Stillwell. $50.00 で限定出版であります。」

つまり『印刷雑誌』の記事は、限定出版として輸入された『カトリコン』を篤志家の某氏と共に閲覧した記者(印刷雑誌社の郡山幸男社長)が、いち早く報じ、併せて「カトリコン」の概要を説明し、印刷界のために某氏に購入を進言したものである。その後、この『カトリコン』を某氏が購入したか否かは『印刷雑誌』に書かれていない。だが、国会図書館で当時の諸資料を照合すると、昭和12年に「日本印刷学会」と「慶応図書館」「天理図書館」、ほか数社が丸善から『カトリコン』を購入したと推測できる。

印刷図書館所蔵の『カトリコン』

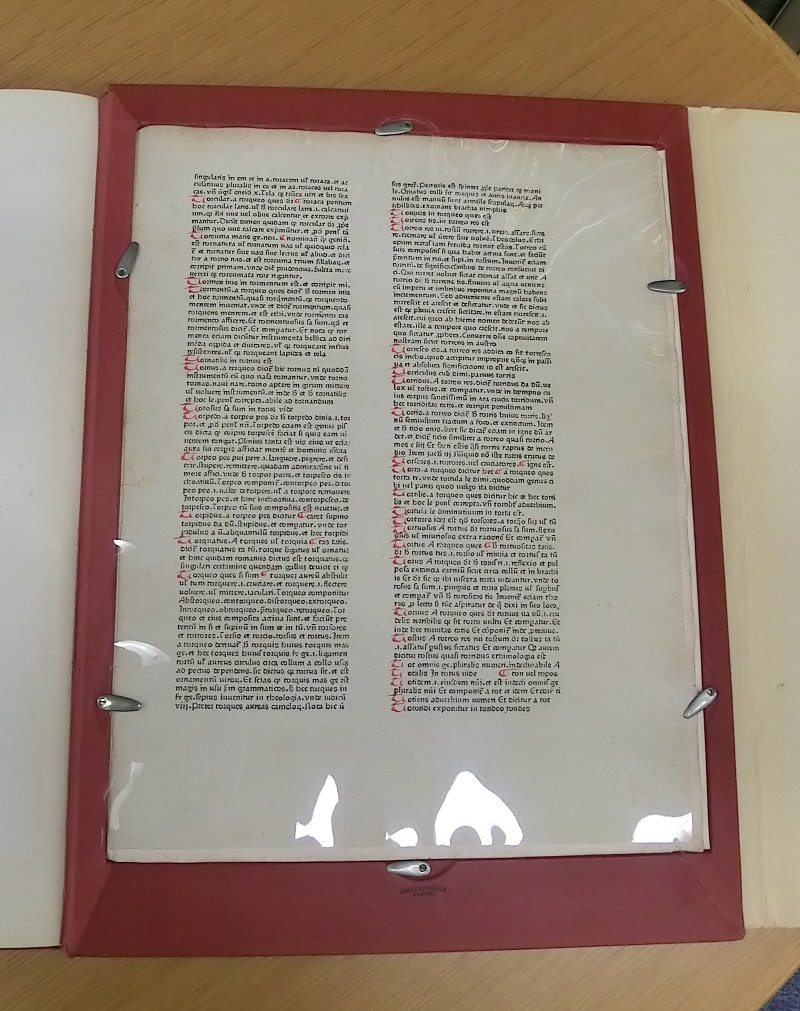

さて、印刷図書館の『カトリコン』だが、立派な箱から本を取り出すと、本体は女性書誌学者の解説書を赤い厚紙で包む形式になっており、この解説部を外すと裏表紙に相当する底部が『カトリコン』の原葉を納めるように凹んでおり、その上に保護用アクリル(硬質プラスチック)板が留められている。

カトリコンの零葉

オリジナル一葉(つまり表裏2ページ)のサイズは横28.2mm×縦36.6mmで、JIS規格に例えるとB4に近い。ちなみに『42行聖書』の原葉はA3に近いから、一回りほど小さい。活字は今日ではカトリコンタイプと呼ばれている丸味のあるゴシック文字で、『42行聖書』で使用されたゴシック活字(B42タイプ)とは明らかに別物である。

カトリコンと42行聖書の比較

文字サイズもB42タイプは20ポイント相当だが、カトリコンタイプは12ポイント相当で一回り小さい。『カトリコン』は、この小さな活字を使用して68行・2段組で印刷されている。グーテンベルクは、当時の写本をもとに、写本と同様の複製物を量産することに努めた。『カトリコン』を印刷するにあたり、多くの写本を参考にして、もっとも美しいものを手本として活字を創ったのであろう。『42行聖書』のように美麗ではないが、グーテンベルクが苦心して創りあげた作品であることを想うと奇妙に心を引き寄せられるのである。

以上

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます