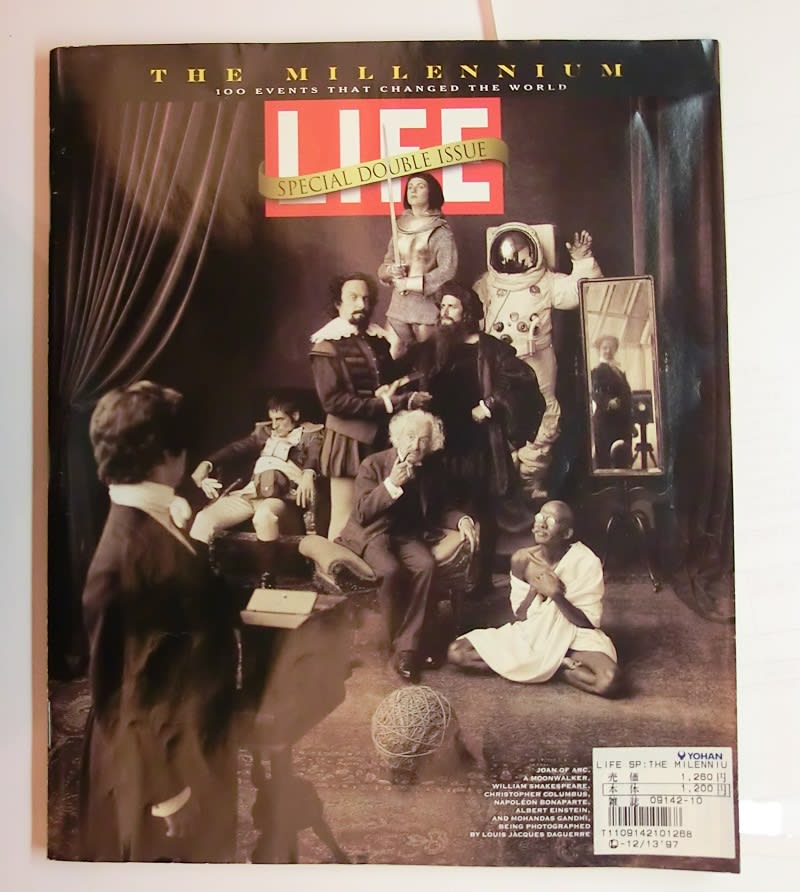

『女性名詞にふさわしいフィルムカメラを探る』

印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-26

印刷コンサルタント 尾崎 章

ドイツ語でカメラ(Kamera)は女性名詞である。イタリア語、スペイン語等でもカメラは女性名詞で、男性が好むメカニカルなカメラにはふさわしくない女性名詞適用である。

カメラが女性名詞であることを意識してかの判断は出来ないが、当該各国が製品化した小型カメラには柔らかな曲線を多用したスタイリッシュな製品を多く見ることが出来る。

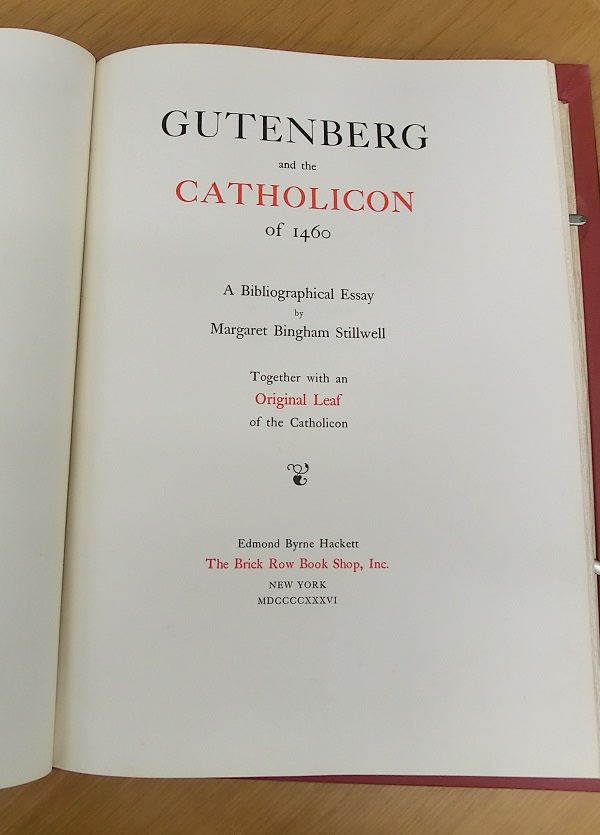

コダック製品に見る米・独のデザイン差

ドイツ・コダックが製品化した「レチナ」「レチネッテ」等々の小型カメラシリーズは、丸みを帯びたスタイリッシュな製品が多く、「カメラは女性名詞」が当てはまる製品展開が見られた。

筆者が好きな「レチナ」カメラは、1959年発売の「Retinette 1A」。丸みを帯びたボディと逆三角形のエプロンデザインが秀逸で女性需要家を意識したスタイリッシュカメラである。

一方、米国・コダックはメカニカル面を強調したデザインの製品を数多く市場に投入、代表例として1951年発売の「シグネット Signet35」がある。

「Signet35」は、機械堅牢性・メカニカル面を強調した外観で、もともと米国陸軍通信部隊用としてコダックに発注した軍用カメラをベースにした製品の為に当然といえるデザインである。Signalを語源とするダイカスト仕様の重厚カメラは、「男のカメラらしさ」に溢れ、搭載レンズの優秀性もあり国内でも人気商品になった時期がある。

男らしさに溢れた重厚カメラではあったが、正面からのイメージがミッキーマウスに似ていたことより想定外に女性カメラファンの人気を集めた経緯もある。

コダックRetinette 1AとSignet35

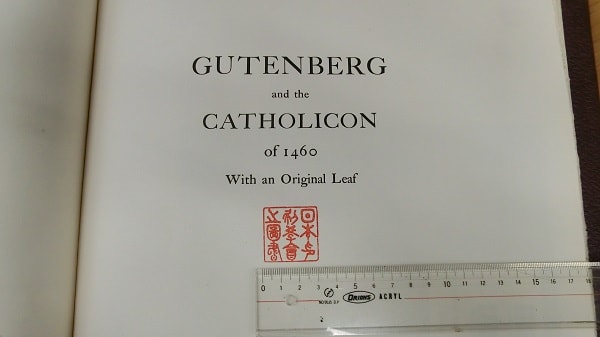

国内初の女性向けカメラ、ミノルタ・ミニフレックス

1950年に発売された二眼レフ「リコーフレックス」を契機にブローニーフィルム(J120フィルム)を使用する二眼レフカメラはカメラ構造が簡単であった事も加わり一気に市場が拡大、アルファベットのAからZ迄の製品が販売された経緯がある。

しかしながら、ブローニーフィルムを使用する画面サイズ6×6cmのカメラはカメラ本体の大型化(W10cm D10cm H15cm程度)を余儀なくされ「ゴロゴロ」した大型カメラは携行性に大きな問題を有していた。

1952年に二眼レフのマーケットリーダーであったドイツ・ローライ社がJ127フィルム(ベスト版フィルム)を使用した画面サイズ4×4cmの「ローライフレックス44」(ベビーローライ)を発売すると国産各社もこれに追随して「ベスト版二眼レフ市場」が創生される事になった。

千代田光学・ミノルタカメラ(当時)は、ヤシカ、東京光学、リコーに続いて1959年に「ミノルタ・ミニフレックス」(W8cm D8cm H12.2cm)を発売してベスト判二眼レフ市場参入を行っている。ミノルタカメラは、「ミノルタ・ミニフレックス」を女性市場向け製品に設定、マリンブルーのボディカラー、グリーンアクリル・金文字表記の銘盤、深紅のシンクロ切り替えレバー、レンズ鏡胴部のマリンブルー塗装、ボディ同色の皮ケース等々、マリンブルー・アクアブルーを基調とする女性向けカメラ第一号にふさわしい大変お洒落なカメラであった。

ミノルタ・ミニフレックス

当時のミノルタカメラは、「オートコード」ブランドで二眼レフ市場をリードしており、この「ミノルタ・ミニフレックス」も新型ガラスを採用したロッコール60nn f2.8レンズを搭載する等、性能面でも他社をリードしていた。しかしながら、女性向けカメラ市場は、午前二時・黎明期前の状況にあり700台余の生産に止まった事が記録されている。

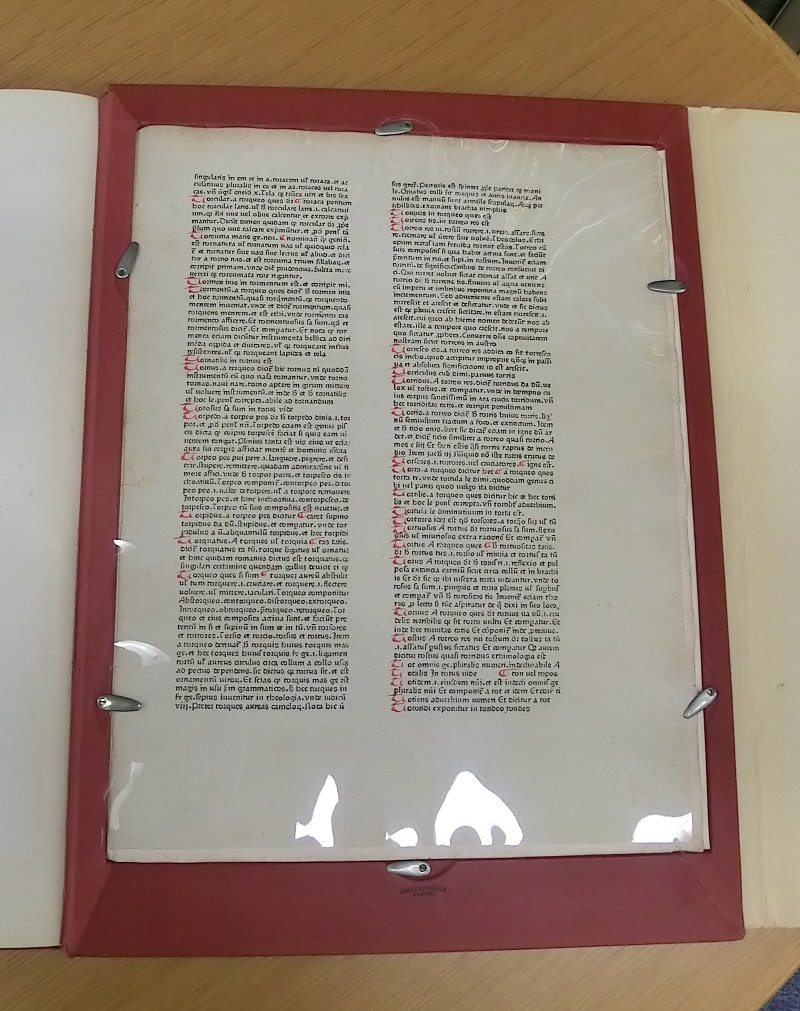

宝石で着飾ったコンパクトカメラ・フジカミニ

1964年に富士写真フィルム(当時)が発売したハーフサイズカメラ「フジカミニ」(価格9600円)は、発売当時世界最小のカメラで東京芸術大学・田中芳郎教授(当時)がデザインを担当した大変お洒落なカメラである。

フジフィルム フジカミニ

スタイリッシュでキュートなデザインはもとより、フィルムASA感度設定に宝石カラー表示(ルビーASA25,サファイヤASA50,トパーズASA100等)を採用、フィルム巻上げも親指と中指でフィルム巻上げダイヤルを挟んで、カメラボディをスウィングさせる「スウィング機能」を採用して注目を集めた。

「着飾った素敵な女性がハンドバッグから取り出して撮影する」というシーンにピッタリ適合するカメラであった。当時、田中芳郎教授は、フジペットシリーズ、フジカラピッドS,フジカ35M、等々の富士フィルムカメラ製品のデザインを多数担当して「田中ワールド」を造り出している。現在でも中古カメラ店で田中デザインの富士フィルムカメラを見る機会が多く、スタイリッシュなデザインは依然として人気が高い。

クレージュを着たミノルタカメラ

ミノルタカメラ(当時)は、1983年から1984年にかけてフランス・ファッションデザイナー:アントレ・クレージュのデザインによる女性向け「お洒落カメラ」をシリーズ展開、「ミノルタ・ミニフレックス」に続き二回目の女性向けカメラ需要拡大を図っている。

最初のクレージュ・カメラは、1984年発売の「ミノルタ・クレージュac101」でDisk Film使用の薄型カメラで、ピンク・グレー・グリーン・ベージュのパステルカラー・クレージュデザインを採用している。

女性ファンの人気に気をよくした?ミノルタカメラは、1984年に35mmフィルム仕様のオートフォーカス・コンパクトカメラ「ミノルタ・クレージュ AF-E クオーツデート」を発売、ピンクとブルーのクレージュデザインボディで女性カメラ市場拡大を図っている。

当然のことながら、男性向けの需要は想定外の商品設計である。

ミノルタ・クレージュ AF-Eクオーツデート

豊かなバストをイメージするロゴマークで注目されたコニカ・アイ

1964年に小西六写真工業(当時)は、同社初のハーフサイズカメラ「コニカ・アイ」を発売してハーフサイズカメラ市場への参入を開始している。

他社よりも当該市場参入が遅れた理由として同社は、感光材料メーカーとしてフルサイズよりも画質・粒状性の問題が生じやすいハーフサイズカメラへの見極めに時間を要した事を挙げている。

小西六写真 コニカ・アイ

「コニカ・アイ」は同社が画質・粒状性問題を配慮したヘキサノンレンズを搭載した事より性能面で高い評価を得たが、同時にカメラ前面肩部にプリントされた「EYE」をデザインしたシンボルマークが「グラマラスな女性のバスト」をイメージすることより「オッパイマーク」として人気が出た経緯がある。改良型の「コニカ・アイⅡ」では、「残念ながら?」当該シンボルマークは省略されているが、「カメラは女性名詞」にふさわしい懐かしのカメラである。

コニカ・アイ オッパイマーク

カメラの女王、オリンパス・ペンF

オリンパス光学が1963年に発売した世界初のハーフサイズ一眼レフ「オリンパス・ペンF」(24.800円)は、金属ロータリー・フォーカルプレーンシャッター、ポロミラーファインダー搭載 等々のメカニカル面の特長もさることながら、工業デザイナーとしても著名な設計者・米谷美久氏によるコンパクトで美しいボディも世界の注目を集めている。

オリンパス・ペンF

特にボディ右肩部のドイツ語風の花文字でデザインされた「F」文字が大変美しく、かつ印象的で「ハーフサイズカメラの女王」と称された経緯がある。

オリンパスは、2016年発売のデジタル一眼レフ「PEN-F」でも米谷デザインを継承、「永遠に語り継がれる逸品」としてセールストークを展開している。

フィルム一眼レフ同様に「デジタル一眼レフの女王」としての風格を見ることが出来る。

以上

印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-26

印刷コンサルタント 尾崎 章

ドイツ語でカメラ(Kamera)は女性名詞である。イタリア語、スペイン語等でもカメラは女性名詞で、男性が好むメカニカルなカメラにはふさわしくない女性名詞適用である。

カメラが女性名詞であることを意識してかの判断は出来ないが、当該各国が製品化した小型カメラには柔らかな曲線を多用したスタイリッシュな製品を多く見ることが出来る。

コダック製品に見る米・独のデザイン差

ドイツ・コダックが製品化した「レチナ」「レチネッテ」等々の小型カメラシリーズは、丸みを帯びたスタイリッシュな製品が多く、「カメラは女性名詞」が当てはまる製品展開が見られた。

筆者が好きな「レチナ」カメラは、1959年発売の「Retinette 1A」。丸みを帯びたボディと逆三角形のエプロンデザインが秀逸で女性需要家を意識したスタイリッシュカメラである。

一方、米国・コダックはメカニカル面を強調したデザインの製品を数多く市場に投入、代表例として1951年発売の「シグネット Signet35」がある。

「Signet35」は、機械堅牢性・メカニカル面を強調した外観で、もともと米国陸軍通信部隊用としてコダックに発注した軍用カメラをベースにした製品の為に当然といえるデザインである。Signalを語源とするダイカスト仕様の重厚カメラは、「男のカメラらしさ」に溢れ、搭載レンズの優秀性もあり国内でも人気商品になった時期がある。

男らしさに溢れた重厚カメラではあったが、正面からのイメージがミッキーマウスに似ていたことより想定外に女性カメラファンの人気を集めた経緯もある。

コダックRetinette 1AとSignet35

国内初の女性向けカメラ、ミノルタ・ミニフレックス

1950年に発売された二眼レフ「リコーフレックス」を契機にブローニーフィルム(J120フィルム)を使用する二眼レフカメラはカメラ構造が簡単であった事も加わり一気に市場が拡大、アルファベットのAからZ迄の製品が販売された経緯がある。

しかしながら、ブローニーフィルムを使用する画面サイズ6×6cmのカメラはカメラ本体の大型化(W10cm D10cm H15cm程度)を余儀なくされ「ゴロゴロ」した大型カメラは携行性に大きな問題を有していた。

1952年に二眼レフのマーケットリーダーであったドイツ・ローライ社がJ127フィルム(ベスト版フィルム)を使用した画面サイズ4×4cmの「ローライフレックス44」(ベビーローライ)を発売すると国産各社もこれに追随して「ベスト版二眼レフ市場」が創生される事になった。

千代田光学・ミノルタカメラ(当時)は、ヤシカ、東京光学、リコーに続いて1959年に「ミノルタ・ミニフレックス」(W8cm D8cm H12.2cm)を発売してベスト判二眼レフ市場参入を行っている。ミノルタカメラは、「ミノルタ・ミニフレックス」を女性市場向け製品に設定、マリンブルーのボディカラー、グリーンアクリル・金文字表記の銘盤、深紅のシンクロ切り替えレバー、レンズ鏡胴部のマリンブルー塗装、ボディ同色の皮ケース等々、マリンブルー・アクアブルーを基調とする女性向けカメラ第一号にふさわしい大変お洒落なカメラであった。

ミノルタ・ミニフレックス

当時のミノルタカメラは、「オートコード」ブランドで二眼レフ市場をリードしており、この「ミノルタ・ミニフレックス」も新型ガラスを採用したロッコール60nn f2.8レンズを搭載する等、性能面でも他社をリードしていた。しかしながら、女性向けカメラ市場は、午前二時・黎明期前の状況にあり700台余の生産に止まった事が記録されている。

宝石で着飾ったコンパクトカメラ・フジカミニ

1964年に富士写真フィルム(当時)が発売したハーフサイズカメラ「フジカミニ」(価格9600円)は、発売当時世界最小のカメラで東京芸術大学・田中芳郎教授(当時)がデザインを担当した大変お洒落なカメラである。

フジフィルム フジカミニ

スタイリッシュでキュートなデザインはもとより、フィルムASA感度設定に宝石カラー表示(ルビーASA25,サファイヤASA50,トパーズASA100等)を採用、フィルム巻上げも親指と中指でフィルム巻上げダイヤルを挟んで、カメラボディをスウィングさせる「スウィング機能」を採用して注目を集めた。

「着飾った素敵な女性がハンドバッグから取り出して撮影する」というシーンにピッタリ適合するカメラであった。当時、田中芳郎教授は、フジペットシリーズ、フジカラピッドS,フジカ35M、等々の富士フィルムカメラ製品のデザインを多数担当して「田中ワールド」を造り出している。現在でも中古カメラ店で田中デザインの富士フィルムカメラを見る機会が多く、スタイリッシュなデザインは依然として人気が高い。

クレージュを着たミノルタカメラ

ミノルタカメラ(当時)は、1983年から1984年にかけてフランス・ファッションデザイナー:アントレ・クレージュのデザインによる女性向け「お洒落カメラ」をシリーズ展開、「ミノルタ・ミニフレックス」に続き二回目の女性向けカメラ需要拡大を図っている。

最初のクレージュ・カメラは、1984年発売の「ミノルタ・クレージュac101」でDisk Film使用の薄型カメラで、ピンク・グレー・グリーン・ベージュのパステルカラー・クレージュデザインを採用している。

女性ファンの人気に気をよくした?ミノルタカメラは、1984年に35mmフィルム仕様のオートフォーカス・コンパクトカメラ「ミノルタ・クレージュ AF-E クオーツデート」を発売、ピンクとブルーのクレージュデザインボディで女性カメラ市場拡大を図っている。

当然のことながら、男性向けの需要は想定外の商品設計である。

ミノルタ・クレージュ AF-Eクオーツデート

豊かなバストをイメージするロゴマークで注目されたコニカ・アイ

1964年に小西六写真工業(当時)は、同社初のハーフサイズカメラ「コニカ・アイ」を発売してハーフサイズカメラ市場への参入を開始している。

他社よりも当該市場参入が遅れた理由として同社は、感光材料メーカーとしてフルサイズよりも画質・粒状性の問題が生じやすいハーフサイズカメラへの見極めに時間を要した事を挙げている。

小西六写真 コニカ・アイ

「コニカ・アイ」は同社が画質・粒状性問題を配慮したヘキサノンレンズを搭載した事より性能面で高い評価を得たが、同時にカメラ前面肩部にプリントされた「EYE」をデザインしたシンボルマークが「グラマラスな女性のバスト」をイメージすることより「オッパイマーク」として人気が出た経緯がある。改良型の「コニカ・アイⅡ」では、「残念ながら?」当該シンボルマークは省略されているが、「カメラは女性名詞」にふさわしい懐かしのカメラである。

コニカ・アイ オッパイマーク

カメラの女王、オリンパス・ペンF

オリンパス光学が1963年に発売した世界初のハーフサイズ一眼レフ「オリンパス・ペンF」(24.800円)は、金属ロータリー・フォーカルプレーンシャッター、ポロミラーファインダー搭載 等々のメカニカル面の特長もさることながら、工業デザイナーとしても著名な設計者・米谷美久氏によるコンパクトで美しいボディも世界の注目を集めている。

オリンパス・ペンF

特にボディ右肩部のドイツ語風の花文字でデザインされた「F」文字が大変美しく、かつ印象的で「ハーフサイズカメラの女王」と称された経緯がある。

オリンパスは、2016年発売のデジタル一眼レフ「PEN-F」でも米谷デザインを継承、「永遠に語り継がれる逸品」としてセールストークを展開している。

フィルム一眼レフ同様に「デジタル一眼レフの女王」としての風格を見ることが出来る。

以上