「1600MHzのメモリに換えたけど、Celeronだと1333MHzまでの対応では・・・」

という懸念を、Windows10を入れて確かめてみる。

あ、やっぱり。

これじゃ1600を買ってきた意味がないので、i7に換装。

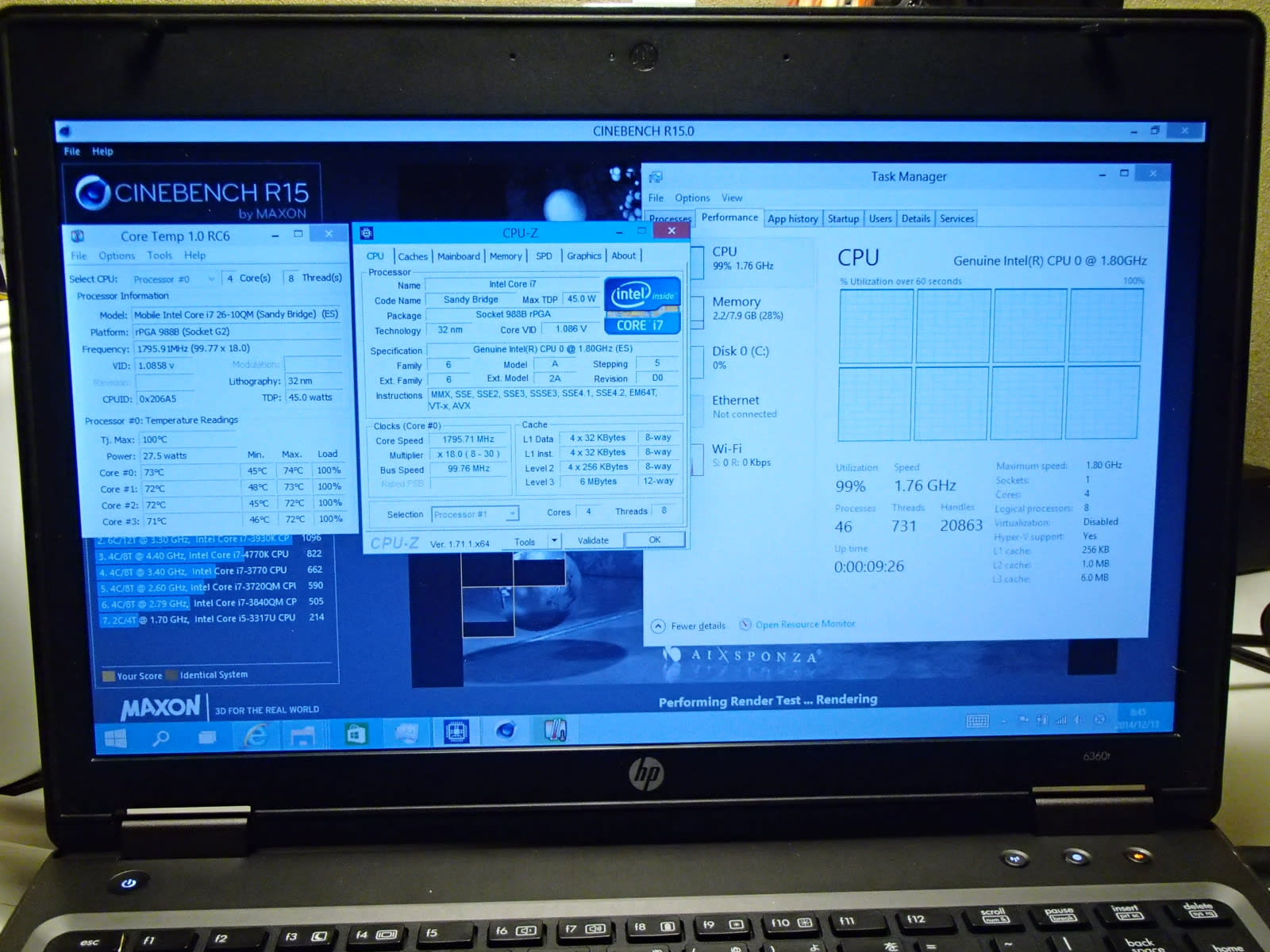

ESのQ15M。Corei7-2625QM、ないしは2610QMと呼ばれているやつです。

実は、別の6360tに載せたことがあり、動くことがわかっているので、今回は高揚感もなく、作業があまり面白くありません・・・。

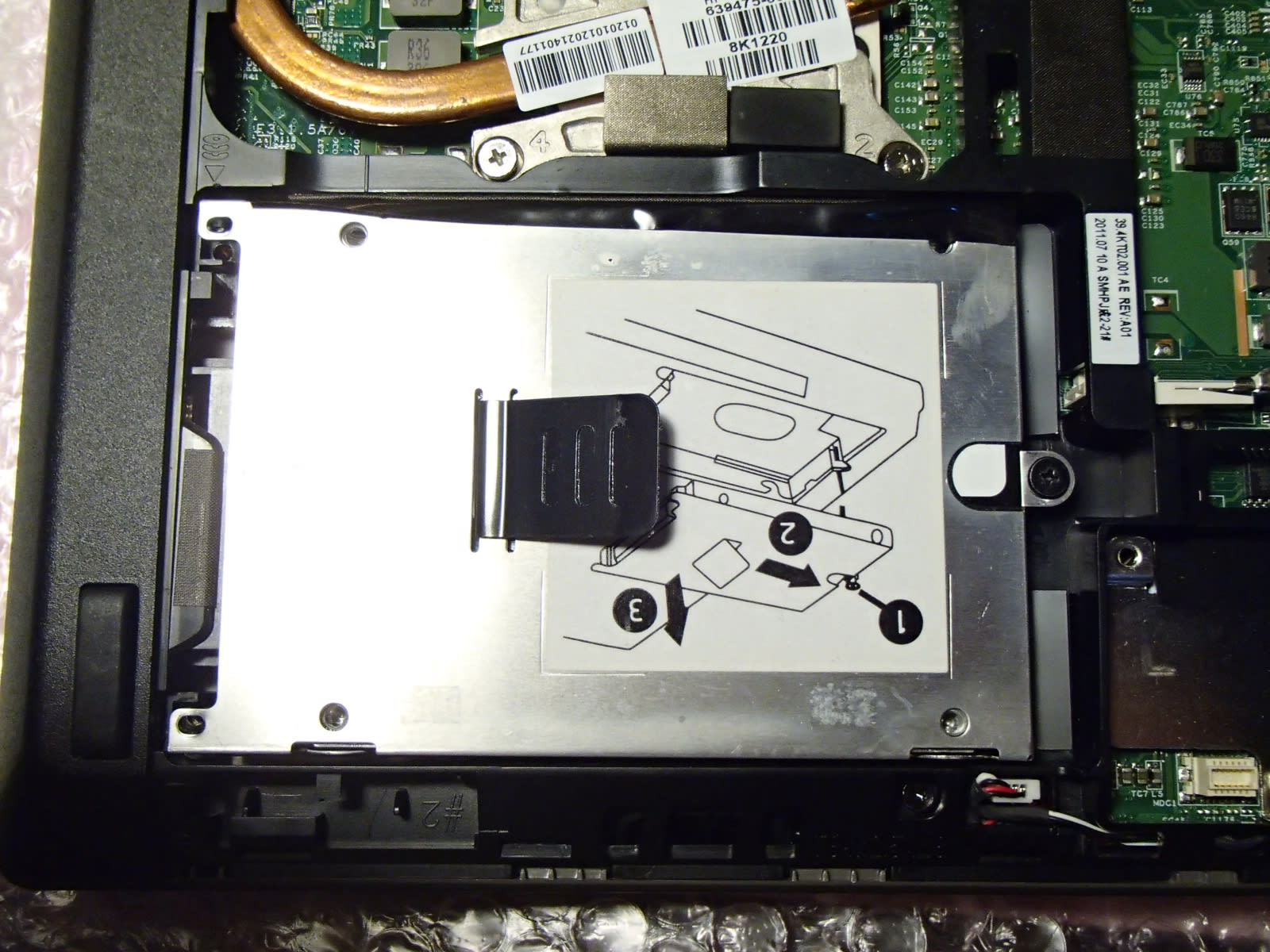

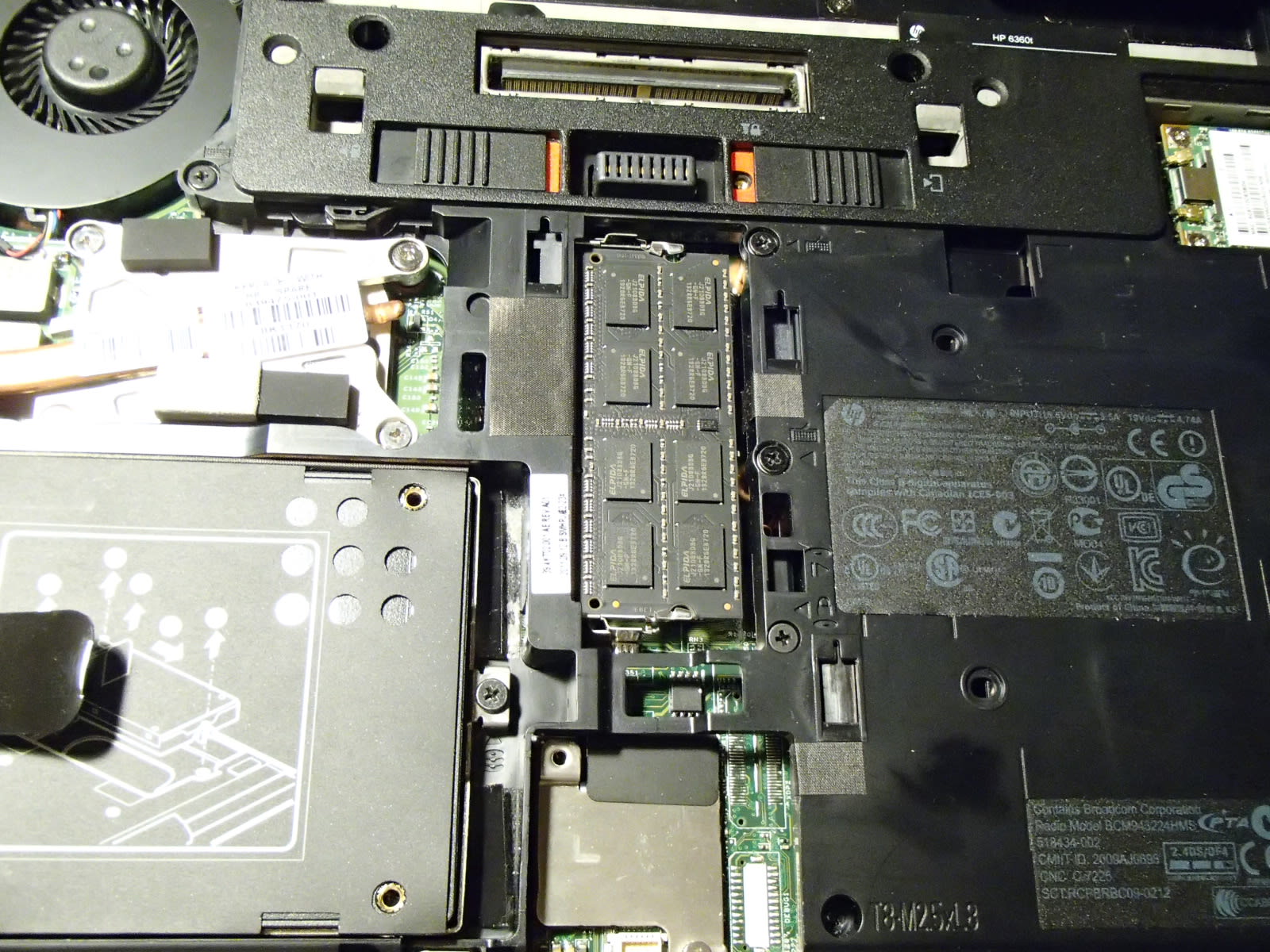

サクッと換装。

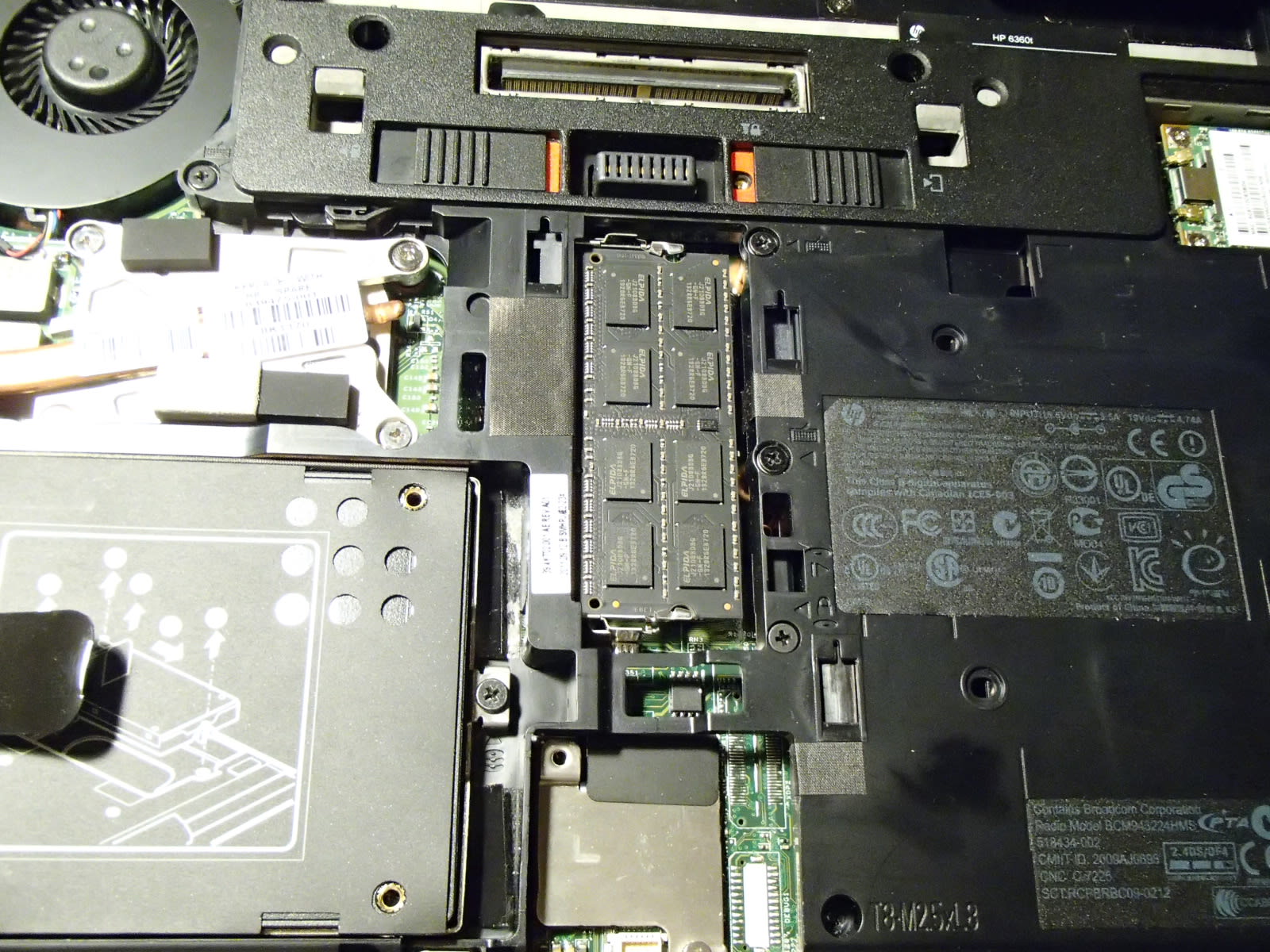

やっぱりメモリは黒基盤がカッコイイ。

BIOSの日付でお察しの通り、初期リリースのSandyBridgeにしか対応していないBIOSでもOKです。

8スレッド萌え~(*´ω`*)

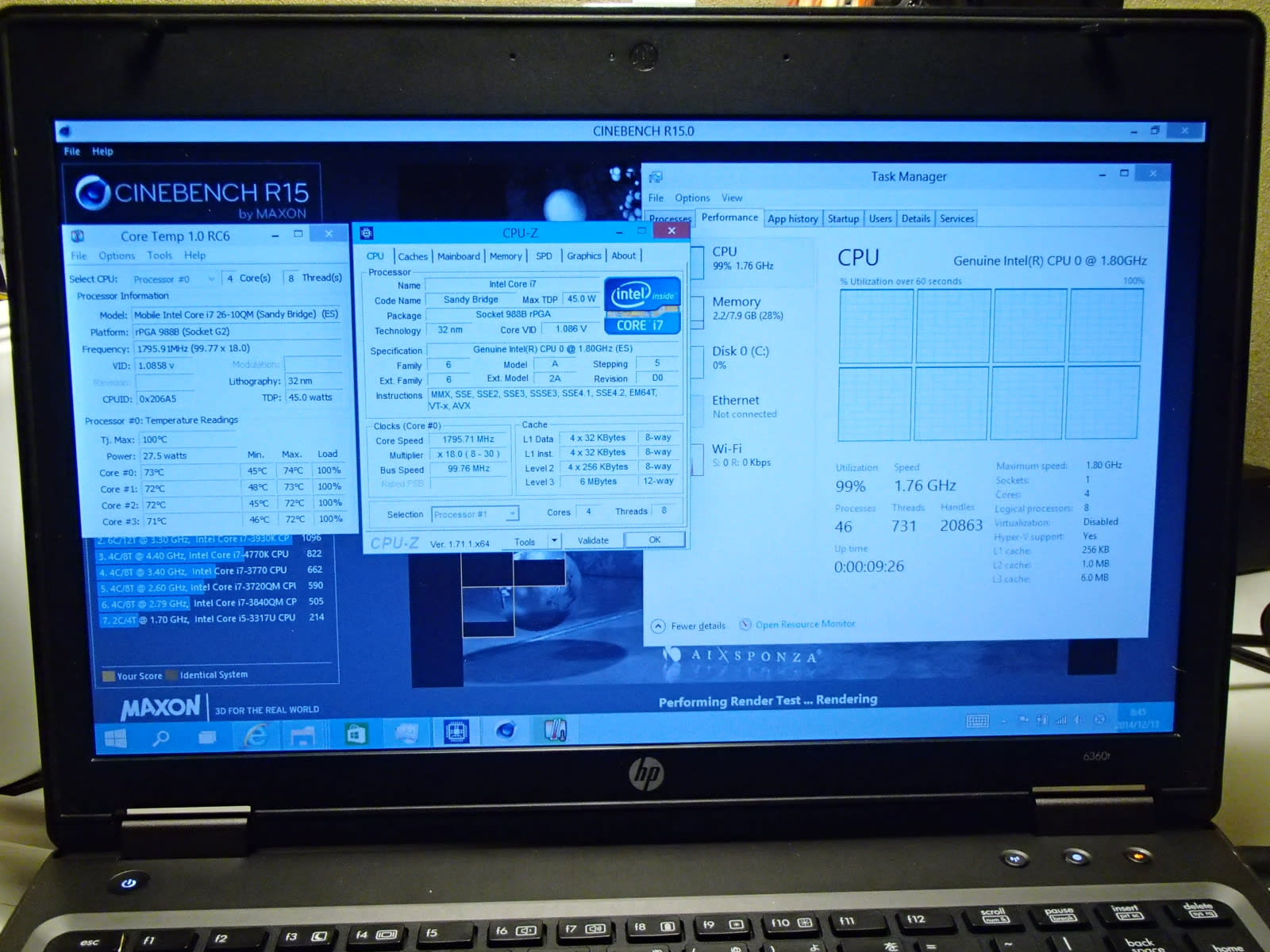

CPU-Z

で、肝心のメモリは・・・

工エエェェ(´д`)ェェエエ工

1333のまま・・・

まあ、CPUもGPUもパワーアップしたから良しとしましょう。

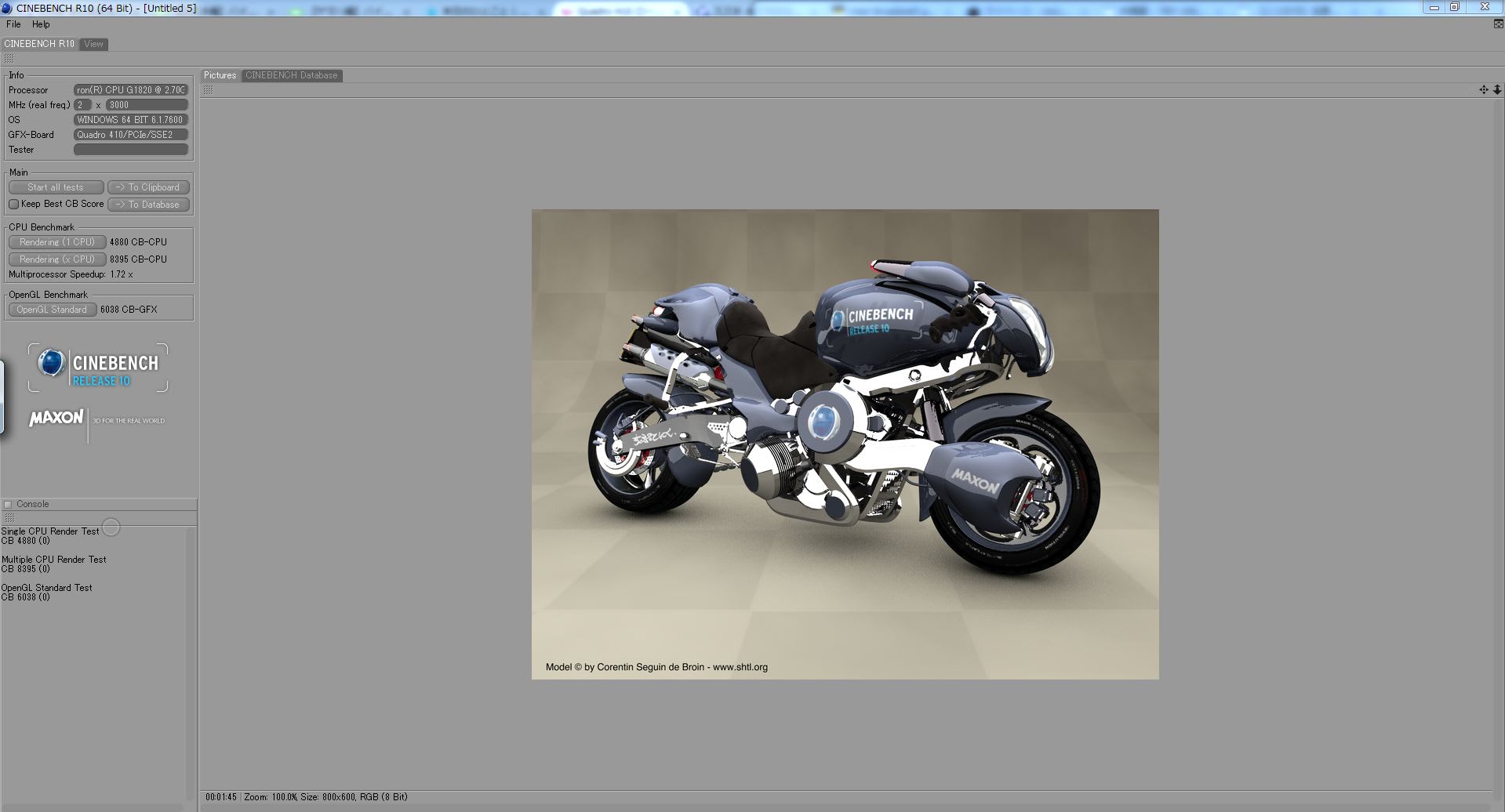

CINEBENCHで動作確認。

このCPU、CPU-Zの表示はTDP45Wですが、消費電力は45Wより低いと思います。

同じくTDP45Wで、一つ上位の2630QMの電圧は、こちら。

1.086Vと1.236V。

同じTDP45Wである2630QMより、負荷時にかなり低い電圧であることが見て取れます。

上限倍率が+12binだったりと、低電圧版のCPUの特徴を多く感じさせるCPUです。

そして、これが最も大きな採用理由なのですが、2410M・2520Mを入れるより、使用中の排気音が静かです。(フルロードは同じくらい~ややうるさめ)

i5以上のデュアルコア勢は、ちょっとした負荷でも、すぐ電圧高めのターボブーストに入ってしまうので、6360tに入れると結構うるさいです。

温度も、6360tの標準的な冷却機構の割には、普通の温度で収まってくれています。

後継のIvybridgeにはTDP35W枠のクアッドコア、i7-3612QM・3632QMがありますが、本当はSandybridgeにも35Wクアッドコアのラインアップがあるはずだった・・・そのサンプルがQ15M・・・だったりして?

というわけで、本来の目的であったメモリの速度アップは失敗しました。

このCPUの特性なのか、BIOSの融通が利かないのかはまだわかりません。今後調べていきたいと思います。

■電圧はCPU-Z読みで0.755V~1.241Vの間を忙しなく動いています。

■Superπをかけても電圧・クロックが固定されません。上限に張り付くのが普通の挙動のような気がしますが、どうなのでしょう。

■2625QM(2610QM)にはQ15MとQ0XCがあるようですね。

CPUWorldによれば、Q15MがD0ステップでAESファンクションなし・Q0XCはC0ステップでAESファンクションあり、だそうです。

ちなみに2630QMを始め、製品版の4コアダイはD2ステップです。

最大倍率についても、Q15Mは30倍だとわかっていますが、Q0XCは27倍?とか。色々わからないことがあります。

■6360tは6360bからCPUの電源回路が1フェーズ減らされています。

換装の記事を書いておいてあれですが、くれぐれも自己責任にてお願いします。

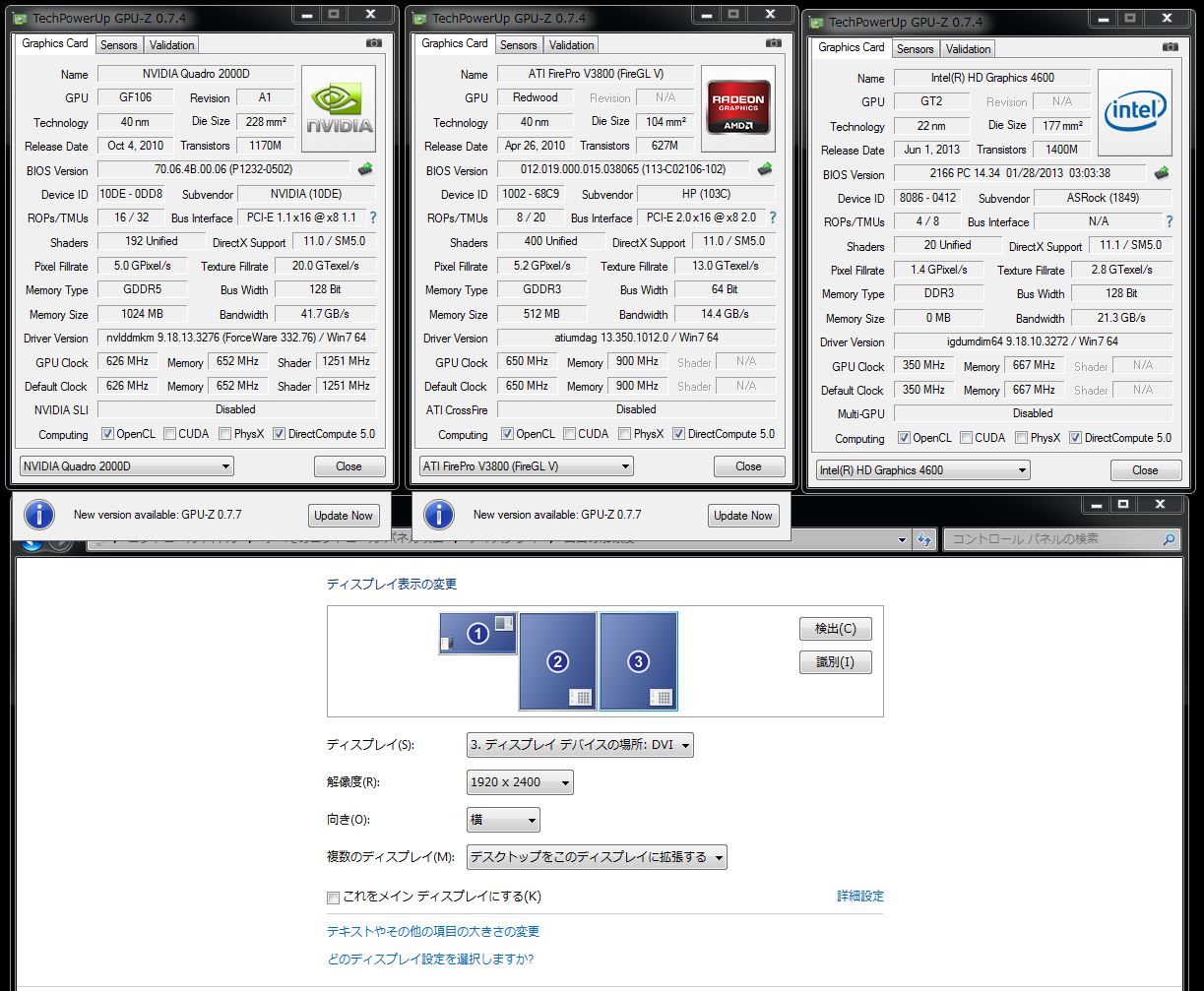

■Q15MのGPUクロックは650MHz~1050MHz

2015/04/14追記

6360tのBIOSをバージョン:F.50 Rev. A (9 Aug 2014)にアップデート。

入っていたのは2011年4月のBIOSだったので、一気に3年分新しくなりました。

横着してES品な2625QMに換装した状態のままアップデートをかけたので、冷や汗ものでしたが、無事に成功しました。

ちなみにWin7pro64bit上でアップデートをかけました。

初期BIOSからF50までの間に、安定性を高めるためのメモリの最適化が2回あったのはもちろんプラスですし、F28からはSATA6.0が選べるようになったので、高速起動→Enable&SSDだと、UEFIブートを使わずとも、Win8も目じゃないほど起動が速くなります。

6360t愛用の方は必須のアップデートと言っていいでしょう。

追記

そういえば、ebayを覗いてて気がついたのですが、6360tにはシャーシが2種類あるかもしれません。

自分のは前期型になるのでしょうか?

後期型は6360bとの共用では無くなっている?

詳しく調べたいですね。