前回の考察でもあったようにリスニングルームはホールと同じ設計ができれば良いという話でもない。

広さが違い過ぎるし、音量の確保は問題にならないので響かせる目的が違うからだ。

そしてレコーディングスタジオと同じにすればいいというものでもない。リスニングルームは正確さも重視されてよいが、官能性が一番重視されるからだ。

それならば小空間のステレオリスニングルームの設計の方向性がどのようなもので良いかというのを考えてみる。

・初期反射音の軽減とコントロール

・残響の確保

・残響音のベクトルのコントロール(上方移動)

この辺りがリスニングルームでホールやレコーディングスタジオと別の設計思想を行わなければならないのではないかと考えられる。

・初期反射音の軽減とコントロール

以前に取り上げた「論文小空間における音楽の明瞭さに関する評価要因の調査」にあるとおり、小空間では初期反射音は音場への不明瞭感をもたらす。そのため初期反射音は無処理だとマイナスの存在となる。

だが、音量を-2dbだけ小さくした側方の初期反射音は音場の明瞭感を増加させる効果があるとされる。また初期反射音を極力減らそうとすると吸音率が下がり後期反射音、残響も極端に減ることとなる。

そのため初期反射音を全てはなくさないが、量を減らしたり、一部を吸音したりするなどのコントロールが望ましいということになる。

・残響の確保

ただライブとデッドというように残響が多い部屋はライブというポジティブな言葉で表現され、残響が少ない部屋はデッドというネガティブな言葉で表現されるように、響きが少ない空間はあまり気分が上がるような環境ではない。無秩序なライブは音響障害となるが秩序だったライブさが作れればそちらの方が望ましいとなる。

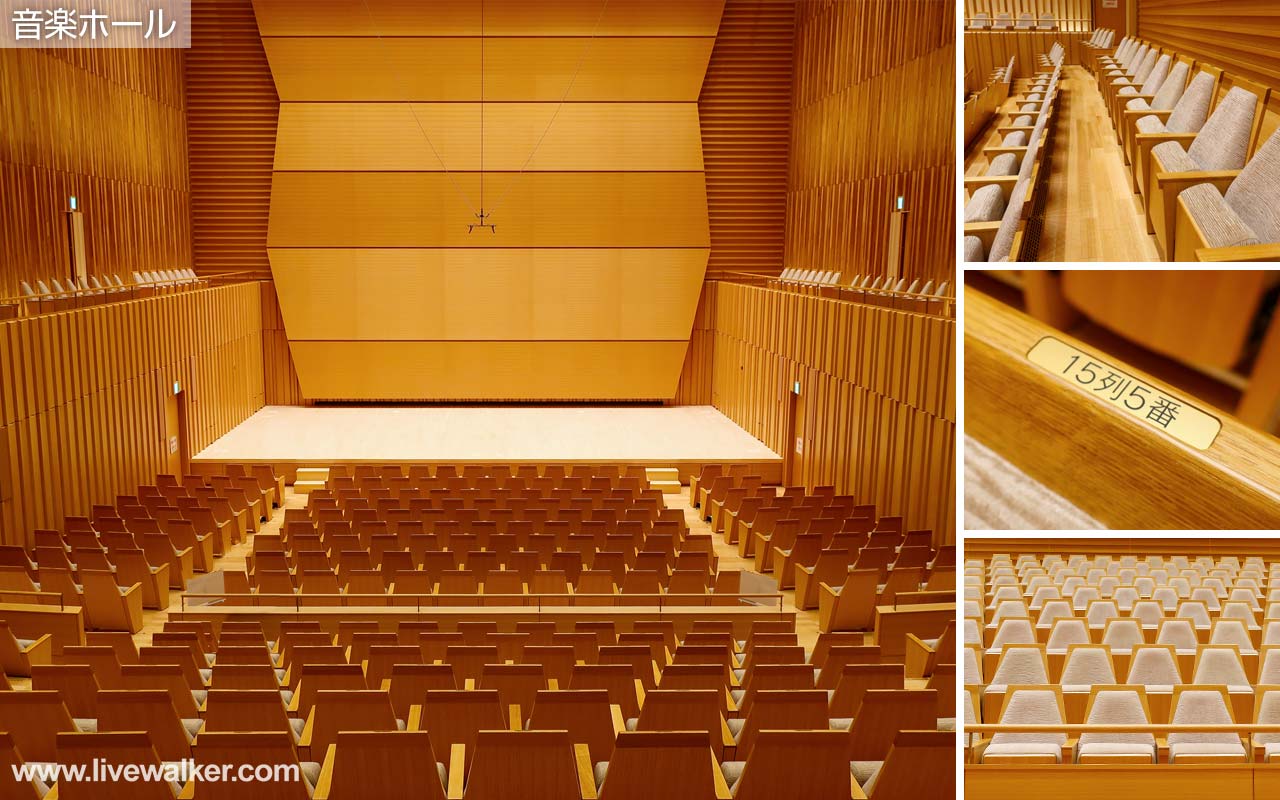

小空間の場合残響時間は必然的に短くなる。ホールのように勝手に残響時間が長くなる空間や、残響が少なくても成立するスタジオのような空間(考え方によるが)よりもよっぽど残響時間に関しては注意しないと残響は残ってくれない。

・残響音のベクトルのコントロール(上方移動)

基本的にホールと比べて小空間リスニングルームは天井が低くなりがちである。一般家屋で天井高に限界があるのはどうしようもないのでそれ自体の解消はできない。

天井高が高いと2つの変化が起きることが考えられる。1つは天井からの音が遅くなること。これは当然だろう。もう1つは天井からの反射音の割合が大きくなることだ。

高天井でも人間の座高は変わらない。なので高天井の空間の場合、低天井の空間と比較して、相対的に空間の底の方にリスニングポイントが存在することになる。

底の方にいると下や横からよりも上から降ってくる音の方が相対的に多くなる。このあたりの響きの特徴も小空間とホールの響き方の違いの1つと考えられる。

以上の点が小空間のステレオリスニングルームの場合に入れるべき独特の要件になってくるのではないだろうか。

これらの要素を同時に具備しようとするときの発想として以下がある。

初期反射面となる部分は天井方向に反射するようにする(もちろん全反射とはいかないので、リスニングポジションにも入るが軽減されていれば問題ない)。初期反射面以外の側壁も天井方向に反射させてもいいのかもしれない。

初期反射音は天井で再び反射し、天井で拡散させる。スピーカー→壁→天井→リスニングポジションを経由した反射音は後期反射音となり上方からの後期反射音の増加に貢献する。

このような反射拡散の挙動を示す為には以下の要件が必要になる。

・側方壁の斜め面での反射

・天井での拡散

リスニングルームはいろいろできるようにした方がいいという結論で以前一応ついたが、その辺りをちゃんとできるほどの可変性を備えた設計が必要ではないかと思い始めている。

広さが違い過ぎるし、音量の確保は問題にならないので響かせる目的が違うからだ。

そしてレコーディングスタジオと同じにすればいいというものでもない。リスニングルームは正確さも重視されてよいが、官能性が一番重視されるからだ。

それならば小空間のステレオリスニングルームの設計の方向性がどのようなもので良いかというのを考えてみる。

・初期反射音の軽減とコントロール

・残響の確保

・残響音のベクトルのコントロール(上方移動)

この辺りがリスニングルームでホールやレコーディングスタジオと別の設計思想を行わなければならないのではないかと考えられる。

・初期反射音の軽減とコントロール

以前に取り上げた「論文小空間における音楽の明瞭さに関する評価要因の調査」にあるとおり、小空間では初期反射音は音場への不明瞭感をもたらす。そのため初期反射音は無処理だとマイナスの存在となる。

だが、音量を-2dbだけ小さくした側方の初期反射音は音場の明瞭感を増加させる効果があるとされる。また初期反射音を極力減らそうとすると吸音率が下がり後期反射音、残響も極端に減ることとなる。

そのため初期反射音を全てはなくさないが、量を減らしたり、一部を吸音したりするなどのコントロールが望ましいということになる。

・残響の確保

ただライブとデッドというように残響が多い部屋はライブというポジティブな言葉で表現され、残響が少ない部屋はデッドというネガティブな言葉で表現されるように、響きが少ない空間はあまり気分が上がるような環境ではない。無秩序なライブは音響障害となるが秩序だったライブさが作れればそちらの方が望ましいとなる。

小空間の場合残響時間は必然的に短くなる。ホールのように勝手に残響時間が長くなる空間や、残響が少なくても成立するスタジオのような空間(考え方によるが)よりもよっぽど残響時間に関しては注意しないと残響は残ってくれない。

・残響音のベクトルのコントロール(上方移動)

基本的にホールと比べて小空間リスニングルームは天井が低くなりがちである。一般家屋で天井高に限界があるのはどうしようもないのでそれ自体の解消はできない。

天井高が高いと2つの変化が起きることが考えられる。1つは天井からの音が遅くなること。これは当然だろう。もう1つは天井からの反射音の割合が大きくなることだ。

高天井でも人間の座高は変わらない。なので高天井の空間の場合、低天井の空間と比較して、相対的に空間の底の方にリスニングポイントが存在することになる。

底の方にいると下や横からよりも上から降ってくる音の方が相対的に多くなる。このあたりの響きの特徴も小空間とホールの響き方の違いの1つと考えられる。

以上の点が小空間のステレオリスニングルームの場合に入れるべき独特の要件になってくるのではないだろうか。

これらの要素を同時に具備しようとするときの発想として以下がある。

初期反射面となる部分は天井方向に反射するようにする(もちろん全反射とはいかないので、リスニングポジションにも入るが軽減されていれば問題ない)。初期反射面以外の側壁も天井方向に反射させてもいいのかもしれない。

初期反射音は天井で再び反射し、天井で拡散させる。スピーカー→壁→天井→リスニングポジションを経由した反射音は後期反射音となり上方からの後期反射音の増加に貢献する。

このような反射拡散の挙動を示す為には以下の要件が必要になる。

・側方壁の斜め面での反射

・天井での拡散

リスニングルームはいろいろできるようにした方がいいという結論で以前一応ついたが、その辺りをちゃんとできるほどの可変性を備えた設計が必要ではないかと思い始めている。